Je voudrais rappeler que nous sommes là, sous l’appellation d’un énoncé : Ethique de la performance. Il s’agira de ne pas l’oublier. Il y a un signifiant qui me semble fondamental dans cet énoncé : éthique ; pas performance.

On peut se laisser aller à rêver ou même à parler de performance comme on le fait quand il est question d’exploit. Ça finit dans le livre des records et ça finit donc, très vite – heureusement – par s’oublier. Ça veut dire d’emblée que la performance n’est pas un exploit. Escalader la tour Eiffel les yeux bandés, perdre 10 kg en 5 jours pour ressembler à Kate Moss ou mettre en place une politique sécuritaire pour sauver la démocratie ou du moins ce qu’il en reste, ou plus généralement exécuter des actes qui demandent bien sûr de la vaillance, de l’audace – de l’inconscience comme on dit quand on n’a rien compris à l’inconscient – donc commettre des actes qui aboutissent à un résultat bien sûr surprenant et nouveau, eh bien de tels actes ne sont jamais que de l’ordre du record. Pas même de l’héroïsme… on ne décide pas de devenir héroïque… On se découvre héros dans l’après- coup. Jean Moulin n’a pas résisté pour devenir héroïque, ni pour avoir une médaille.

Ces exploits donc – ou ces actes exploités et exploitables plutôt – ne sont au mieux que des performances qui entrent dans la catégorie, mise d’emblée hors jeu par le règlement du concours – par la loi donc – et mise hors jeu par la démocratie, dans la catégorie des articles de célébration et de propagande. Et il me semble important de le dire ! Important parce que cela nous confronte à ce principe de réalité mais qui ne l’est en rien, qui fait marcher tout le monde, à commencer par les politiques devenus gestionnaires ; cela nous confronte à cette science – parce que c’est une science consciente – cette science qu’est la communication, la « com » comme on dit !

À l’heure de la globalisation, à l’heure où nous pouvons « communiquer » avec le monde entier tout en restant assis devant nos écrans de toutes sortes, eh bien à cette heure-là, c’est la différence qui s’amenuise, c’est même la différence qui disparaît. Et plus les moyens de communication se perfectionnent, moins la parole a de portée ! Plus la science se développe, moins il y a de prise de risque (sinon calculée et assurée), moins il y a d’affrontement face à « l’être-pour-la-mort », sinon par le biais d’une identification imaginaire, que ce soit à un Stéphane Hessel ou à un intellectuel engagé… ce qui veut dire que plus le discours scientifique se propage, et plus les lieux potentiellement subjectivants diminuent. C’est déjà ce que disait Lacan à propos du lieu d’appui de la science : la forclusion de la subjectivité et de la vérité comme cause.

Le discours de la science – la performance de la science, disent certains – a des effets véritablement ravageants pour le sujet. Cet avatar du discours scientifique se trouve lié au développement des sociétés industrielles, et particulièrement à l’organisation économique capitaliste en Occident. La situation actuelle est que le discours de la science, qui se spécifie de mettre à l’écart toute question subjective, a envahi l’ensemble des discours sociaux qui règlent le « vivre ensemble » de nos sociétés modernes. Ce n’est pas la science ni les scientifiques qui sont à remettre en cause, mais cette prolifération d’un type de discours qui vise à éliminer la part de subjectivité dans les relations sociales. Il semble que la société organisée par ce discours de la science, que l’on peut résumer des deux adjectifs, capitaliste et marchande, ait gravement déstabilisé les modes de transmission entre humains, que ce soit dans l’ordre de la filiation, de l’éducation, de l’apprentissage, de la culture ou de l’art. Ce déferlement des modes de discours de la science, de sa logique, ce qu’on appelle le scientisme qui n’est pas autre chose que la forme totalitaire du positivisme pragmatique, a des conséquences jusque dans les recoins de la vie intime de chacun. Il touche au statut de la vérité. La vérité n’est pas la mesure ; elle n’est pas l’exactitude, et encore moins la preuve. C’est exactement comme pour l’amour : « prouve-moi que tu m’aimes ! »… C’est déjà foutu : c’est le temps de se barrer, dans tous les sens du terme. L’amour comme la vérité ne se prouvent pas : la vérité, elle se dit, elle se produit de l’énonciation d’une parole. Pour Lacan en tout cas, la psychanalyse consiste en un espace d’air – vous l’écrivez comme vous voulez – face à l’atmosphère irrespirable du discours de la science.

Le discours de la science nous dit que tout est possible… Un fait parmi d’autres sans doute peut être donné en exemple ; un fait de plus en plus facilement saisissable dans notre réalité quotidienne, et qui s’éclaire de tenir compte de cet envahissement du discours de la science : c’est celui qui s’appréhende du côté de ce que l’on appelle « la récupération » ; le fait que « le discours capitaliste est rompu à faire profit de ce qui le subvertit ».

Plus que jamais sans doute le discours capitaliste prend son assise, trouve la stabilité propre à rassurer la petite bourgeoisie planétaire, en se faisant sans sourciller le chantre de l’éthique, de la responsabilité, du désir et de la vérité. Car il existe toujours un idéal à promouvoir, solidement défini dans les termes d’une norme, et ce, comme on le dit, « par- dessus le marché ». Et le signifiant psychanalyse, cela va sans dire, ne saurait en être exclu, c’est-à-dire hors de toute récupération. S’il y a bien une nécessité politique pour la psychanalyse, c’est celle de prendre au sérieux ce qu’indique Lacan quand il nous dit qu’à dénoncer le discours capitaliste on le renforce toujours.

La psychanalyse rappelle que plus le particulier du désir du sujet est rejeté, plus ce particulier du sujet refait retour violemment dans le Réel : que ce soit le réel des guerres ethniques, le réel de la famine, le réel des maladies du corps, le réel de la désubjectivation qui frappe énormément d’individus, le réel de la crise qu’on réduit à sa dimension économique, pourtant souvent bien nantis, bien riches, en matière de Bien !

Sur quoi se fonde le particulier du désir humain ?

Je voudrais revenir sur cet élément commun au discours de la science et au discours capitaliste : communiquer. Que veut dire « communiquer » ? Alors tout le monde est à peu près d’accord sur le fait que communiquer c’est « faire savoir ». Ce qui suppose d’en avoir conscience de ce savoir. Il n’y a pas de communication sans conscience. Soit ! Alors, quand il y a « pas conscience » on est dans quoi ? Peut-être dans quelque chose qui relève de la subjectivité ; dans quelque chose qui relève de la création.

Communiquer, dans le discours capitaliste, ne veut rien dire d’autre que « faire passer un message ». Et pour être tout à fait clair, cela veut dire que dans « communiquer » on n’y entend plus que « niquer » : se faire avoir ! Vous voyez le changement de paradigme : « faire savoir » / « se faire avoir ».

Je commence par une provocation… Mais bon ! Il faut bien commencer par quelque chose.

Mais une fois écarté tout symbole de gloire moderne, négligente et oublieuse, une fois mis hors jeu tout ce qui tendrait à une image exaltée, béate, rêvée – une image publicitaire de ces événements exploits ou événements exploités ? – ces événements de faire et non d’être, il reste quoi ?

Je me suis dit avant de venir ici, que s’il me fallait désigner l’acte ou l’objet de la performance du siècle passé, je me laisserais tenter par dire que cet objet créé ou cette performance révélée, c’est la bombe atomique. Je suis convaincu qu’on touche beaucoup plus à une certaine vérité du siècle passé avec la bombe atomique qu’avec la dernière Bugatti Veyron ou le dernier régime amaigrissant ou le dernier rapport de compétitivité, ne serait-ce qu’en ceci que moins c’est gai, plus c’est vrai.

La bombe est un objet qui malgré tous ses exploits qu’on en a fait, garde un côté « positif », en ceci qu’elle est attachée à des théories et des découvertes renversantes dont le siècle, disons, peut s’enorgueillir.

Mais sans tomber dans le pathétique, on peut suggérer que ce siècle passé, ce siècle de création et d’inventions exceptionnelles, de réalisations et de performances prodigieuses, de multiplication et de sophistication merveilleuses des objets, ce siècle d’intelligence et de grandeur, qui mérite sans aucun doute d’être nommé le siècle du Triomphe et de la Performance, que ce siècle donc aura produit d’abord et surtout du « bousillage ».

Qu’on parle de guerres, de massacres en tous genres, de la multiplication des armes, de la démultiplication de leur puissance, qu’on parle du pillage capitaliste et de la société sécuritaire qui va avec, qu’on parle du désastre communiste, de désertification, de misère, de famines, d’épidémies, qu’on parle des envahissements dévastateurs de la science, qu’on parle de la marée montante des déchets et autres menaces écologiques, ou d’autres choses encore, eh bien, la destruction obsède le siècle né dans les tranchées de la Grande Guerre. Produire de la destruction : quel exploit, quelle performance !

C’est là, à mon sens, qu’il faut entendre ce qu’il en est de la performance, interrogée par le signifiant «éthique ».

L’éthique, d’Aristote à Levinas et Lacan, se réfère à la question du Bien et à ses conditions d’accès. Elle interroge les limites à l’intérieur desquelles peut être jugée bonne une action ainsi que la raison qui préside à ce jugement.

Alors, que veut dire « le Bien » ?

La position de Kant est peut-être celle qui illustre le mieux le statut accordé au Bien : « Est bien ce qui peut l’être pour tous. »

Seulement voilà ! L’universalité du Bien pose problème lorsque cet idéal ne parvient pas à être partagé par tous les membres de la société. L’histoire nous a toujours montré que les membres d’une société – à moins d’en être exclus, et les lieux d’exclusion ne manquent pas, comme l’a montré Foucault – sont forcés d’accepter le Bien, c’est-à-dire de renoncer à la réalisation de leur désir. Forcés par quoi ? Précisément par certains discours et leurs effets : le fascisme, le capitalisme et son corollaire, la société de consommation de biens, le divin Marché comme dit Dany-Robert Dufour.

Actuellement, l’universalité du Bien relève du discours de la science, où le Bien est prouvé scientifiquement grâce au réel que la science pense avoir réussi à objectiver. Cela veut dire que ce qui fait figure de Bien pour les gens de Fukushima, l’est aussi pour ceux de Las Vegas !

Freud nous a enseigné que plus le particulier du désir du sujet est rejeté, plus ce particulier fait retour violemment dans le Réel.

Alors, on peut se poser la question de savoir sur quoi se fonde le particulier du désir humain ?

On peut répondre qu’il se fonde sur ce qui résiste à l’universalisation. Pas tout du Réel parvient à être objectivé. Ce qui y échappe ne peut être abordé que sous sa forme négative, que par le biais de son défaut, c’est-à-dire ce lieu que Freud avait situé comme au- delà du principe de plaisir, et que Lacan a nommé jouissance.

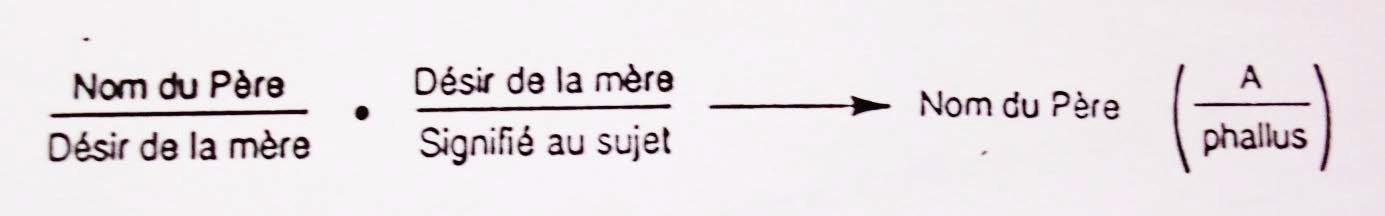

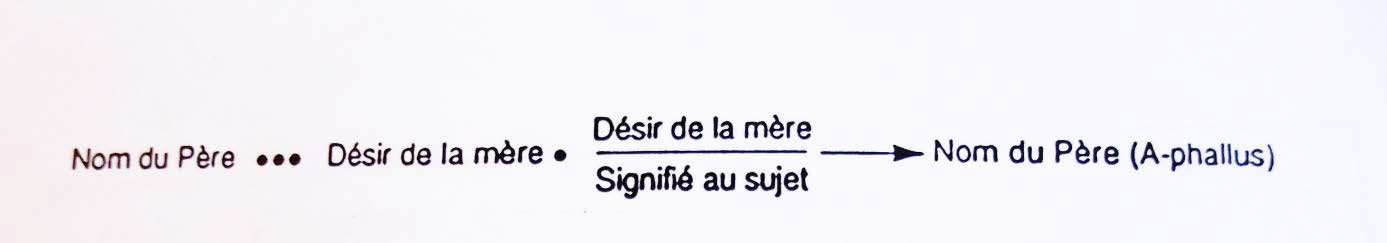

Le lieu de la jouissance concentre le paradoxe sur lequel la subjectivité s’appuie : renoncer à la jouissance pour y avoir accès autrement, par le biais du désir. La jouissance est en quelque sorte le Bien que l’on paie pour réaliser son désir ; et renoncement et réalisation ne se font pas sans heurts pour le sujet. « Tant Bien que Mal » : c’est l’expression populaire qui le dit très bien. Wo Es war, soll Ich werden. C’est là, l’impératif éthique freudien. Un par un, chaque sujet est appelé à répondre de lui-même à cette rencontre : un Je doit advenir à ce lieu pour le sujet. Ce qui ne repose sur aucune politique du Bien. Ce qui fait actuellement office de discours dominant, s’approche de l’interpénétration de deux discours : celui de la science et celui du capitaliste. Et de ce nouveau discours découle une position morale qui prend la figure de ce qu’on appelle depuis toujours la déontologie, c’est-à-dire la doctrine de ce qu’il convient de faire, la doctrine de ce qu’il est convenu de faire. La convenance comme un ordre sans couilles… une loi sans le primat du désir. C’est ce qu’on appelle dans le champ du politique : les comités d’éthique.

De la déontologie, on en a fait à profusion ; on en a fait des codes, des règlements, des chartes, c’est-à-dire tout ce qui se présente sous l’appellation « politiquement correct » et qui nous dit, non pas ce qu’est le Bien, mais qui nous dit ce qu’on doit faire. La déontologie est une morale, non une éthique. La déontologie relève d’une politique du Bien. Or, nous savons bien que l’Homme ne veut pas le Bien. Et que ce Bien qu’il ne veut pas, est le Bien que le discours dominant ravale au rang de besoin… Le divin « Marché de consommation » en est peuplé de ces besoins qu’on ne veut pas. C’est un Bien qui se situe au niveau d’un principe de plaisir qui ignorerait qu’il y a un au-delà à ce principe. Vous voyez le fantasme : poser une loi pour satisfaire le sujet en manque de Bien et ainsi supprimer son stress, le rendre heureux… malgré lui. Cela fait des commandements du type : Sois heureux ! – on en connaît une autre toute aussi « gratinée » : « Aime ton prochain comme toi même »… Il n’y a alors, pour résister à cette injonction, que la parole libre de Bartelby : « Je préférerais ne pas… »

On repère immédiatement ce que la déontologie évacue, à savoir l’ordre du désir, c’est-à-dire ce qui échappe à la demande, ce qui échappe à ce qui se transforme du besoin lorsqu’il s’introduit dans le langage. Vous savez qu’en réduisant le désir au besoin, le discours dominant, malgré les économies qu’il fait – il est beaucoup plus « facile » de gérer le collectif au niveau du besoin, ce qu’a bien compris la bureaucratie –, eh bien ce discours dominant laisse tout le champ libre à la pulsion de mort, c’est-à-dire à ce qui fait retour dans le Réel de ne pas avoir été reconnu au niveau du particulier, de ne pas avoir été reconnu au niveau de la singularité du sujet.

Je voudrais pour continuer et finir, dire deux ou trois choses que je sais d’elle – salut Godard –, elle, la performance. Et puis du jazz, sinon je ne me sentirai pas bien.

La performance dans le domaine de l’art – et là vous pouvez l’entendre comme réellement un substantif – commence au début du siècle dernier avec ce qu’on a appelé le futurisme. Elle relevait davantage du manifeste que de la pratique, de la propagande plus que de la production à proprement parler. Sauf qu’un manifeste n’est pas une charte, n’est pas une déontologie… Son histoire débute le 20 février 1909 à Paris, avec la première publication du premier manifeste futuriste rédigé par un poète italien fortuné de Milan, Filippo Tommaso Marinetti, qui avait choisi le public parisien comme cible de son texte à la « violence incendiaire ». C’était un manifeste contre les valeurs traditionnelles des académies de peinture et de littérature dans cette capitale culturelle mondiale qu’était Paris. Marinetti parlait de « science des solutions imaginaires ». La performance était entendue comme le moyen le plus direct de contraindre un auditoire à prendre bonne note de leurs idées. En clair, « le spectateur devait vivre au centre de l’action peinte ». Ce qui veut dire que la performance était également le moyen le plus sûr de semer le doute chez un public plein de suffisance. Les manifestes qui suivirent précisaient d’ailleurs clairement ces intentions en invitant les peintres à « sortir dans la rue, à monter à l’assaut des salles de théâtre et à faire le coup de poing dans la bataille artistique ». Et c’est ce qu’ils firent conformément à cet esprit. On imagine la réaction violente du public, le chahut qui suivait ces représentations et le lancer de tomates, d’œufs, de patates de la part du public sur les artistes. D’ailleurs, l’un de ces artistes, Carlo Carrà, riposta en déclarant : « Au lieu de patates, jetez une idée, bande d’idiots!»

Cela finissait toujours par des arrestations, des condamnations et des emprisonnements mais, de toute évidence, était assurée une publicité gratuite, c’était l’effet recherché. D’ailleurs, Marinetti rédigea un manifeste consacré au « Plaisir d’être hué » qu’il inséra dans son principal écrit dont le titre était La Guerre, la seule hygiène (1911-1915). L’idée maîtresse qui y était développée, était d’inventer sans cesse de nouveaux éléments d’étonnement pour obliger le public à collaborer et ainsi le libérer de son rôle passif de « voyeur stupide ». Le théâtre de variétés était pour Marinetti, un mélange de cinéma et d’acrobaties, de chanson et de danse, de numéros de clowns et de « toute la gamme de stupidités, des imbécillités, des sottises et des absurdités qui repoussent insensiblement l’intelligence à la limite même de la folie ».

Dans le domaine de la musique se développait en parallèle la musique bruitiste qui avec Balilla Pratella, un italien de Rome, trouvait son idée dans le fait que les sons des machines constituaient une forme musicale viable. Cet art du bruit était présenté dans un manifeste par Russolo de la manière suivante : « Dans l’Antiquité, il n’y avait que le silence, mais avec l’invention de la machine au XIXe siècle, le bruit était né et que le bruit régnait en maître absolu sur la sensibilité des hommes. » L’art des bruits de Russolo cherchait donc à associer le son des tramways, des moteurs à explosion, des trains et des foules hurlantes. On inventa alors des instruments spéciaux qui constituèrent une famille de bruits : l’orchestre futuriste.

Je pourrais continuer en rappelant des anecdotes et des faits performants, mais je préfère vous conseiller de lire vous-mêmes ces manifestes…ils sont fort intéressants.

Pour en revenir à l’éthique de la performance, je voulais dire que la performance, dès son apparition dans le champ de l’artistique, est devenu dans les années 1970 « l’art des idées ». C’est même à partir de 1968 que l’art des idées vint en réponse au climat d’exaspération et de fureur contre les valeurs et les structures dominantes. L’art des idées était la mise en question des présupposés convenus de l’art par l’institution artistique et cherchait à redéfinir à la fois son sens et sa fonction. Ce fut une époque où chaque artiste réévalua ses propres motivations de création artistique, et où chaque action devait être envisagée comme un élément participant à un réexamen général des processus artistiques, et non, paradoxalement, comme un appel à l’approbation du grand public.

Dans ce contexte esthétique, l’objet d’art en vint à être considéré comme entièrement superflu et l’ « art conceptuel » fut formulé comme « un art dont le matériau est le concept ». Ce dédain pour l’objet d’art était lié à l’opinion que celui-ci n’était qu’une simple monnaie d’échange dans le marché de l’art : si la fonction de l’objet d’art devait être économique, alors une œuvre conceptuelle ne pourrait en aucun cas avoir un tel usage. Dans ce contexte, la performance devint le prolongement de cette idée : bien que visible, elle était intangible, ne laissait aucune trace et ne pouvait être ni achetée ni vendue. On considérait alors que la performance limitait la distance entre le performer et le spectateur puisque le public et l’artiste de performance vivaient l’œuvre simultanément. C’est à partir de là aussi, que la performance refléta le rejet propre à l’art conceptuel des matériaux traditionnels (toile, pinceau ou ciseau de sculpteur), et les artistes de performance adoptèrent leur propre corps comme matériau artistique, tout comme Yves Klein et Piero Manzoni quelques années plus tôt. Puisque l’art conceptuel impliquait l’expérience du temps, de l’espace et du matériau plutôt que leur représentation sous la forme d’objets, le corps devenait le vecteur d’expression le plus direct. La performance était donc un moyen idéal de matérialiser les concepts artistiques et constituait à ce titre une pratique conforme à nombre de ces théories. Au final, il revenait au spectateur de se faire une idée de l’idée artistique présentée comme l’expérience particulière exhibée par l’artiste de performance.

En même temps que Freud invente la psychanalyse, il y a ce qu’on appelle le jazz. Et dans le jazz, il est question d’improvisation, non de performance.

Improviser, c’est rendre audible la « réalité authentique ». L’improvisation est le cœur de l’audible, le cœur de ce qui se donne à entendre dans le jazz. Improviser, c’est à la fois, faire entendre et viser le réel ; ces deux fonctions se condensent en un art qui donne à entendre le réel.

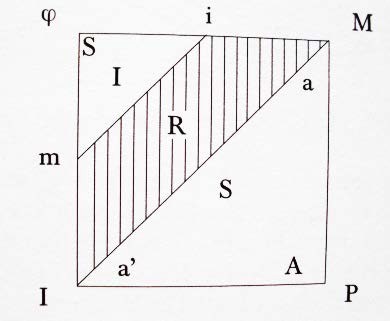

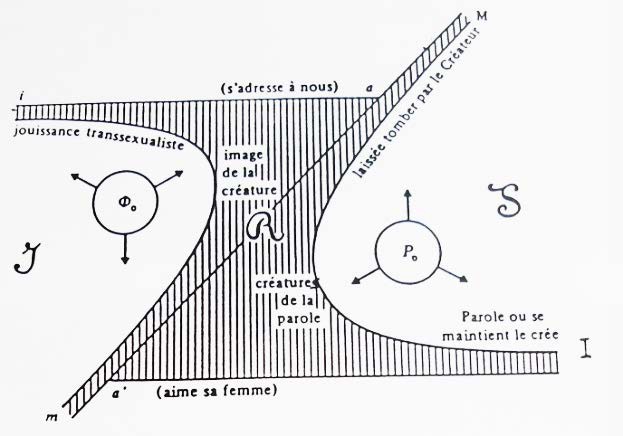

L’improvisation ne vise ni le symbolique ni l’imaginaire, mais le Réel. Elle vise ce lieu où ça échappe au sujet, et où il est conduit à mettre en acte sa subjectivité. L’improvisation, par le trajet discursif qu’elle fait faire – l’improvisation est un discours – met en place les conditions favorables afin que se produise une mobilité subjective pour l’improvisateur – et pour celui qui entend, et que puisse être posés des actes qui ne soient pas que des passages à l’acte ou des acting out comme c’est le cas dans certaines performances.

L’improvisation dans le jazz vise le Réel, mais elle l’aborde par le biais de la parole improvisée.

Le jazz est une expérience fondée et centrée sur la parole, mais ce n’est pas suffisant pour pointer la spécificité de sa pratique. Il faut y ajouter ce que son dispositif favorise : l’émergence d’un événement, le « dire ». Le dire comme improvisation, c’est non la performance, mais un événement d’être, un événement de dire – un présent – qui tend vers la perfection. Improviser, ce n’est pas un événement qui survolerait le thème composé par le leader. Ce n’est pas un moment du « connaître ». Ce n’est pas de la philosophie… C’est quelque chose qui est dans le coup ; dans le coup de ce qui nous détermine en tant que c’est pas tout à fait ce qu’on croit. Ce n’est pas quelque chose après quoi on court ou quelque chose qui nous détermine. L’improvisation comme parole tient au savoir noué qui s’appelle l’inconscient en tant que pour chacun de nous, ce nœud a des supports bien particuliers.

Dans le jazz, l’improvisation rend le musicien responsable de ce qui lui arrive. C’est ce qui lui permet de se retrouver dans la structure du thème sans lequel aucune improvisation n’est possible. Improviser, c’est la fidélité à un thème ; pour s’y retrouver, ne pas s’y perdre. Et s’y retrouver dans la structure qu’est le thème, c’est lever le voile moïque qui cache la position du sujet, et par conséquent à le rendre responsable de ce qui lui arrive. Le musicien se trouve ainsi être mis en mouvement à l’intérieur de cet espace qu’a fait apparaître la coupure, sans toutefois l’entraîner dans l’errance.

L’improvisation, c’est la liberté subjective qui advient : mobilité du sujet à l’intérieur d’un espace créé par la mise en acte de sa subjectivité et qui est délimité par des lieux inscrivant l’impossible de sa position. Espace créé – que l’on peut sans doute lier à la sublimation – où s’élabore un savoir (non une connaissance) issu du déchiffrage de l’inconscient, soit, pour reprendre l’expression de Lacan, le lieu de « bon heur », le lieu de rendez-vous avec l’objet cause du désir. Perfection au lieu de performance.

L’improvisation est un sale boulot que certains musiciens font ! Mais qui n’est pas amoureux de son inconscient erre. Vous voyez que le Bien, l’éthique – la vie –, c’est le jazz…

Je cite Lacan : « Si l’inconscient est bien un savoir, c’est tout ce que j’ai voulu dire cette année à propos des non-dupes qui errent, ça veut dire que : qui n’est pas amoureux de son inconscient erre. (…) Pour la première fois dans l’histoire, il vous est possible, à vous d’errer, c’est-à-dire de refuser d’aimer votre inconscient, puisqu’enfin vous savez ce que c’est : un savoir emmerdant. Mais (…) c’est peut-être là que nous pouvons parier de retrouver le Réel un peu plus dans la suite, nous apercevoir que l’inconscient est peut-être sans doute dysharmonique, mais que peut-être il nous mène à un peu plus de ce Réel qu’à ce très peu de réalité qui est la nôtre, celle du fantasme, qu’il nous mène au-delà : au pur Réel. »

C’est bien là, le jazz comme voie d’accès à l’impossible signification de la chose.

Improviser, c’est jouer « das Ding », la Chose.

Je vous laisse méditer là-dessus.

*****

De quelques réflexions sur le jazz

« Toute parole n’est pas un dire, sans quoi toute parole serait un événement, ce qui n’est pas le cas, sans ça on ne parlerait pas de vaines paroles ! Un « dire » est de l’ordre de l’événement. C’est pas un événement survolant, c’est pas un moment du connaître. Pour tout dire, c’est pas de la philosophie. C’est quelque chose qui est dans le coup. Dans le coup de ce qui nous détermine en tant que c’est pas tout à fait ce qu’on croit. C’est pas toute sorte de condition, comme ça « locale », de ceci, de cela, de ce après quoi on baille, c’est pas ça qui nous, êtres parlants, nous détermine. Et ceci tient précisément à ce pédicule de savoir, court, certes, mais toujours parfaitement noué, qui s’appelle notre inconscient, en tant que pour chacun de nous ce nœud a des supports bien particuliers. » (J. Lacan, Les non-dupes errent, séminaire du 18/12/73)

Le jazz n’est pas un art qui fait entendre au sens hégélien du terme : l’art fait voir. Ce que l’art en général rend visible chez Hegel, c’est le visible, notre réalité, quand ce qui nous occupe dans le jazz c’est que le réel rendu audible par l’improvisation, est quelque chose de pas audible : l’absence. L’Absence, c’est l’objet de l’improvisation.

L’improvisation vise le réel et, par là, la vérité, qu’il s’agisse de faire voir le réel, de montrer la vérité, c’est cela que réalise et fait réaliser le je(u) du jazz. Une éthique de l’art, en somme. L’improvisation est un sale boulot que certains musiciens font !

Le jazz, de par sa dimension improvisation, propose une éthique du sujet qui repose sur une perte de jouissance et qui est centrée par l’objet cause du désir.

Bref, le dire comme événement est un acte de parole transformant le sujet. Celui-ci n’est plus le même à la suite d’un dire, d’un acte.

Plutôt que dire-le-Bien, qui serait la position du discours du maître, le discours analytique favorise le Bien-dire : autre façon de souligner, en s’appuyant sur le mathème du discours de l’analyste, que le savoir est mis en position de vérité. De quelle vérité ? Non pas celle du Bien mais celle du désir ; vérité, donc condamnée à ne pas pouvoir se dire toute.

L’appui sur le manque dans l’Autre afin que le sujet puisse répondre de lui-même à la question de sa position subjective relève de la dimension éthique de la psychanalyse. Celle-ci a pour figure discursive le « Bien-dire ». Cette expression de Lacan a connu un vif succès chez les Lacaniens, même s’il ne s’y ait référé qu’à une seule occasion. Restituons le contexte dans lequel elle fut introduite.

Lacan rappelle tout d’abord que Freud, au temps de son principe de plaisir, réduisait la position éthique à une recherche du Bien, le Bien étant ce qui abaisse la tension ; ce qui était, finalement, une position éthique près de celle d’Aristote. Nous savons que Freud ne soutiendra pas longtemps cette conception. Les faits cliniques et sociaux (la guerre, entre autres) démentent ce point du vue où il y aurait équilibre et adéquation entre le sujet et l’objet, entre le manque qui le frappe et le Bien qu’il peut trouver pour le combler. Qu’est-ce que Freud découvre avec son « Au-delà du principe de plaisir » sinon que tout ne se symbolise pas, que le refoulement tient toujours certaines représentations à l’écart. Autrement dit, en se faisant représenter par des signifiants, quelque chose se perd et échappe au sujet. Mais en même temps, c’est justement parce qu’il y a un « reste » qui lui échappe qu’il se fait représenter par un signifiant auprès d’un autre signifiant (paradoxe propre de la subjectivité). L’affect rappelle l’existence de ce « reste » hors-signifiant, affectant le corps. Il relève de la structure du langage en tant qu’il se loge au lieu de sa limite. Il est une réponse face à l’impossible-à-dire inhérent à la structure du langage, ce dont témoigne tant l’angoisse.

Que faire face à cet impossible-à-dire ?

Que signifie ce « s’y retrouver dans la structure » (souligné par moi dans la citation) ?

L’offre du psychanalyste de s’y retrouver dans la structure s’effectue par une demande : tout dire.

Une analyse ne commence que lorsque le retour dans le réel de ce qui n’a pas été symbolisé interroge l’analysant, ouvrant ainsi une brèche qui alimente une mise au savoir (aussi minime soit-elle) et met en place le transfert : le savoir qui échappe au sujet (analysant) est situé au lieu de l’Autre (lieu que supporte l’analyste).

De cette ouverture, le dire est attendu au lieu d’achoppement du discours de l’analysant : là où ça m’échappe, là dois-je comme sujet advenir, c’est une question de Bien- dire. La tâche du psychanalyste est alors de soutenir et relancer ce Bien-dire en étant le moins possible agent de résistance au travail de son analysant. Et l’analyste est agent de résistance dès qu’il répond d’une position de maîtrise, de savoir ou du lieu de son symptôme. Bref, dès qu’il quitte le discours analytique qui l’assigne d’occuper une position incarnant ce dont le discours rejette, ce dont le signifiant ne parvient pas à représenter pour l’analysant : l’objet a .

Comme tel :

- le désir de l’analyste se réduit à son énonciation, d’où l’importance de la scansion ;

- tout acte analytique implique la destitution du sujet supposé savoir : de sa position, tout en supportant la consistance que lui suppose son analysant, l’analyste répond, silencieusement le plus souvent, par son inconsistance.

En tenant le plus possible la place auquel son discours le convie, l’analyste offre les conditions favorables afin que le déploiement de la parole de son analysant – donc orienté par le Bien-dire – le conduise vers la mise en acte de sa subjectivité. Il ne s’agit plus que de repérer les signifiants auxquels le sujet s’identifie, mais aussi – et c’est ici que la dimension thérapeutique d’une analyse est reléguée au second plan derrière sa dimension éthique – d’interroger (subjectiver) le rapport qu’entretient le sujet avec ce qui n’est pas représenté par ces signifiants : l’objet a, objet cause du désir.

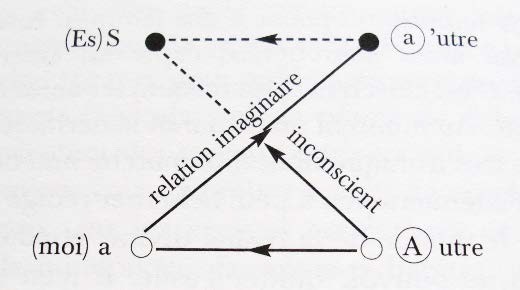

La question est maintenant de savoir comment une opération discursive comme celle de l’association libre produit, lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre du discours analytique, une mobilisation subjective. Ou, pour reprendre la question mentionnée plus haut, comment elle permet au sujet de « s’y retrouver dans la structure » ?