Une lecture du dernier ouvrage de Bernard Baas, L’écho de l’immémorial (Lacoue-Lacan)

L’écho de l’immémorial (Lacoue-Lacan), Bernard BAAS, éd. Herrmann, Paris, 2016.

Le dernier ouvrage de Bernard Baas évoque ce double mouvement singulier, bien connu des cures analytiques, où remonter vers un originaire, quand bien même le découvre-t- on et l’expérimente-t-on comme inéluctablement insaisissable, revient à avancer, notamment ici dans l’élucidation d’un champ de travail fertile entre philosophie et psychanalyse, mais aussi à produire un discours nouveau, du moins ici de nouvelles perspectives : j’espère pouvoir restituer quelque chose de ce qui travaille là de la philosophie à la psychanalyse et comment, de cela, émerge une réouverture de la question pulsionnelle, et notamment des rapports « inframinces »1, entre le désir et la pulsion.

En guise de rapport à l’originaire, il ne s’agit pas ici directement d’élaborer les symptômes de l’insupportable d’une perte, ni d’aller débusquer la fonction de voile du mythe, mais plutôt de mettre à jour les effets et la productivité d’un paradoxe, le paradoxe de l’immémorial, formulé ainsi, de manière telle que le motif de l’« écho » prend déjà tout son sens problématique : « Résumé au plus court, le paradoxe affirme que l’origine n’advient que dans sa répétition ; c’est aussi bien dire que l’origine n’a pas eu lieu. Ou encore que c’est la perte qui est originaire, sans rien qui soit perdu ».

Mais quelle idée et quel désir, de continuer ainsi à chercher et penser quelque chose, quelque Chose, là où l’on sait qu’il n’en sera rien et que cela mène à la perte ?

Lacan revendiquait et exprimait cette démarche paradoxale d’une autre manière à propos du savoir de l’analyste et du «savant », mais qui s’inscrit dans la même logique :

« ceci [le savoir de non savoir] n’autorise nullement le psychanalyste à se suffire de savoir qu’il ne sait rien, car ce dont il s’agit c’est de ce qu’il a à savoir. Ce qu’il a à savoir peut-être tracé du même « en réserve », selon lequel opère toute la logique digne de ce nom. Ça ne veut rien dire de particulier mais ça s’articule en chaîne de lettres si rigoureuses qu’à la condition de n’en pas rater une, le non-su s’ordonne comme le cadre du savoir ».

De la même manière ici, mais sur le plan de la vérité plutôt que du savoir : ce n’est pas tout pour le penseur, psychanalyste et/ou philosophe, de supporter le toujours déjà perdu de la cause ou disons, même si c’est moins élégant, le ‘n’ayant-jamais-été de ce qui pourtant se vit comme perdu et désiré’, encore peut-on apprendre à en entendre et à en déjouer les effets : par exemple pour le clinicien ses effets symptomatiques, là où le sujet se confond dans une répétition infernale, là où la jouissance opère, car le sujet de tenir au désir, y va de sa personne ; pour le philosophe, cet endroit où philosopher sera toujours déjà assigné à ce battement, où donner du sens sera d’emblée en couvrir un autre, qui s’échappera ou l’excèdera toujours, signifiant même de son incomplétude insatiable. Et là aussi, à pousser au- delà du sens comme le poète, le penseur y va de sa personne, c’est bien ce qui apparaît dans l’élaboration par Lacoue-Labarthe de l’expérience poétique telle qu’elle est abordée ici : une âpre et productrice confrontation au désistement continuel de son être même, sans cesse répétée.

Qu’y-a-t-il donc « à savoir » là, avec et malgré ce paradoxe fondamental ? Qu’y a-t- il plutôt, car c’est cela auquel cet ouvrage nous invite, à entendre et à penser là ?

Cela s’élabore tout d’abord dans une dialectique entre deux régimes de la vérité qu’il faudra distinguer, la vérité comme adequatio et comme aléthéia ; cela s’élabore encore à partir d’un sujet bien différent du cogito, qui n’ek-siste que de quelque part mourir à lui- même, et dont la production poétique se fait l’écho de ce qu’il n’aurait été ; cela s’élaborera finalement, autour de l’énigme d’un maillage entre les mouvements contradictoires du désir et de la pulsion, entre satisfaction ratée, et insatisfaction réussie, où l’on verra en quoi comme le saisit Baas d’un trait, le « désir ne renonce pas à réussir » et « la pulsion ne renonce pas à échouer »2.

Cette énigme sera travaillée et soutenue tout du long par une dynamique de subversion de la conception habituelle de la pulsion de mort qui émerge dès la première étude de l’ouvrage : et si la question de la pulsion de mort, qui s’élabore chez Freud dans une oscillation entre le motif de la répétition-pulsation et de l’annulation des tensions, n’était pas seulement celle d’une poussée vers la mort réelle comme destruction, mais celle dont la satisfaction est l’insatisfaction même, déniant la loi symbolique, dont le ratage de l’objet, en boucle perpétuelle, fait la réussite, celle d’un vivre au-delà du supportable, et dont le motif infernal est que l’on ne peut s’en défaire ? Telle est la proposition de Zizek, reprise et réinterrogée par Baas, en quatrième partie de ce livre. De manière surprenante, tant le thème trouvera de constance et de variations, dans les quatre études proposées, la pulsation de vie et la pulsion de mort se retrouveront à se jouer de concert, au lieu d’une mort-vive, où répéter sur un versant une certaine mort est aussi d’un autre côté la perpétuation d’un certain vivre, ou comme le dit Lacan, d’une «mort qui porte la vie »3.

À cet endroit où se jouent les thèmes de la répétition, d’une présence/absence, d’une mort-vivance, entre versants symbolique et réel, la question de l’écho comme résonance impalpable d’un non-lieu, et qui se répète, prend toute sa richesse conceptuelle. Quelque chose de ce spectre sonore évoque alors ces vers de Mallarmé souvent cités par Baas, comme s’ils ne cessaient pour lui de faire question : l’écho de l’immémorial se tramerait alors comme l’effet en suspens d’une « inanité sonore »…dont le « néant s’honore ».

L’écho de l’immémorial se constitue de quatre études qui à la fois développent chacune un objet spécifique, mais puisent donc aussi pour avancer à la source d’une relecture de la pulsion de mort :

- La première étude pourrait se saisir tout entière dans cet aphorisme « Lacoue- Lacan », qui produit à la fois consonance et dissonance. Baas met là au travail les effets de coïncidences de Lacan à Lacoue, comme les ‘faux amis’ du français à l’anglais, quelques fois ‘faux ennemis’, là où l’un et l’autre ont en commun dit-il de « se tenir à la hauteur de ce qui dans le langage est toujours déjà en excès du langage »4 et de pouvoir y contempler le franchissement poétique de la vérité subjective.

- Dans la deuxième étude, Baas reprend le vif du rapport de Lacan « avec et contre » Hegel, notamment dans « Subversion du sujet et dialectique du désir5 », là aussi un rapport paradoxal, puisque Lacan ne se réfère jamais autant, implicitement, à Hegel que dans ce texte où il entreprend de s’en démarquer. La première critique lacanienne de Hegel est connue, celle qui concerne l’idéalisme du savoir absolu et le préjugé métaphysique6. Mais dans ce texte il s’agit bien moins de cela que d’une véritable référence dialectique avec le cœur de la philosophie hégélienne du désir, qui inspire Lacan un point essentiel, sur lequel ces deux conceptions se retrouvent : le désir de l’homme est le désir de l’autre. Hegel en effet, fait apparaître ceci qui sera déterminant pour Lacan : pour l’être humain, le désir excède le besoin ; c’est ce qui ressort du motif fameux de la ‘lutte de pur prestige’7, qui déterminera la condition du maître et de l’esclave, à partir d’un certain rapport entre désir et peur de la mort.

Notons ici que Baas opère une lecture particulièrement minutieuse de ce texte, où sont éclaircis nombre de ces points souvent un peu figés et voilés par une formule devenue écran, rappelant ainsi des éléments importants parfois oubliés : par exemple ceci que la limite à la jouissance n’est pas ici le désir, ni la loi, mais le plaisir. Et une déconstruction- reconstruction du texte qui nous permet d’élucider et de reformuler après avoir repositionné élément par élément, le nouage de la pulsion, du désir et du fantasme : « le désir se soutient du fantasme par lequel, tout à la fois il se rapporte à la pulsion et se défend contre elle »8. Une parmi les nombreuses formulations ici, où travaille constamment sous couvert de références multiples et à bras le corps le maillage infime du désir et de la pulsion.

- La troisième partie restitue ce que Baas appelle la « traversée » par Derrida et par Lacan de la phénoménologie. Étonnant franchissement là encore : on aurait pu croire que la phénoménologie, venant par définition rendre sa légitimité au phénomène sensible comme lieu et source authentique du rapport au monde et donc de l’être, rendait là aussi à la vérité du phénomène sa véritable et ultime perception. Mais non, à propos de la voix, Derrida et Lacan franchissent dans cette lecture encore une barrière : celle qu’implique l’institution de la voix comme objet a chez Lacan, et qui est explicitement travaillée chez Derrida, d’une voix non phonétisée. Derrida en effet déconstruit l’approche phénoménologique de la voix qui reste pour lui « phonocentriste », et réhabilite la question de la voix intérieure ; d’une voix même qui surgit de l’expectative signifiante, celle que Baas interroge, quand il donne l’exemple d’une phrase qui reste en suspens. C’est là que se produit le motif d’une signifiance en résonance, l’énigme de la présence d’une absence. Élément qui prend toute son importance dans la clinique de l’hallucination, selon les modalités dont cette voix plus ou moins s’autonomise pour le sujet, et devient pour lui plus ou moins réellement la voix de l’Autre qui s’adresse à lui9.

Dans chacune de ces trois études, émerge un nouveau point de vue sur la pulsion de mort, et même sur le motif de la mort, qui ne soit pas disparition, coup d’arrêt, fin, néant ou destruction ; une mort apparemment à l’inverse ou à revers, j’y reviendrai, qui produirait l’étrangeté d’un survivre à la mort du sujet.

Or la quatrième partie s’intéresse à cela directement et livre les termes de l’énigme, à partir d’une traversée des péripéties de la théorie psychanalytique des pulsions chez Freud et chez Lacan marquée par une oscillation entre une pulsion de mort pensée quelques fois comme inertie, annulation des tensions, comme « destrudo » ou à partir de la contrainte de répétition traumatique. Zizek aura là-dessus une position tranchée et Baas avec lui : celle de rompre et de travailler au-delà d’une vision naïve de la pulsion comme tendance à l’autodestruction, ou d’une référence mythique à une lutte entre pulsion de vie et pulsion de mort, éros et thanatos.

Signalons à ce propos, que c’est aussi ce qui avait été relevé d’une autre manière dans un texte de Lina Balestrière, justement sur la question des origines chez Freud10, et précisément dans l’Esquisse d’une psychologie scientifique11 texte « originaire » de la psychanalyse s’il en est. Elle y évoque le glissement à l’œuvre au fil de l’élaboration freudienne entre un premier principe de plaisir/principe d’inertie, et un principe de plaisir/principe de constance. Alors qu’elle est en train d’expliciter les fonctions primaires et secondaires dans l’Esquisse, elle remarque en substance ceci : la fonction secondaire intervient sous le coup de « l’urgence de la vie », pour bloquer la décharge hallucinatoire et ainsi, permettre un processus de reconnaissance, de différenciation entre réalité et hallucination. À partir de l’introduction de la fonction secondaire, la nature du principe de plaisir semble glisser, se modifier et osciller, entre la radicalité du motif de l’inertie cherchant la décharge rapide de l’excitation, et l’équilibre du motif de la constance, qui apparaît avec la fonction secondaire, régulant l’excitation ainsi stabilisée ; elle y voit la différence entre un primaire originaire et un primaire secondaire, et un point d’entrée dans la question de la pulsion de mort. Il y a déjà là oscillation autour du motif de constance et de disparition, et elle tombe là aussi sur la question de la pulsion de mort.

C’est à partir de ce thème-là que je voudrais me frayer un chemin dans cet ouvrage, parmi bien d’autres possibles et en association libre bien souvent… et bien loin d’une exhaustivité ou même de la précision qu’il faudrait ici pour restituer la rigueur des raisonnements : à chacun de s’appuyer sur ces failles de lecture, pour y aller de sa propre traversée.

1. Lacoue-Lacan – L’écho

D’emblée donc, Baas se démarque de la scène du mythe originaire et de la figuration : il ne s’agira pas ici de Narcisse mais d’Écho. Certes, sans doute ni Lacoue- Labarthe ni Lacan ne sont complètement libres de toute dimension mythique au cœur de leur théorie, il pointe ainsi l’insistance du thème de la voix maternelle chez Lacoue-Labarthe, ou le motif désigné comme tel du « mythe de la lamelle » chez Lacan. Mais tous deux ont en commun d’avoir produit une théorie du mythe et notamment, de reconnaître la dimension mythique de toute théorie et parviennent à leur manière à franchir l’écran imaginaire du mythe originaire pour toucher à ce que l’on peut supposer d’un effet premier de la prise de l’être dans le langage. À cet endroit ce qui émerge progressivement, c’est une question sur ce que Baas appelle une « dimension létale » à la fois de l’expérience poétique et de la psychanalyse.

Place est faite d’abord, donc, à ce qui s’entend et ce qui résonne, là où se trame ce que Lacan appellera la « vérité de la vérité », la vérité de l’énonciation, introduite ici à partir de la distinction philosophique entre deux modes de la vérité, la vérité comme adequatio ou homoïsis et la vérité comme aléthéia.

D’un côté, la vérité de l’énoncé ; cette vérité, ou plutôt comme le dit Badiou, cette « véridicité », est fondée sur l’adéquation de la pensée et du réel. Et Lacan de montrer que le propre de cette vérité est de se fonder dans l’ignorance de son présupposé qui est que quelque part, il y a correspondance entre la pensée et le réel, le langage et le réel, c’est-à-dire que quelque part il y a un sens à trouver à la situation de l’être parlant dans la nature, ce que Lacan signifie quand il parle de l’Autre de l’Autre, ou du métalangage.

De l’autre côté, la vérité de l’énonciation, ou comme aléthéia, « dévoilement », ainsi que l’élabore Heidegger, renouant avec le terme premier grec de la vérité, comme une réouverture ou même une retrouvaille, comme la levée d’un oubli constitutif de la philosophie occidentale, qui a consisté depuis Platon à avoir fait passer l’être « sous le joug de l’idée », autrement dit en terme lacanien, le signifiant sous le joug du signifié.

En ce sens ici, la psychanalyse participe de cette réouverture, à partir de la prise en compte de la dimension du réel : reconnaître la causalité du désir comme le produit d’un ratage intrinsèque entre le réel et le symbolique. Alors la vérité ne se réduit pas à la véridicité de ce qui est dit, il se produit en excès des effets de dire, la vérité de ce que parler requiert, quelque chose du ‘réel de parler’, ce que Lacan a aussi appelé la « vérité de la vérité » c’est-à- dire qu’elle n’est toujours qu’un mi-dire, incomplète et divisée.

Certes, retraversant l’essai pour partie critique de Lacoue-Labarthe et Nancy sur Lacan, dans Titre de la lettre12, qui tendait à montrer notamment que la vérité comme adequatio rattrape finalement la théorie lacanienne, Baas la dépasse d’une certaine manière, en soulignant l’interdépendance inéluctable de ces deux régimes de vérité : si la vérité de la vérité, peut-être passée sous silence, refoulée, déniée, forclose, elle n’en produit pas moins des effets (de toutes les manières elle parle dans les symptômes, véritables lettres en souffrance) ; et à l’inverse si l’on entendait qu’elle, elle parlerait toute seule comme une folle, et ne constituerait aucun sujet, ni aucun savoir, ni finalement aucune vérité ? Peut-on faire vérité sans constituer de l’Autre, un rapport même aliéné à l’Autre ?

En tous les cas, dans ce cadre, Lacoue et Lacan se retrouvent tout d’abord en ceci.

Ils pensent tous les deux la constitution subjective à partir d’une perte constitutive et première : de ce fait, pour Lacan et Lacoue le sujet n’ek-siste que d’un « mourir » quelque part. Le sujet n’est plus le sujet cartésien comme point support, conscient et garant, au fondement de la science moderne, celui qui s’appartient, qui sait ce qu’il pense et ce qu’il veut ; il est ce dont se produit la possibilité pour un être humain de s’articuler dans cette réalité qui le conditionne et lui est unique et propre, et le divise, le langage.

Et pourtant ils n’y entendent pas du tout la même chose.

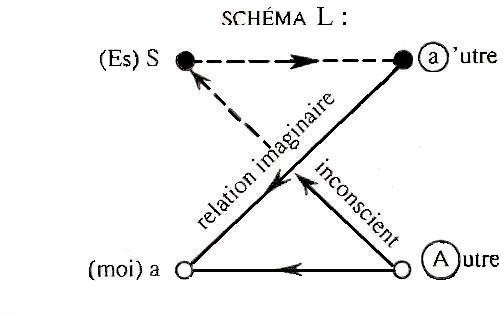

La préoccupation de Lacan, quand il met au travail la question du sujet de l’inconscient, notamment dans le Séminaire XI, est de refonder à partir de Freud, une théorie, un discours, un savoir, une pratique – le champ de la psychanalyse ; il se positionne alors ‘contre et tout contre’ La Science alors avec majuscules. Ce qu’il avance alors, ce sont les concepts fondamentaux de ce champ à partir de la théorie freudienne et ce qui ressort concernant le sujet, c’est le motif de la division, une dialectique de la division qui met en jeu la condition de possibilité de l’advenue subjective au lieu de la production d’un rapport aliénation-séparation avec l’Autre. Pas de sujet de l’inconscient sans Autre. C’est ce qui apparaît dans la clinique, et soutient la pratique au sens du transfert : le sujet n’advient que représenté par un signifiant au champ de l’Autre, il se constitue donc en ‘se parant’, (se « parents » !), séparant, s’emparant, des signifiants de l’Autre : le signifiant représente le sujet [« au champ de l’Autre »] pour un autre signifiant », et y forge son désir comme désir de l’Autre ; je reviendrai sur cette dialectique plus loin (voir note n° 24).

La question de Lacoue-Labarthe n’est ni clinique, ni proprement scientifique, ici ; elle est « littéraire » au sens fort, en tant que le littéraire/ral supporte l’origine de l’être : il travaille sur l’advenue poétique de la phrase subjective et elle se pense comme « désistance »13, fondant la dimension létale de l’expérience poétique ; un sujet qui émerge non pas de se désister mais de ‘désister’, c’est-à-dire d’une perte de soi, qui d’un même mouvement s’approprie et se perd. S’il s’agit d’un lien ici, il semble bien qu’il s’agisse non pas là du lien à l’autre/Autre, mais du lien à cet originaire qui l’excède, au point de s’essayer sans cesse à lui donner de la voix, celle qui pourra dire quelque chose de ce qui n’aura pas été.

Le « retour sur soi » vers les origines d’une parole, côté philosophie et côté psychanalyse n’est donc pas le même.

Lacoue-Labarthe élabore cette remontée dans le texte « Écho du sujet »14 – nous y sommes – à partir déjà du travail d’un psychanalyste, Theodor Reik, sur la part de ce qu’il appelle la « mélodie lancinante » du sujet dans le travail de la cure. Lacoue cherche à mettre en lumière un lien entre autobiographie et musicalité. Il décrit notamment à partir de la lecture lacanienne de l’Œdipe, comment celui-là remontant le fil de ses réminiscences pour se trouver, se retrouve pris dans un double bind identificatoire où se produit d’un même effet appropriation et désappropriation de lui-même ; sur le mode d’un battement, assez proche de ce que Lacan décrit d’ailleurs dans la dialectique de séparation et d’aliénation ; sauf que Lacan y fait peser de toute sa portée la question du réel, alors que justement Lacoue à cet endroit se démarque : dans le battement, entre la figuration imaginaire et l’existence symbolique, Lacoue ne mettra pas le réel, même s’il en garde, dit-il, le motif de l’impossible. Il pense cela en terme de battement, de rythme, un sorte de préinscription première et continuelle de l’être dans un battement infini.

Mais notons que quelque chose d’un « mourir » particulier comme condition du sujet a été introduit des deux côtés, ce que Baas interroge ici comme « la dimension létale » de l’émergence subjective, pourrait-on dire.

Il ne s’agit pas là bien sûr d’une mort réelle. Baas le dit à un autre moment, côté psychanalyse, il s’agit de la castration, ou dans le Séminaire XI, de l’aphanisis ; du côté de Lacoue-Labarthe, il s’agirait de quelque chose d’un battement premier, constitutif et indépassable, de l’ordre d’une « désistance ».

Mais Lacan et Lacoue travaillent cela comme une question de mort à différents endroits – et la clinique à ce titre témoigne de ceci que bien souvent le névrosé craint la castration comme la mort – : l’entre-deux-morts dans le Séminaire VII, je n’en prends que la référence finale : Lacan décrit alors, après avoir longuement travaillé et commenté le sort d’Antigone, ce qu’il appelle une « topologie du tragique », il faudrait dire du héros tragique ; de l’homme du commun au héros, il formule deux modes de positionnements éthiques à partir de deux rapports entre le désir et la mort. Il met alors en lumière cette « double limite » qui se joue entre une mort réelle risquée, et la mort préférée du héros tragique, le me phunai d’Œdipe (« Plutôt ne pas être ! ») : chez l’homme du commun cette double limite est voilée, refoulée, et c’est là que se produit le Surmoi, une haine de Dieu retournée en culpabilité ; le héros tragique, lui, se porte au franchissement de ceci qui le dessaisit absolument de lui-même et l’efface aux yeux du monde, là où de vouloir se trouver, il désire et produit l’effacement de soi-même et étrangement cet effacement de soi se double d’une subsistance. C’est cela qui frappe dans ces exemples : le rapport à la vérité ou à la loi signifiante, produit la destitution subjective, mais quelque chose d’un vivre subsiste, d’un vivre non inscrit, déjeté de l’histoire, une sorte de mort-vivance aux confins du désir.

Ainsi, Lacan décrit deux rapports à la mort : une mort réelle risquée, qui renvoie le sujet à une compromission dans la conservation de soi ; et une mort préférée c’est-à-dire un désir de mort, entre, en quelque sorte, un « tout pour ne pas mourir » et un « préférer la mort ». Ici je dis « désir », pour souligner une ambiguïté qui sera remarquée par Baas en 4ème partie, à propos du Séminaire XI, mais qui est déjà une question dans le Séminaire VII : ce « préférer la mort » qui se pense en lien à la visée de la Chose et à la jouissance, semble qualifier tantôt quelque chose de la pulsion de mort, tantôt quelque chose du désir, comme désir pur. Toute la complexité de ce qui est mis à jour dans ce travail se situe peut-être là, on le verra : à cet interface souvent ignoré entre une problématique du désir, produit du symbolique, du manque, d’une perte produisant le sujet du désir, où la répétition est celle du symptôme ; et de la pulsion, où la répétition n’est pas celle d’une coupure, mais d’une continuité de retournement, là où l’insatisfaction satisfait, à l’infini, et dont on ne peut se défaire. Tout en sachant que l’économie du désir et de la pulsion sont nécessairement liées et déduites l’une de l’autre théoriquement et que s’il est plus évident que le désir procède de l’ordre symbolique et de la loi de la castration, la pulsion n’est pas sans relever déjà et procéder elle-même du signifiant : elle n’est pas le réel pur, mais quelque chose du réel qui revient, confronte, déjoue, met la loi symbolique en échec ; car, si l’on dit que l’insatisfaction satisfait, invalidant la limite logique du principe de contradiction, qu’est-ce qui du symbolique peut encore faire limite à cet endroit ? J’y reviendrai en deuxième partie.

En tous les cas, s’expose ici le retournement de cet entre-deux-morts : au sens le plus classique, c’est du moins ce autour de quoi la plupart des humains semblent organiser leur vie, la mort réelle assure une éternité, quelques fois un nouveau sens symbolique, à l’image des écrits qui restent, de la sépulture, de l’oraison funèbre. Et les formulations sont nombreuses

chez Lacan pour montrer le rapport entre la mort et le signifiant, meurtre de la Chose, ou Saint Esprit parfois. Alors qu’ici, les héros tragiques entrent dans une zone d’effacement du symbolique, hors de l’histoire, quelque chose ne tient plus, s’efface, alors que quelque chose d’un vivre qui préférerait mourir, au début en tout cas, continue, comme pour exposer quelque chose de la vérité de la loi de la castration. Les formes en sont bien différentes, mais les personnages de mythes et de légendes évoqués ici, de cette mort-vivance présenteront tous ce paradoxe. Ici une forme de mort symbolique révèle ce fond de vivre, dont elle peut se délier, révélant à quoi s’expose celui qui dénie l’ordre symbolique, où le mourir et le vivre semblent se confondre.

Cette double limite, on la retrouve d’une certaine manière dans la partie consacrée au motif hégélien de la lutte de pur prestige.

La question du désir apparaît chez Hegel dans le cadre de son élaboration de la conscience de soi ; il s’agit de rendre compte du processus au travail pour passer d’une vie animale, à une vie humaine. Ce processus s’articule comme une problématique du désir. Chez l’animal, besoin et désir sont superposés, voire confondus, dans un rapport immédiat à l’objet, qu’il appelle le sentiment de soi. Pour que puisse advenir quelque chose comme une conscience de soi, il faut que l’animal en question désire quelque chose qui ne soit pas naturel. Or, dans le contexte naturel posé par Hegel, la seule chose qui échappe à cette objectivité naturelle, c’est le désir lui-même : le désir est une réalité présente, mais il est présence d’une absence – L’élaboration de la conscience de soi se fonde sur un rapport du désir au désir. De ce fait, s’il y a conflit entre deux désirs, le combat n’a pas prioritairement pour enjeu l’objet lui-même, mais l’affirmation du désir, et pour cela les combattants s’engagent dans une lutte à mort.

En s’engageant dans cette lutte, ils estiment chacun que son désir a plus de valeur que celui de l’autre, et que le désir a plus de valeur que la simple conservation de soi. Le combat dans ce contexte, est exposition à la mort : celui qui recule devant le néant de la mort, est perdant, et le rapport entre le maître et l’esclave se détermine ainsi : devient le maître, celui qui aura affirmé son désir au risque de la mort. Il possède alors tout pouvoir sur l’autre, que, bien loin de tuer, il épargne, en tant qu’il représente la reconnaissance de sa place de maître à lui.

Ce n’est pas là la dernière phase de la dialectique hégélienne à ce propos, et l’esclave gagnera une forme de domination par la question du travail et du savoir.

Mais l’important pour nous ici, c’est le motif de la mort, comme arbitre ; motif qui amène Hegel à cette formulation situant la mort comme « Maître absolu ».

Baas relève la critique lacanienne pointant l’ignorance du présupposé à la lutte de prestige : le grand arbitre n’est peut-être pas la mort réelle. Car des deux côtés finalement, quelque chose précède, et présuppose l’affrontement à la mort : pour que la lutte de prestige organise la reconnaissance de la domination du maître, il faut à la fois que le maître ne meurt pas dans ce combat, et qu’il épargne l’esclave. Lacan décèle ici le pacte symbolique ignoré qui précède et d’une certaine manière ordonne la convention de cette lutte, et donc comment le symbolique est prioritaire et organise le rapport imaginaire de la lutte. Alors Lacan pose la question ainsi en substance, le meurtre est-il véritablement le maître absolu, c’est-à-dire qu’il dévoile le leurre dans l’enjeu réel de la lutte qui ne serait là encore que la mort biologique – si l’on poursuit d’ailleurs dans cette logique on retombe sur la question de la conservation de soi.

La question de la double limite persiste donc ici : celle de la mort non-biologique, et qu’il saisit dans cette phrase : « il s’agit encore de savoir de quelle mort, celle que porte la vie, ou celle qui porte la vie », en écho direct à une formulation hégélienne15. Mais alors que Hegel porte la différence sur la question de la vie (celle qui peut ou non affronter la mort), Lacan ouvre une question sur la mort et introduit une différence productrice véritablement d’un autre sens : il y a la mort que porte la vie qui correspondrait à la mort biologique, et la mort qui porte la vie, et il insiste plus loin, la mort « qui soutient l’existence » libérant ainsi à nouveau ce même motif, d’une mort-vive.

Cette critique, elle se rapproche encore de la critique ouverte par Bataille16 et commentée par Derrida dans un texte en hommage à Bataille17 et dans Écriture de la différence18, point de départ de la troisième partie de l’ouvrage de Baas : Derrida jouant de la métaphore bancaire, entre ce maître qui « épargne » un vaincu qui lui assure la reconnaissance, la spéculation et l’investissement sur la négativité propre à la dialectique hégélienne, montre ce qui reste là « en réserve » chez Hegel, quelque chose qui sous couvert d’une négativité calculée et contrôlée, s’épargne une expérience plus radicale de la négativité, celle dont s’institue la « souveraineté » élaborée par Bataille et reprise ici par Derrida : quelque chose de l’expérience de la mort n’a pas été ici traversé, le présupposé du sens n’a pas été questionné ni franchi. Et cela, on peut désormais le formuler précisément après la lecture de cette partie : la dialectique produit une spéculation sur le sens de la mort pensée ici comme négativité, elle suppose la confrontation et le dépassement par le travail du négatif, mais il ne s’agit pas là d’une négativité depuis un hors sens, depuis un dehors, ce point 19 d’où la mort se rencontre comme impossible et franchissement, on n’est pas sorti ici de ce que Baas appelle alors « l’économie du sens ». Car cette « souveraineté »20 chez Bataille, se gagnerait alors de la traversée, d’un au-delà de « l’économie » du sens, franchissement qui s’élabore et s’opère chez Derrida et chez Lacan, conclut Baas, comme un rapport à l’écriture. Ne peut-elle pas prolonger ou suppléer un peu le sujet vacillant ?

C’est exactement à ce même niveau enfin, que s’ouvre la question chez Lacoue- Labarthe, dernière référence ici à cette seconde mort, ce qu’il appelle aussi la « traversée de la mort », la katabasis d’Ulysse, dans l’expérience poétique et littéraire, ce que Baas poursuit donc dans cet ouvrage sous le motif d’une « dimension létale ».

Certes, Lacoue ne se situe pas dans une perspective tragique – ni comique, d’ailleurs, comme le fait aussi Lacan avec le motif de la chute – car sa visée ici n’est pas éthique, même s’il considère bien là semble-t-il une forme de courage, tout au moins une forme d’aventure, dont l’issue est incertaine. La métaphore de la mer insiste ici, me semble-t-il, pour dire cette aventure, tout autant d’ailleurs qu’elle insiste et travaille l’expérience littéraire en général (Rimbaud, Pessoa, Melville, Conrad..)

On retrouve là en effet la question d’un littoral/littéral, la frontière du sens, et le chant des sirènes. Il y a la houle intérieure, singulière et solitaire, qui pousse à s’avancer là, à s’aventurer sur ce sol instable et gorgé de mondes et de monstres étranges. L’homme est toléré sur la mer, il semble qu’il peut l’emprunter, s’y plaire et s’y servir, mais la mer reste arbitraire et imprenable, et de sa masse immense et grevée sur un espace-temps planétaire, elle peut d’un frémissement infime soudainement l’engloutir.

N’est-ce pas une belle manière de décrire le fait de « lalangue », celle que Lacan dégage d’un lapsus plus ou moins contrôlé dans le séminaire donné à Sainte-Anne en 1971 « Le savoir du psychanalyste » et qui est reprise dans l’ouvrage de Baas, non seulement comme point de coïncidence avec la question de Lacoue concernant la ‘Phrase’ originaire, mais aussi au cœur de cette différenciation qu’il éclaire ici entre le champ du désir et le champ de la pulsion. Lalangue, ce legs non choisi, en dépôt du fond des temps, elle n’est ni instituée, ni capitonnée d’un nom du père, imposant ces extractions sonores au sujet, sans que jamais véritablement il puisse s’en emparer ni les faire sienne. Pas de divinité de lalangue, ni prophétie, ni tables de la loi, ni forcément de sujet, seulement des sédiments-signifiants qui remontent d’un autre âge, tout chargé de l’intonation maternelle et qui quelques fois trouvent une « voix » pour se dire. Baas montre ici comment finalement elle se retrouve à l’origine, lalangue, en place du sujet, le « Moi, la Vérité, je parle ». N’est-ce pas toute la force du poète de pouvoir lui donner de la voix ?

La force d’un Joyce, par exemple, force de l’écrivain, souvent considéré par Lacan sur le mode d’un savoir-faire entre art et artisanat, qui sait en jouer et se tailler là un nom d’artiste de suppléance et déjouer l’institution phallique défaillante. Il semble bien pourtant à le lire, que quelques fois la vague d’une certaine jouissance reprenne le dessus. Quelques fois en effet, on ne sait plus qui a la main, ni qui se joue de qui, entre lalangue et lui ; mais c’est peut-être la liberté de ce domaine où il peut exister, la fiction ou le champ littéraire, qui lui permet de s’y laisser prendre, dériver, dépasser même, et aussi parfois en revenir ?

Comment le poète en général se tient-il là et comment s’y porte-t-il ? Pour ne pas être emporté tout à fait par la force de la langue qui disperse, projette, dupe, se contorsionne sans cesse ; mais plutôt se mourir quelque part, pour donner soudain de la voix à la vérité qui parle ? Alors nous saisit cet étrange événement où ce que ce poète allait puiser au fond de l’unique et de l’intime de son être, s’exprime tout à coup et résonne comme la voix de la condition humaine.

Une autre question pour la clinique serait celle-ci : comment en revient-il, et comment en revient-on, de certaines rencontres du réel, notamment du réel de la structure ? Car Œdipe et Antigone sont morts-vivants mais pas tout à fait morts, de quoi serait fait pour eux un retour ? Ulysse en ce sens, représente la difficulté d’un retour ; n’est-ce pas là une question pour la clinique ?

Il reste que le seul homme – quelques fois une femme maquillée en homme d’ailleurs, qui semble de cette mer sauvage s’être fait l’hôte privilégié, est le pirate, celui dont le nom, Baas le souligne, signifie étymologiquement tout à la fois traverser, franchir, expérience, et périr, et qui navigue inéluctablement, dans un dedans-dehors particulier, aux marges de la loi.

Mais reprenons le fil : si Lacoue et Lacan n’ont pas ici la même visée, ni finalement le même objet, pour parler de ce « mourir », les paramètres principaux en sont pourtant similaires : celui du franchissement, et celui du retournement – qui ressort me semble-t-il d’une logique de réversion propre au lieu de l’impossible et qui fonde la logique fantasmatique, j’y reviendrai –. Tout d’abord le franchissement de ceci que le sens n’est qu’une illusion, un voile, une croyance, une compromission, le confort d’une vie sans perte et sans une estocade qui libérerait l’abîme ; celui d’un franchissement qui produit très étrangement à la fois la disparition et la persistance d’un survivre sans sujet : que ce soit Antigone, Œdipe ou le poète de Lacoue. À vouloir la vérité, elle parle, et ce qu’elle signifie peut-être c’est que le sujet n’était qu’un signifiant ; en tant que tel il peut être désisté, au bout de son désir de la Chose, pour lui, il n’y avait que l’impossible.

Mais, on l’a vu ce n’est pas ce versant justement, le versant du désir, de la perte et de l’ordre symbolique qui est ici à l’honneur. Non, justement, et même s’ils sont intrinsèquement liés, c’est le versant pulsionnel qui sera éclairé à partir de l’émergence de cette figure de la mort-vivance infernale d’un être a-sujet-ti, qui ne peut pas mourir. Zizek élucidant véritablement ce motif, donne l’exemple enfin de ses héros wagnériens, prisonniers d’une errance mort-vivante dont ils ne peuvent s’extraire.

2. Désir et pulsion : entre satisfaction ratée et insatisfaction réussie

Dans la dernière partie de l’ouvrage, la question de la pulsion de mort, prise comme prototype de la pulsion et du rapport entre désir et pulsion devient l’objet central, à partir de la lecture originale qu’en fait Zizek21.

Pour resituer la problématique, Baas commence par un parcours de la théorisation de la pulsion chez Freud et chez Lacan, ses temps et ses points pivots – par exemple la référence à la perversion – mais aussi d’un côté comme de l’autre, ses indéterminations et difficultés significatives.

Une forme d’indétermination, disons de double détermination, est là d’emblée chez Freud, dès la première élaboration de la pulsion de mort dans l’ « Au-delà du principe de plaisir » : elle est d’abord pensée à partir de la question de la contrainte de répétition traumatique, puis rapportée au principe du nirvana, comme principe organique du vivant, qui serait la tendance à revenir à l’état antérieur, tendance à l’annulation de toutes les tensions. Une oscillation entre répétition et annulation des tensions donc. La pulsion de mort, rattachée au principe de Nirvana, mettrait donc en échec le principe de constance (maintien du plus bas niveau de tension), garant, lui, de la conservation de soi, à l’origine de la pulsion de conservation.

Dans une deuxième lecture, Malaise dans la civilisation, la pulsion de mort est rattachée à une pulsion d’agression, de destruction et entre dans la perspective d’un dualisme pulsionnel, plus connu, qui sera critiqué ici par Zizek et par Baas.

Si Freud, comme à son habitude, ne cache là ni doutes ni questionnements, il ne va pas jusqu’à reconnaître ni élaborer des motifs pourtant a priori paradoxaux : celui de la répétition d’abord, rattachée à la pulsion de mort, alors que de prime abord, et dit naïvement, la répétition semble plutôt être un ‘signe de vie’. Ici apparaît l’ambiguïté propre au motif de larépétition, ce en quoi, de ce fait, il prendra sa place en interface entre les mouvements contradictoires co-existants entre le désir et la pulsion. Puis celui du rapport entre un principe de plaisir pensé comme constance d’un niveau bas de tension, donc d’une certaine manière du côté de la vie, puisqu’il supporterait un principe de conservation de soi, et pensé comme principe de Nirvana, au sens d’une annulation de toute tension : quelque chose se dessine là d’une problématique des rapports entre survie, sexualité et mort, qui se retrouve au cœur de la question pulsionnelle chez Lacan.

La lecture sur ce point de l’article de Balestrière cité en introduction, montre qu’un double motif était déjà là entre annulation et constance, ‘à l’origine’ de la théorie freudienne dès l’ Esquisse d’une psychologie scientifique, autour d’une problématique de l’inertie : le principe de plaisir pensé indépendamment du principe de réalité – ce qui reste théorique – est d’abord pensé comme principe d’inertie. La dimension létale consiste en ceci que sous la pression d’une excitation interne (plus tard la pulsion), le système cherche à décharger sa tension et le principe de plaisir produit l’hallucination de l’objet ; il se décharge alors pour un leurre et ne produit pas l’opération qui lui permet la survie. Là encore il faut noter une oscillation chez Freud, qui semble tantôt penser l’hallucination du côté du Nirvana, tantôt du côté d’une insatisfaction douloureuse. On saisit bien en tous les cas, le motif de cette boucle hallucinatoire quasi onaniste contradictoire avec la survie : Lacan y verra dans le Séminaire VII, une « inadéquation radicale » première de l’appareil psychique avec la survie. C’est donc bien ici d’un premier état (théorique), de jouissance, synonyme à la fois de vivre et de mourir, que s’extirpe pour l’être humain et par l’investissement de l’Autre qui donne un sens à son réel, la possibilité de la reconnaissance progressive de son être au monde. Quelque chose sera relevé chez Zizek, autour d’une trace de l’Hilflosigkeit, source d’un attachement premier non séparé, qui correspond pour lui à une exposition originaire à l’énigme du manque de l’Autre.

À partir du moment où Freud introduit la question du processus secondaire, donc de ce qui deviendra plus tard dans sa théorie, les jugements d’attribution et d’existence et le refoulement, le principe de plaisir est évoqué comme principe de constance, comme maintien d’un niveau assez bas, voire le plus bas des tensions ; introduisant une ambiguïté entre nirvana et homéostasie. Or que se passe-t-il du processus primaire au secondaire ? De fait, la question du refoulement, encore posée en d’autres termes dans l’Esquisse : l’action du Moi qui contient la décharge pour que puisse se mettre en œuvre la question du jugement de réalité, rencontrer, se confronter à la réalité et à l’autre, avec notamment la question du

Complexe du Nebenmensch, opération d’où « restera » le das Ding. Je le dis très vite ici pour souligner ceci : le das Ding a à la fois l’effet d’une perte, puisqu’il sera remisé comme objet perdu de la jouissance ; mais aussi d’un trop, inassimilable, d’un surplus. Ce qui nous renvoie ici à ce sur quoi aboutira Zizek ici dans son élaboration du rapport entre sujet du désir et sujet,

« acéphale », de la pulsion : d’un côté le manque constitutif, de l’autre un surplus, un excès constitutif22 . D’un côté l’effet de parole, d’ek-sistence unique au langage, de l’autre une quantité de jouissance donc d’un réel, qui se produit dans un autre rapport au langage, dont aucun sujet ne peut advenir, auquel il faudrait peut-être rattacher la question de lalangue.

Zizek ici reprend cette différenciation entre néant et basse tension et montre, en passant là par les propos de Lacan sur le principe de Nirvana, qu’il faudrait de fait distinguer radicalement pulsion de mort et principe de Nirvana : la pulsion de mort se situe du côté du maintien de la tension la plus basse et de la constance, elle maintient en dernier recours le psychisme dans une « vitalité irréductible ». Ici apparaît la subversion de la question pulsionnelle : la conservation de soi est liée non pas à un minimum, mais à l’excès de jouissance de l’être premier de l’humain, qui fera retour et persisterait comme un trop fondamental, qui se joue comme pulsion, pulsation ; la question clinique serait alors : si ce trop procède toujours encore de la logique signifiante – car le désir et la pulsion procèdent tous deux de la logique signifiante – quelque chose de l’opération symbolique est en reste, et de la loi de la castration fait défaut ; mais de la même manière, s’il s’agit là du registre du réel, ce surplus n’est pas une production du corps que l’on peut atteindre bien évidemment, par une opération réelle ; c’est là le cœur du lieu de la pulsion : comment rejouer ou déjouer la motion pulsionnelle restante, s’il en est une bien sûr, qui déborde la reprise symptomatique, de la symbolisation (refoulement) ou non symbolisation (forclusion), par l’analyse, par le transfert ? Cette quantité ne serait-elle pas représentée comme formation de l’inconscient ?

Chez Lacan, s’il y a une indétermination, elle n’est pas la même, et il s’agirait plutôt d’une difficulté à saisir ses formulations sur le nouage annoncé entre répétition, mort, et réel sexuel, notamment de tout ce qu’il élabore autour du mythe de la lamelle.

Baas indexe sa relecture de la question de la pulsion de mort chez Lacan à deux Séminaires, le Livre VII, l’Éthique de la psychanalyse et le Livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse ; il ne tient pas compte précise-t-il des suites de la théorie lacanienne des pulsions notamment de la question de la borroméisation de la pulsion.

Dans le Séminaire VII, la question de la pulsion de mort est rattachée au motif de la destruction, dit « destrudo », comme doublure de la libido. Mais c’est dans ce Séminaire aussi, nous l’avons vu, qu’il dégage le motif de la seconde mort ou de ‘l’entre-deux-morts’. Mais, nous l’avons dit déjà, il se réfère plutôt au désir à ce moment-là. Disons que dans le Séminaire VII, il semblerait que la question de la pulsion soit prise et comprise dans l’élaboration générale de la jouissance et des rapports à das Ding, à la Chose. Comme le désir. Dans le séminaire sur l’Éthique de la psychanalyse, il est sans doute logique que la problématique centrale qui organise ici la conceptualisation du désir et de la pulsion, soit celle de la loi, et des rapports de la Chose et de la Loi ; notamment autour du motif pervers sadien.

Ce n’est pas le cas dans le Séminaire XI. Autre temps de son travail, autre contexte. Le Séminaire XI suit ce que Lacan appelle son « excommunication » de l’IPA, de fait il franchit le pas d’une refondation en son nom de la psychanalyse – c’est-à-dire de sa lecture et de sa rencontre avec la découverte freudienne – et cela correspond à un dépassement du primat du symbolique, pour s’avancer plus avant aux limites du symbolique, dans l’appréhension, la modélisation d’un savoir sur le réel envisagé désormais comme impossible. Dans ce contexte, la pulsion sera cette fois liée à la répétition, un des quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, c’est-à-dire qu’elle sera pensée plutôt comme pulsation que comme poussée, dans le cadre d’une théorisation de l’inconscient comme structure de béance, et abordée comme un « montage », théorique aussi. Tout est là peut-être dans cette phrase, même si elle est difficile :

« La pulsion est précisément ce montage par quoi la sexualité participe à la vie psychique, d’une façon qui doit se conformer à la structure de béance qui est celle de l’inconscient »23.

Ici c’est cette coïncidence entre le psychisme et le corps qui fonde la pulsion, où la libido, le corps désirant représenté psychiquement – par le traitement neuronal de la perception interne – s’étaye sur les orifices du corps réel et biologique, fonctionnel, là où les orifices sont mis en jeu d’emblée du sujet à l’Autre entre besoin, demande et désir (les fameux se faire bouloter, etc.. de Lacan dans le Séminaire X ) au-delà du besoin naturel lié à la survie organique ; pulsion qui contourne un objet chu de cette rencontre, l’objet a.

À partir de là Lacan dessine le tracé de la boucle pulsionnelle qui contourne l’objet. Cette boucle sera reprise par Zizek, et pensée comme boucle perpétuelle, ce qui fera la différence ici, c’est peut-être ceci : Lacan parle certes de la libido comme lamelle, immortelle et continue, et quand il travaille la question de la pulsion il aboutit au motif d’une « satisfaction paradoxale » de la pulsion, mais il semble qu’il pense toujours cela en terme de ratage, ce qui d’une certaine manière introduit la question d’un écart, d’une différence, d’une insatisfaction ; or Zizek s’attache au motif pulsionnel à partir du motif de retournement en son contraire qui fonde la forme du déni pervers, où c’est l’insatisfaction même qui constitue la satisfaction, et donc non pas à partir d’un ratage mais d’une réussite : la possibilité des contraires, invalide d’un certain point de vue, la prise de la loi symbolique sur le réel.

Zizek reprend ces questions et commence par faire travailler une logique de différenciation entre le désir pensé sur le plan de l’hystérie, et la pulsion sur le plan de la perversion : pour le redire vite, dans le cadre de sa réflexion à cet endroit, le désir est pensé comme hystérique et la pulsion comme perverse. Même si cela est hypothétique, car la pulsion est bien impliquée dans le procès névrotique, à ce titre on attendrait par exemple une réflexion sur le refoulement, cette logique permet de faire apparaître ici une problématique inédite de la pulsion, restée en creux chez Lacan et mise ici au premier plan par Zizek et Baas.

Ce qui est intéressant tout d’abord c’est la différenciation de leur mouvement :

- Le désir est porté par le manque de la Chose ; il vise la jouissance et rencontre du manque, il est donc sans cesse insatisfait et relancé, il passe, infiniment sur le mode métonymique d’un objet empirique à l’autre y cherchant la Chose. Comme le saisit Baas d’un trait cité en introduction « Le désir ne renonce pas à réussir ».

- La pulsion est fixation à un objet, objet a ; toujours le même, pas de variable ici, ce qui nous inviterait peut-être à reprendre la question freudienne du représentant de la pulsion. Mais elle ne le rate pas, passant d’un objet à un autre, elle le contourne sans cesse ; la différence de taille est que c’est là atteindre son but : elle se satisfait de s’insatisfaire en tournant indéfiniment autour de l’objet ; Zizek dira alors : « elle transforme l’échec en triomphe »24. La satisfaction de la pulsion est donc justement son insatisfaction, et le mouvement pulsionnel semble-t-il illimité, ou seulement par la mort réelle. Cela évoque une problématique de la perversion. C’est-à-dire que sur un plan la continuité est assurée, alors que la loi symbolique comme limite semble désamorcée, dans la perversion déniée c’est-à- dire qu’elle peut ne pas être reconnue véritablement, et donc ne pas opérer sur le réel. Comment cela se traduit-il hors perversion ? D’un point de vue plus métaphorique, cela évoque me semble-t-il, terme insistant ici, la figure de l’Enfer, d’un processus infernal, de ne pouvoir mourir, pâtir par là où la loi a été transgressée. Plus réellement et crûment, on retrouve ici le motif de la torture, comme corps qui ne meurt pas livré indéfiniment à la jouissance illimitée de l’Autre, où c’est bien d’un vivre du corps qui ne peut pas décider de mourir dont on souffre là de façon infernale, dont il s’agit, poussé au bout de l’enfer de la division subjective. Baas convoque ici d’autres figures, qui font plus référence là, non pas à un pâtir absolu de la jouissance de l’Autre, mais plutôt à ce qui se joue là de cette persistance, dans une forme de clivage, moins radical et plus proche de ce que dira Zizek sur le motif pulsionnel comme attachement à l’énigme de l’Autre, plus précisément qu’à sa jouissance : il évoque la question du démoniaque, à rattacher à la pulsion ; il évoque aussi la figure du désespoir chez Kierkegaard, introduisant une nuance importante et dans un autre registre structural : celui qui voudrait être César, ce n’est pas de ne pas être César dont il souffre, c’est de demeurer soi-même – d’une certaine manière de continuer à vivre – en n’étant pas César. Une autre forme donc de ce rapport à un persister à vivre dont on ne peut se défaire. « La pulsion ne renonce pas à échouer »

Ainsi, la pulsion fait contre mouvement au désir, et la conception, même la logique de la pulsion de mort se trouve renversée : elle devient la persistance infernale d’un vivre dont on ne peut se défaire ; un excès, un surplus produit par la logique signifiante ; et là où le désir se supporte de viser sans l’atteindre la jouissance, la pulsion se supporte d’être le point où l’on ne peut s’en défaire, s’en séparer, et j’ajouterai, au plus basique, là où la pulsion s’étaye sur lecorps fonctionnel et justement le motif de l’urgence du vivre ; je pense ici à l’anorexie, la boulimie, les addictions peut-être, aux symptômes qui engagent la question de la survie et du besoin. À un endroit en tout cas, où il est difficile d’aller opérer avec un signifiant qui fasse incise, différence, loi ; tant, dans l’anorexie par exemple, quelque chose serait séparé ou clivé, entre la continuation de la parole sur certaines scènes du social par exemple, mais qui n’engage pas le sujet (lalangue ?) et défile aux oreilles de l’Autre, et la persistance de l’indifférence pulsionnelle illimitée, déliée du besoin, continuant son œuvre, effaçant le corps au regard de l’Autre – n’y a-t-il pas là une question entre ce qu’il ‘veut bien’ entendre et ce qu’il ‘doit bien’ voir ? – deux statuts d’un Que me veut-il ? dont Zizek fait la source du motif pulsionnel, je vais y venir. Je retiendrai seulement ceci : quelque chose ici de la dynamique pulsionnelle semble s’être séparé de l’opération désirante, mais aussi de son étayage sur le corps fonctionnel, si bien que le manque réel lui-même ne fait plus limite, et c’est peut-être le manque réel qui est ici dénié.

Le motif pulsionnel serait donc lié à la question de cet excès du vivre ; or cet excès, nous l’avons dit, procède toujours déjà de la logique signifiante, il se constitue donc dans un rapport à l’Autre, et Baas pointe la manière originale dont Zizek relie la question de l’attachement premier indifférencié du nourrisson et de son désarroi quand il se sent pris comme objet du désir de l’autre, à l’énigme structurelle du manque de l’Autre : cela se constitue pour lui comme un attachement passionnel originaire et il remarque que si le nourrisson, certes, n’existe pas hors de cet attachement, c’est cette non-existence virtuelle qui fait son être propre, et Baas le formule ainsi : « être attaché à l’Autre, c’est être ce rien que l’on serait, si l’on y était pas attaché »25 ; forme d’une existence négative, de ce rien qui est tout de même d’être rien, c’est cela qui chute, la Chose, ‘là où c’était’, et qui sera exposition à la « tache obscure » de l’énigme de l’Autre : logique absolument isomorphe avec la logique de constitution du sujet présentée dans le Séminaire XI, et qui permet d’insérer la logique du mouvement pulsionnel décrite par Zizek, dans la logique structurelle définit par Lacan à ce moment-là des séminaires VII, et XI, entre le mythe de la lamelle et la dialectique de l’aliénation et de la séparation26, donc dans le procès de constitution subjective : la pulsion se rattacherait à un en-deçà du fantasme, qui serait ce que Lacan appelle la « tâche obscure », celle à quoi renvoie la question du Che Vuoi, « Que me veut-il ? » (qui suis-je en tant qu’objet pour l’Autre ?). À sa place entre le besoin et la demande, la pulsion serait exposition à ce qui reste d’une tache obscure dans l’Autre, qui est refoulée, produit le fantasme, mais semble-t-il, quelque chose d’un en-deçà, de la trace de cette exposition serait toujours actif comme une pulsation, un pousse à jouir indestructiblement lié pourrait-on dire, à l’ombilic même du sujet.

Un dernier élément ici qui vient ouvrir une nouvelle perspective mais aussi éventuellement, produire une boucle logique en point d’orgue : quand il explicite la nature ineffaçable de cette « tache obscure », Baas pointe un élément de taille ici me semble-t-il : si la jouissance est certes cet impossible, c’est comme cela qu’elle est le plus souvent évoquée ou travaillée, elle est aussi nécessaire. C’est bien sans doute ce qui rattache la question de la pulsion à la vie dans ce travail : elle représente un contre-mouvement par rapport au désir, qui émerge de s’en défendre, et dans la subjectivation, et pourtant elle est nécessaire au vivre.

L’impossible et le nécessaire sont deux modes du ‘carré modal’27, et seront travaillés en tant que tels par Lacan : entre ce qui ne peut pas être, et ce qui ne peut pas ne pas être ; ce qui ne cesse de s’écrire et qui ne cesse pas de ne pas s’écrire. Lacan reprendra ces motifs, pour penser une logique causale de la vérité, de l’ek-sistence et de la destinée. À cet endroit il aura une approche particulière du statut logique du néant, en rapport à l’idée d’un vide qui n’est pas rien, et de l’inexistence, qui pourrait peut-être éclairer encore différemment cette destinée pulsionnelle infernale.

Entre ‘ce qui ne cesse pas de s’écrire et ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire’, est une autre manière, pour finir, d’évoquer ce paradoxe de la répétition, de mort et de vie, lovée au cœur et support à l’interface, de ce rapport impossible et nécessaire entre le désir et la pulsion.

- En référence à la préface de l’ouvrage par Jean-Luc Nancy.

- B. Baas, L’écho de l’immémorial, Lacoue-Lacan, Hermann Editeurs, Paris, 2016, p. 152.

- J. Lacan, « Subversion du sujet et dialectique du désir », in Les Ecrits, Paris, Seuil, 1966.

- B. Baas, op.cit. p. 30.

- Texte cité note n° 3.

- La métaphysique présuppose, plus ou moins consciemment, que l’exhaustion du réel par le symbolique est possible, c’est- à-dire que la vérité peut se dire et se déterminer tout entière et que l’on peut produire le savoir absolu, et donc que quelque part le réel a un sens, pour et par l’être humain ; si l’on pense que l’ensemble du réel peut s’articuler entièrement dans le concept, alors il existe une correspondance entre le mot et la chose, entre la raison humaine et le réel. Le travail du négatif tel que Hegel le conçoit, ne met pas en jeu les limites et conditions du sens et même du symbolique lui-même, par un dehors, là où il y a une hétérogénéité radicale entre le réel et le symbolique, le mot et la chose.

- Expression devenue classique, mais qui a été introduite par Kojève dans sa célèbre « Introduction à la lecture de Hegel » (cours suivi par Lacan), et désignant la « lutte pour la reconnaissance » chez Hegel, qui fonde la dialectique du maître et de l’esclave.

- B. Baas, p. 92.

- À ce propos, voir l’article de G. Pommier, Le sujet de l’hallucination, in Cahiers de psychologie clinique, De Boeck, 2003, n° 21.

- L. Balestrière, Freud et la question des origines, 3ème édition, Bruxelles, De Boeck Supérieur, « Oxalis », 2008.

- S. Freud, Esquisse d’une psychologie scientifique, 1895.

- J.L. Nancy et Ph. Lacoue-Labarthe, Titre de la lettre, une lecture de Lacan, 1973. Baas revient ici sur la référence, compliment « mitigé », de Lacan à ce texte dans le Séminaire XX, Encore. Cf. Baas, p. 21, et sur la raison sur le fond de ce compliment en demi-teinte, ou précisément d’un compliment exceptant la dernière partie du texte évoqué. Cf ici p. 35-36.

- Lacoue-Labarthe, comme l’explique Baas, parle d’un sujet qui désiste ; c’est Derrida qui parlera de « Désistance » dans un essai du même nom consacré à Lacoue-Labarthe : Désistance, in Psyché, Invention de l’autre II, Paris, Galilée, 1987 – cité par Baas, p. 19.

- Cité par Baas p. 15 : Lacoue-Labarthe, L’écho du sujet, in Le Sujet de la philosophie, Paris, Aubier-Flammarion, 1979.

- « Ce n’est pas cette vie qui recule d’horreur devant la mort et se préserve de la pure destruction, mais la vie qui porte la mort, et se maintient dans la mort même, qui est la vie de l’esprit ».

- Notamment Bataille, Hegel, la mort et le sacrifice, Deucalion 5, Études hégéliennes, éd. de la Baconnière, Neufchâtel, 1955 – cité par Baas p. 97.

- Cf . n° de l’Arc consacré à Bataille, 1967.

- J. Derrida, « De l’économie restreinte à l’économie générale : un hégélianisme sans réserve », in L’écriture et la différence, Paris, Seuil, 1967 – cité par Baas, p. 97.

- Cf. réf 17 consacrée à Bataille.

- Cette étude de Baas se construit à partir de deux lectures : celle de la reprise et du déplacement de Bataille par rapport au motif de la dialectique hégélienne (voir note 16) et celle de Derrida à partir de cette lecture de Bataille (voir note 17).Le concept de souveraineté chez Bataille est d’abord connu comme concept de la subjectivité attaché à une pratique de l’écriture, dans laquelle l’écriture de l’érotisme joue un rôle déterminant. La souveraineté est alors comprise comme le statut impossible du sujet qui, faisant l’épreuve de sa propre finitude et limitation, les dépasse par une expérience de la mort ‘sans réserve’, impréparable. À travers cette expérience – dont la dépense (de richesses ou de soi-même) est la modalité pratique – le sujet passe de la « conscience malheureuse », motif hégélien, à la souveraineté. Le sujet retrouve là un domaine de l’être antérieur à lui-même, dont il s’est arraché et contre lequel il s’est construit. Sur le plan de la connaissance, le sujet éclaté de la souveraineté fait l’épreuve de la fusion du sujet et de l’objet, et son savoir se résorbe dans un non-savoir, raison d’être et finalité ignorée du savoir. On retrouve là la citation de départ de Lacan, reprise en introduction ; et on notera que tout l’essai de Baas relève le travail de Derrida à partir du « en/sans réserve » de Bataille : certainement une référence implicite de Lacan à Bataille.

- La logique de Zizek et de Baas est très précise, notamment dans leur lecture de Lacan, je ne pourrai ici qu’en présenter certains traits ou conclusions qui de ce fait paraîtront peut-être péremptoires ; il faudra se reporter au texte pour suivre la démonstration.

- Cela évoque, me semble-t-il, la problématique de recouvrement de deux manques dans la dialectique de l’aliénation et de la séparation, que l’on peut formellement rapprocher de la morphologie singulière de l’appareil psychique tel que J.M. Jadin la décrit dans sa lecture de l’Esquisse d’une psychologie scientifique, où se joue là aussi le recouvrement de deux trous, un trou de mémoire, et trou de conscience, là aussi au lieu de la causalité subjective, et qui correspond à deux motifs du trou, trou de symbolique (coupure signifiante), et trou de réel (quantité inassimilable), qui je pense pourrait se réfléchir ici dans une tension et les effets de ratage et rencontre entre trou-matisme et trop-matisme originaire. Car on trouve chez Lacan, tel que l’explicite Ph. Julien, une forme tardive de la conception de l’imaginaire, qui ferait comme un troisième trou, donnant consistance à cet impossible, et qu’il introduit à la réflexion à partir de la figure kantienne repris par Lacan autrement, du doigt de gant retourné. C’est là peut-être qu’il y aurait quelque chose à rattacher concernant une « lalangue », non séparée, et qui colle à la peau. Mais ce serait l’objet d’un autre travail.

- J. Lacan, Séminaire XI, p. 160 – Baas, op. cit., p. 135.

- S. Zizek, Le Parallaxe, Paris, Fayard 2008, p. 185 – cité par Baas, p. 149.

- Baas, Op. cit., p. 150.

- La réflexion de Zizek s’insère tout à fait dans les termes, dans la logique aliénation-séparation de Lacan dont je rappelle succinctement les éléments : le sujet émerge et se fonde d’une division. En tant qu’il n’apparaît que représenté par un signifiant, le sujet apparaît au champ de l’Autre (qui doit être une chaîne mobile, trouée); mais l’être n’est pas présenté tout entier par le signifiant, il est re-présenté, c’est-à-dire qu’il émerge au signifiant de perdre une part de réelle dans la représentation, Lacan dira ici ce n’est pas anodin de vivant, part non symbolisable, éprouvée comme une perte d’une part de lui-même. Il disparaît de ‘là où il était’, de son antécédence, qui n’est qu’une antécédence logique, puisque concrètement, il n’a pas été pour lui-même avant qu’il puisse advenir au signifiant. L’aliénation désigne cette opération constitutive. La séparation justement, se jouera dans les failles de l’Autre, des failles perceptibles dans la chaîne signifiante (s’il en est une), dans les interstices de la chaîne signifiantes (les « inter-dits » de l’Autre), là où l’Autre, la mère par exemple, désire ailleurs, ou à côté, là où il se trompe, trompe, là où quelque chose est possible de l’intervalle S1-S2. Quelque chose sera supposée là comme le manque de l’Autre : « il me dit cela mais que me veut-il ? ». Par cette question le sujet croit pouvoir saisir quelque chose de son propre désir, qui va se constituer donc en rapport à un désir supposé de l’Autre. Lacan pense ici cette opération comme recouvrement de deux manques, un manque réel et un manque symbolique : le sujet perçoit le manque dans l’Autre, c’est un manque symbolique de l’ordre du signifiant ; face à ce manque, le sujet tente de répondre par son manque réel, « peut-il me perdre » – c’est-à-dire qu’il tente de répondre au manque symbolique par le manque vécu comme antécédent ce qu’il a supposément perdu. C’est là que se situe le retournement moëbien : la part de réel, le Ding, qui est vécu comme perdu, devient ce qui manque à l’Autre, l’objet du désir de l’Autre voire de la demande de l’Autre, c’est là le mouvement et la formation du fantasme ; tout cela se produit donc dans une forme de méprise constitutive, où le sujet ne pourra atteindre quelque chose de son désir, qu’en se posant d’abord comme ce qui manque à l’Autre, et en s’en séparant (refoulement).

- Nécessaire, contingent, possible, impossible.