Intervention de Daniel Humann lors de la Formation APERTURA « Modifications des troubles psychiques » qui a eu lieu le 7 juin 2017.

Trois éléments de contexte

Depuis la fin de son enseignement à Sainte-Anne en 1963, qui rassemblait alors principalement des psychanalystes, Lacan tient son séminaire à l’École Normale Supérieure devant un public élargi et universitaire. Les années 1968-1969 constituent un nouveau tournant car il se voit contraint de quitter la salle Dussane suite à l’intervention du Directeur Flacelière. En réaction, son auditoire (J. Kristeva, A. Fouque, P. Sollers notamment) occupe le bureau de ce dernier, avant d’être délogé. Lacan parlera par la suite dans l’enceinte de la Faculté de Droit rue St-Jacques.

Les années qui précèdent et le temps même de ce séminaire sont imprégnés par le structuralisme et les débats qu’il suscite. Dans une « époque théoriciste1 », après de larges développements tenant compte de ce champ de recherches, Lacan se serait servi des théories logiques pour éviter une « psychologisation » de la psychanalyse considérée comme science humaine. Nourrie par de nombreux emprunts, l’approche lacanienne se distingue cependant de celle de certains de ses élèves qui tient du « logicisme » et de la « suture2 ». Pour Lacan la science échoue à formaliser et à cerner entièrement le sujet.

Le séminaire D’un Autre à l’autre3 est aussi marqué par la conférence de Michel Foucault, à laquelle Lacan assiste le 22 février 1969. Elle porte sur la question de l’auteur et distingue, à côté de l’auteur littéraire, ceux qui fondent une discursivité et ceux qui sont à l’origine d’une scientificité. La discursivité implique des transformations et des

- Elisabeth Roudinesco, Histoire de la psychanalyse en France – Jacques Lacan, Paris, Le Livre de Poche, 2009, p. 1075.

- Ibid., p. 1895. Pour E. Roudinesco, il existe à partir de 1965 une théorisation propre à Jacques-Alain Miller qui fait référence à un sujet suturé à la chaîne signifiante.

- Jacques Lacan, Le Séminaire livre XVI (1968-1969), D’un Autre à l’autre, Paris, Le Seuil, 2006.

développements hétérogènes tandis que la scientificité se rapporte toujours à des coordonnées premières. Lacan entend dans l’exposé foucaldien une confirmation de son « retour à Freud » qu’il ne se prive pas d’accentuer. Mais on sait aussi l’influence qu’aura cette intervention sur ses théories futures et en particulier sur l’écriture des quatre discours4 dès le début du séminaire suivant : L’Envers de la psychanalyse5.

Introduction du plus-de-jouir, implications structurales et techniques

Une phrase est écrite au tableau lors de la première séance :

« L’essence de la théorie psychanalytique est un discours sans parole6. »

L’objectif de l’année est de définir ce discours. Lacan commence par le situer par rapport au structuralisme. S’il ne réfute pas une « pratique de la structure7 » il s’en distingue et insiste sur la cause du discours : « Ma pensée n’est pas réglable à mon gré […]. Elle est réglée. […]. Dans le discours, je n’ai pas à suivre sa règle mais à trouver sa cause8 ». Pour lui le courant structuraliste est « la prise au sérieux du savoir comme cause, cause dans la pensée9 […] » avec un horizon « délirant10 ». Du côté de la psychanalyse, les choses seraient différentes : « une règle de pensée qui a à s’assurer de la non-pensée comme ce qui peut être sa cause, voilà ce à quoi nous sommes confrontés avec la notion de l’inconscient11 ».

Il s’agit ensuite de considérer la théorie analytique elle-même, et de travailler l’opérateur qu’est l’objet a. Lacan use pour cela d’une comparaison avec le discours de Marx. Pour le psychanalyste l’originalité de l’œuvre de ce dernier réside dans l’affirmation du travail comme étant « […] acheté, qu’il y ait un marché du travail12 ». Lacan évoque alors la plus-value, fonction « inaugurale » chez Marx. Ce concept désigne une production, qu’on obtient de la différence entre la valeur de la marchandise et celle du travail. Il retrouve également dans cette théorie ce qui était déjà esquissé selon lui chez Hegel, une renonciation

- Jean Allouch, « Quatre leçons proposées par Foucault à l’analyse », www.jeanallouch.com, 2014.

- Jacques Lacan, Le Séminaire, livre XVII (1969-1970), L’envers de la Psychanalyse, Paris, Le Seuil, 1991.

- Jacques Lacan, Le Séminaire, Livre XVI (1968-1969), D’un Autre à l’autre, Paris, Le Seuil, 2006, p. 11.

- Ibid., p. 13.

- Ibid.

- Ibid., p. 14.

- « Le structuralisme c’est la logique partout, et même au niveau du désir. Dieu sait qu’il y a plus d’une façon d’interroger le désir ». Ibid., p. 75.

- Ibid., p. 13.

- Ibid., p. 17.

à la jouissance : elle concerne l’ouvrier mais aussi le capitaliste qui la réinvestit13. Pour Lacan le discours analytique articule renonciation à la jouissance et ce qu’il nomme alors « plus-de- jouir14 ». La renonciation est pour lui « un effet du discours lui-même », et le plus-de- jouir relève de l’énonciation15. On peut se demander quels sont les liens entre cette nouvelle création et l’objet a. Selon lui la première donne sa place au second, « le plus-de-jouir est ce qui permet d’isoler la fonction de l’objet a16 ».

Partant de l’énonciation, Lacan aborde l’analyse, qui par une règle instaure un discours. De cette façon nous dit-il la cure dispense l’analysant de soutenir son dire. Le sujet est-il pour autant absent ? Non, il est bel et bien là, « représenté » par le psychanalyste « pour le maintenir tout le temps qu’il ne peut se retrouver quant à la cause de son discours17 ». Lacan reprend alors sa propre formule exprimant que le sujet est ce qui est représenté par un signifiant pour un autre signifiant. Il associe cette représentation à l’écart entre le sujet de la valeur d’échange et celui de la valeur d’usage chez Marx, qui correspond à une perte. Dans le déroulement de l’analyse « non identique désormais à lui-même, le sujet ne jouit plus. Quelque chose est perdu qui s’appelle le plus-de-jouir18 ».

Dans la suite du séminaire Lacan articule le plus-de-jouir et l’objet a avec ses élaborations concernant le signifiant. Il entend ainsi démontrer que la jouissance n’est pas informe, qu’elle a une « portée structurale19 ». Pour cela il va mobiliser la théorie des ensembles et un paradoxe qui s’y découvre, le paradoxe de Russel (1872-1970). Ce dernier implique de considérer l’ensemble de tous les ensembles n’appartenant pas à eux-mêmes, et de poser la question : cet ensemble appartient-il à lui-même ? Plusieurs versions existent, comme celle du catalogue de tous les catalogues qui ne se contiennent pas eux-mêmes ou du barbier qui rase tous les hommes d’une ville qui ne se rasent pas eux-mêmes. Lacan débute sa démonstration en utilisant la notion de paire ordonnée.

Un ensemble « c » est une paire s’il comporte deux éléments, (a) et (b) par exemple, qui sont distincts, c’est-à-dire a ≠ b. On le note {a, b}

Étant donné deux ensembles (a) et (b) l’écriture {{a}, {a, b}} est une paire ordonnée20

- Christian Hoffmann et Adnan Houbballah, « XVI D’un Autre à l’autre », dans Lacaniana, Les séminaires de Jacques Lacan, t. 2, Paris, Fayard, 2005, p.192.

- Jacques Lacan, op. cit., p. 17 et 18.

- Ibid. et p. 18.

- Ibid., p. 19.

- Ibid., p. 20.

- Ibid., p. 21.

- Ibid., p. 45.

- Et non {{a], {b]}. La notion d’ordre implique que (a, b) ≠ (b, a). Or selon l’axiome d’extensionalité si deux ensembles ont les mêmes éléments alors ils sont égaux et {{a}, {b}} = {{b}, {a}}. Si l’on considère la paire ordonnée {{a}, {a, b}}, on a bien l’inégalité nécessaire : {{a}, {a, b}} ≠ {{b}, {b, a}}.

{a} correspondant à un ensemble ;

{a,b} renvoyant à la relation du premier ensemble à un second21.

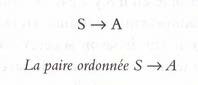

Lacan, partant du fait qu’ « un signifiant ne représente le sujet que pour un autre signifiant22 », superpose à cette paire la relation entre un signifiant S et « un autre signifiant », A.

Il écrit :

Mais A correspond également à « l’altérité de l’Autre » et au « trésor des signifiants23 », il vient donc accrocher, « épingler » la relation précédente.

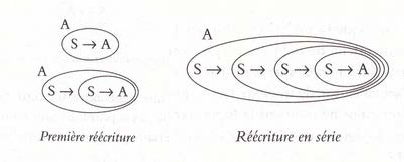

Ce qu’il note :

Or Lacan suppose ainsi que le A qui est le signifiant du rapport entre deux signifiants (le A qui « désigne l’ensemble ») est lui-même un de ces deux signifiants (le A « figurant dans la paire ordonnée24 »).

On peut alors préciser ce qui précède :

- Marc Darmon, Essais sur la topologie lacanienne, Paris, Editions de l’Association Lacanienne Internationale, 2004, p. 336.

- Jacques Lacan, op. cit., p. 57.

- Ibid.

- Jacques Lacan, op. cit., p. 58.

A s’avère insaisissable, étant intérieur et extérieur à la fois. On retrouve ici la notion de refoulement originaire. Cette écriture permet de distinguer deux propriétés.

D’abord elle implique que dans le signifiant considéré comme un ensemble, quelque chose échappe. En effet si l’on considère la formule A(S→A), la parenthèse épinglée par A peut se développer sans cesse, qu’on observe A qui la compose et qui recule à droite ou bien du S qui se décale toujours vers la gauche. Lacan distingue ici le procédé de la

« métonymie25 ».

Une des versions du paradoxe de Russel était la tentative d’établir « le catalogue de tous les catalogues qui ne se contiennent pas eux-mêmes ». Cet aspect de l’écriture de Lacan figure un catalogue virtuel qui ne se contiendrait pas lui-même car A dans la paire échappe. Mais de fait la première partie de la proposition n’est pas vérifiée : on ne pourra dresser la liste de tous les catalogues.

La seconde propriété est inhérente à la première. Comme quelque chose dans le signifiant échappe irrémédiablement, il ne peut être totalisé. Dans le cas contraire, la tentative de totalisation implique qu’il y aura toujours un A tentant en vain d’épingler un ensemble insaisissable et impossible car composé du A lui-même. Dans le paradoxe de Russel, en voulant rassembler tous les catalogues on est forcé de faire tenir dans un unique catalogue ce catalogue lui-même, ce qui invalide la deuxième partie de la proposition (« le catalogue de tous les catalogues qui ne se contiennent pas eux-mêmes »).

Finalement, on ne peut approcher définitivement ce que contient A mais seulement son propre signifiant. Il y a une faille dans le savoir. L’Autre, là où est « appendue la possibilité du sujet […] est lui-même un lieu troué26 ». L’objet a « correspond » à ce trou, et la structure ainsi mise en évidence s’articule avec le plus-de-jouir, c’est-à-dire une renonciation et une production.

Comment concevoir le sujet à partir de ces élaborations ? Comme les signifiants de l’Autre qui le représentent, il se répète à l’infini et résiste à toute « fixation ». Lacan le caractérise ainsi par son exclusion du « savoir absolu27 ». Corrélativement c’est la place du sujet supposé savoir qui cesserait de prédominer au cours de la cure.

En tant que réitéré dans sa représentation par un signifiant pour un autre, le sujet implique une série d’écarts. Lacan avait déjà mentionné, en mobilisant Marx, que le sujet n’était alors plus identique à lui-même. On mesure par là tout ce qui le sépare du sujet psychologique.

Comme l’Autre, le sujet n’est pas « consistant28 ». Ce qui rend problématique et questionne une éventuelle identification : « ne peut se situer ce signifiant dont un sujet se satisfasse au dernier terme pour s’y identifier, comme identique au défaut même du discours29 […] ».

Qu’est-ce que le sujet dans le discours analytique ? Lacan le rapproche de la faille existant dans l’ensemble des signifiants. Ce qu’il exprime à l’échelle de la production de son enseignement : le sujet est ce qui échappe à la formalisation arithmétique et logique. Sur le versant de la technique analytique, cette faille, celle du désir, ne va pas de soi. Elle implique un processus, elle est creusée. Le sujet dans le discours analytique se situe « au niveau de l’énonciation » comme le plus-de-jouir. Dans sa diachronie il implique de ce fait une série de pertes de jouissance30.

L’Autre, le savoir et le sexuel : la notion de jouissance

Lacan noue donc la possibilité du sujet à des effets de perte de jouissance. Ce lien, qui éclaire les enjeux de l’analyse, l’amène à d’autres développements. En particulier concernant le savoir et la jouissance, cette dernière n’étant plus uniquement envisagée comme chute. Au fil des séances, Lacan réaffirme la place de l’interdit, incidence du symbolique sur le réel. Cet effet s’appréhende par ce qui manque au savoir : le signifiant sexuel31. Il n’est pas apte à représenter le sujet auprès d’autres signifiants mais désigne ce qui est forclos. C’est la deuxième approche de la jouissance dans ce séminaire. Elle est l’élément hors système et pourtant son horizon fondamental.

L’agencement en question est celui de l’Autre, précédemment formalisé. D’un point de vue plus général, Lacan affirme que la psychanalyse n’est pas un savoir sur le sexuel32. Ce dont il s’agit c’est précisément de l’exclusion du sexuel. Mais alors comment expliquer l’existence d’un corps érogène, dès les premiers instants de la vie ? Qu’en est-il de la sexualité infantile décrite par Freud ?

Lacan répond en distinguant un tenant-lieu du sexuel : la dynamique pulsionnelle et l’objet a, à mi-chemin entre logique et topologie. C’est de cette façon qu’on peut envisager la castration. Sous son aspect logique en effet, elle peut être définie comme un « je ne sais pas33 » quant à la « jouissance de l’Autre ». Topologiquement, elle implique l’Autre comme lieu « évacué » de la jouissance34, troué par l’objet a.

Ces développements conduisent Lacan à des précisions concernant deux entités cliniques : la névrose et la perversion. Dans ce dernier contexte, il s’agirait d’une tentative de boucher, de combler le trou dans l’Autre, à l’endroit de l’objet du désir et du signifiant manquant. Via le scénario qu’il répète le pervers veille à la « jouissance de l’Autre35 » comme l’exhibitionniste qui par ce qu’il montre organise une quête du regard. Lacan parlera aussi de

« jouissance pour l’Autre36 » et d’une sorte de dépendance à cet égard. En témoigne le masochiste, un être dépossédé de la parole visant à l’avènement de la voix de l’Autre.

La problématique est différente dans la névrose. Dans ce cadre, l’Autre est marqué par la castration et la jouissance n’est pas directement localisable, elle est « nulle part37 ». Son désir constitue une énigme, et le voisinage de la jouissance, du fait des « impasses » à sa propre loi38 est une source d’angoisse pour le sujet. Ce dernier peut mettre en place certains dispositifs pour y parer comme Hans. Au-delà de ce cas qui n’est qu’un point de départ pour Lacan, il indique qu’il s’agit de dénicher dans le symptôme névrotique une relation singulière à la jouissance. Il distingue hystérique et obsessionnel. L’hystérique soutient l’horizon sexuel et « promeut à l’infini le point de la jouissance comme absolue39 ». Elle recherche la castration. L’obsessionnel, sous le coup de l’interdit, « traite avec l’Autre40 », et entretient une dette qu’il peut payer par « l’édifice d’un savoir41 ».