Intervention de Jean-Louis Doucet-Carrière à l’ASSERC du 27 janvier 2017. Le thème des conférences 2016-2017 de l’ASSERC est : « Roman familial – Fantasme – Délire »

« Les hommes aiment que la brume se referment sur eux sous la forme du langage. »

P. Quignard

Tout commence par un cri. Ce cri fait signe, signe de vie, au monde qui l’accueille. Le nouveau-né entame une longue période de dépendance aux instances tutélaires qui lui prodiguent les soins. Les cris, les pleurs, les vagissements qu’il émet font signes à l’Autre et celui-ci peut trouver une ou des réponses totalement adaptées aux besoins qui génèrent ces signes. L’Autre nourrit, désaltère, nettoie, apaise, permet le calme du sommeil… Il y a toute une dimension imaginaire qui s’installe et qui perdure tant que les réponses données aux demandes de l’infans sont parfaitement adéquates ; si c’est un cri affamé, le sein peut y répondre parfaitement ; si le pleur traduit l’inconfort d’une déjection, la couche propre va redonner le bien-être perdu. Mais, très rapidement, devant le caractère énigmatique de certains pleurs, de certains cris de l’infans, disons de certaines demandes, les réponses de l’Autre ne viendront plus les satisfaire parfaitement. Un monde où il existait des réponses à tout disparaît brutalement, une zone de densité « opaque1 » vient faire effraction dans ce monde imaginaire, la naissance de cette zone nous la définirons comme l’apparition du réel. Ce réel vient faire traumatisme au sens étymologique de ce mot, c’est-à-dire que le réel c’est là, ce qui fait blessure à l’imaginaire. Mais au monde des signes qui régit l’ordre de la nature, l’être humain rajoute les signifiants qui structurent l’organisme dans l’ordre de la culture. Dès lors le signe adressé est pris par la fonction de la parole de l’Autre qui évolue dans le champ du langage. Cela a une conséquence incommensurable, c’est qu’à l’univocité du signe qui représente une chose pour quelqu’un, se substitue l’équivocité signifiante. C’est-à-dire que ce cri, ce pleur, cette colère du nouveau-né se trouvent captés par des signifiants qui peuvent renvoyer à une multitude de signifiés, ou, si l’on veut, à une multitude de concepts des choses. Cela veut dire que ces réponses maladroites aux demandes énigmatiques de l’infans sont quand même immergées dans la parole de l’Autre, baignées par ses signifiants et vont, de façon plus ou moins adaptée, permettre d’emprisonner du réel dans la chaîne signifiante. C’est ce réel qui va conditionner le mouvement de la chaîne métaphoro-métonymique qui soutient la structure du langage.

Lacan soutenait qu’il faut un minimum d’imaginaire pour symboliser le réel, il faut qu’il y ait eu passage par cet imaginaire2 d’une langue commune à la mère et l’infans, langue de signes parfaitement congruents, pour que la chaîne signifiante dans sa plurivocité vienne prendre en charge ce qui, inéluctablement, n’a pas de vocabulaire dans cette langue primitive imaginaire, et qui s’appelle le réel.

C’est le traumatisme, la blessure générée par l’irruption du réel qui crée le refoulement originaire à l’origine du « ça » freudien à jamais unerkannt, non reconnu. Notons ici que le refoulé originaire, le ça freudien, n’est pas constitué de désirs mais de demandes, cela ne sera pas sans importance dans la suite de notre réflexion. Mais bien entendu, la totalité de cette zone de densité opaque ne peut être recouverte par le champ des signifiants, une partie de cette zone échappe à la symbolisation et constitue le réel proprement dit en tant qu’on peut le définir comme ce qui échappe au symbolique.

Freud, après avoir pensé que ce refoulement originaire était un phénomène massif et unique, soutient3 : « Il peut même se faire, comme nous l’avons vu dans la genèse du fétiche, que le représentant pulsionnel originaire ait été divisé en deux morceaux, dont l’un a subi le refoulement, tandis que le reste, (…), a connu le destin de l’idéalisation. » Cette idéalisation telle qu’avancée par Freud constitue à mon sens, la pérennisation de cet imaginaire primordial évoqué il y a un instant. Elle installe l’Homme dans une position que le poète Lamartine définit parfaitement en écrivant : « L’homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux. » Je dirais que cette « mémoire des cieux » c’est la trame de l’imaginaire. Autrement dit, l’infans baignant dans le langage, va traverser les différentes étapes de son développement, de ses rencontres avec le réel, en gardant par devers lui cette propension à l’imaginaire et à l’idéalisation. On peut ici souligner combien sont intenses les liens du corps et des signifiants de l’Autre. Ces phonèmes, portés par les signifiants perçus par l’infans, accompagnent les premières satisfactions, les premières jouissances liées aux besoins. L’infans se les approprie et les réexprime dans sa lalangue. L’infans va bientôt être appelé à traverser l’épreuve du sevrage, à s’identifier mentalement à l’autre au moment du complexe de l’intrusion et à accepter de rentrer dans l’ordre symbolique au moment du complexe d’Œdipe. Chacun de ces moments confronte à nouveau l’infans, puis l’enfant qu’il est devenu, au réel d’une perte définitive.

Pour traverser ce long et difficile apprentissage, le petit d’homme a besoin d’être accompagné d’un passeur, c’est une des définitions que l’on pourrait donner de l’Autre. L’Autre est le lieu où s’est accumulé le trésor des signifiants et où le sujet en devenir va venir s’approvisionner. Mais dans sa quête incessante de signifiants chez l’Autre, nous l’avons dit, le futur sujet va se trouver brutalement confronté à une non-réponse, à un Autre troué, à un endroit chez cet Autre qui est vide de signifiant. Pour pouvoir en-durer ces pertes successives que nous venons d’évoquer, il faut bien un outillage à ce sujet naissant, outillage qui fait défaut chez l’Autre. Cet outillage c’est ce que Lacan a conceptualisé sous la forme du signifiant du Nom-du-Père. Lacan le définit ainsi : « C’est le signifiant qui dans l’Autre en tant que lieu du signifiant est le signifiant de l’Autre en tant que lieu de la loi4. » Cela veut dire que pour devenir un « animal symbolique » l’infans se doit d’introjecter ce signifiant du Nom-du-Père, c’est grâce à ce signifiant métaphorique du manque dans l’Autre que ses propres signifiants vont pouvoir s’organiser en langage, que les lois du langage vont pouvoir structurer une pensée. Lacan soutient en effet qu’« à l’intérieur du système signifiant, le Nom-du-Père a la fonction de signifier l’ensemble du système signifiant, d’en faire la loi5 ». À défaut d’être introjecté, le signifiant du Nom-du-Père va être rejeté, exclu du système signifiant par le mécanisme de la forclusion. L’accès à la dimension métaphorique du langage sera désormais barré pour ce sujet qui ne pourra faire supporter sa parole que par le seul outil de la métonymie.

Mais ne brûlons pas les étapes et retenons que c’est à partir de ce double destin du refoulé originaire évoqué plus haut que nous pouvons nous attacher à suivre le chemin du désir. Une partie de ce refoulé originaire suivrait donc le chemin vers le préconscient- conscient par le moyen de l’idéalisation.

Ces quelques rappels et réflexions me sont apparus importants à situer en préambule à l’étude du bel argument proposé : « Comment l’individu peut-il se positionner par rapport au réel ? » C’est devenu un lieu commun que de rappeler le mot de Lacan paraphrasant La Rochefoucauld : « Le réel ni la mort ne se peuvent regarder fixement. » Si le réel est assimilable au soleil, il est évident qu’il faut s’équiper de lunettes aux verres bien trempés pour ne pas lui tourner le dos. Pour faire image disons que ces lunettes vont avoir la même structure que celle qui constitue le sujet. C’est-à-dire que selon que nous aurons affaire à une névrose dans ses différentes occurrences cliniques, à une psychose sous tous les aspects qu’elle peut revêtir ou à une perversion, ces lunettes auront chaque fois leur singularité.Nous avons évoqué plus haut les différentes étapes traversées par le petit d’homme durant son immersion dans le monde. Rappelons-les en évoquant les trois complexes familiaux en jeu selon Lacan dans la constitution d’un individu. Ce sont les complexes du sevrage, de l’intrusion et le complexe d’Œdipe. Si ce dernier est rentré dans la vulgate psychologique, il est indispensable de rappeler que les deux premiers (sevrage et intrusion) confrontent tout autant l’individu en devenir au réel de la perte. Perte du sein, perte de l’illusion d’une élection parentale, perte de l’illusion d’une relation non médiée à l’objet d’amour. Ce sont de lourdes pertes qu’essuient l’infans puis l’enfant dans la conquête de leur singularité subjective. Pertes réelles qui sont à l’origine de représentations refoulées et d’affects qui ne peuvent l’être. À chaque étape qui, dans son chemin désirant, va confronter à nouveau le sujet à la dimension du réel de la perte, ces affects vont resurgir, ces représentations vont essayer de franchir la digue du refoulement. Cette digue insubmersible, Freud nous dit qu’elle peut être contournée par la voie de l’idéalisation. Il propose de considérer que certaines représentations inconciliables se fraieraient un chemin vers le préconscient et le conscient. On peut proposer que cette voie de l’idéalisation est dans une dimension imaginaire pure. Cet imaginaire doit en permanence être l’objet de la loi symbolique qui vient rappeler le réel de la castration, le réel de la division du sujet. Celui-ci, chaque fois qu’il doit revivre une séparation et notamment au moment de l’adolescence, doit se « bricoler » une histoire personnelle qui lui permet à la fois d’accepter le réel de la castration et à la fois de maintenir une dimension imaginaire qui ne mettrait pas en péril son orthopédie moïque encore bien fragile. C’est ce à quoi répond, à mon sens, cette histoire complètement incroyable qu’est le roman familial découvert par Freud, où le sujet se remémore dans l’analyse, qu’il a pensé à une époque qu’il n’était pas le fruit de l’union du couple parental. Il s’est inventé des parents beaucoup plus flatteurs pour lui, notamment de par une position sociale beaucoup plus élevée. Ce scénario a un autre très gros avantage, Freud le souligne, c’est que, n’étant pas dans une filiation avec ce couple qui l’élève et l’éduque, il n’est pas soumis à l’interdiction de l’inceste que ce soit avec sa mère ou avec les membres de la fratrie ! Tout est imaginairement possible, mais Freud le souligne bien, les néo-parents que s’est inventé le sujet gardent malgré tout les caractéristiques affectives et les traits de personnalité qu’il chérit tant chez ceux qui lui ont donné son nom. Le roman familial est donc un scénario imaginaire qui, pourrait-on dire, garde les pieds sur terre ! En ce sens, le roman familial permet la libération de l’interdit surmoïque sans pour autant être un mode d’entrée dans une désinhibition maniaque. Il installera pourtant, à mon sens une culpabilité durable mais il préserve de la forclusion de l’imaginaire telle qu’on la rencontre dans la manie. Mais les émergences du réel sont incessantes et les grands moments de mutation subjective comme la puberté n’en sont que des acmés ponctuelles. « Il faut bien regarder la réalité en face », dit-on ! La réalité, certainement, mais, qu’est-ce que la réalité si ce n’est cette production du sujet désirant permise par le fantasme ?

Nous n’avons que deux outils à notre disposition pour affronter le réel : les mots et les images. On sait que Lacan soutient que «… le symbole se manifeste d’abord comme le meurtre de la chose et cette mort constitue dans le sujet l’éternisation de son désir6 ». Cela veut dire que grâce à ce meurtre une distance salutaire est trouvée par rapport au réel, distance à jamais infranchissable dont le signifiant du Nom-du-Père est à la fois le témoin et le garant. Le réel n’est jamais totalement pris en charge par le mot. À ce titre, il nous échappe indéfiniment, « il ne cesse pas de ne pas s’écrire » selon le mot de Lacan. À défaut de pouvoir mettre en mots, nous pouvons tenter de mettre en image, de nous faire des re-présentations du réel, des représentations de choses, traces mnésiques visuelles qui attestent de la rencontre toujours manquée avec le réel. On sait que Freud, dès 1915, a distingué radicalement les représentations inconscientes des représentations préconscientes et conscientes « Nous voyons maintenant, dit Freud, ce que nous pouvons appeler la représentation d’objet consciente se scinder en représentation de mot et représentation de chose. Celle-ci consiste en l’investissement, sinon des images mnésiques directes de chose, du moins en celui des traces mnésiques plus éloignées et qui en dérivent. Nous croyons maintenant tout d’un coup savoir en quoi une représentation consciente se distingue d’une représentation inconsciente. (…) : la représentation consciente comprend la représentation de chose – plus la représentation de mot qui lui appartient – la représentation inconsciente est la représentation de chose seule. Le système Ics contient les investissements de chose des objets, les premiers et véritables investissements d’objets ; le système Pcs apparaît quand cette représentation de chose est surinvestie du fait qu’elle est reliée aux représentations de mots qui lui correspondent… Nous pouvons maintenant énoncer aussi avec précision ce que, dans les névroses de transfert, le refoulement refuse à la représentation écartée : c’est la traduction en mots lesquels doivent rester reliés à l’objet7. »

Freud, on le sait, soutenait qu’un homme était capable d’avouer un meurtre qu’il n’a pas commis mais qu’il n’avouerait jamais son fantasme. Ce rappel des fondamentaux freudiens me paraît nécessaire pour éclairer la place du fantasme dans l’économie subjective. En effet nous pouvons, à mon sens, y trouver en germe les dimensions lacaniennes du réel, du symbolique et de l’imaginaire. S’il y a re-présentation, c’est bien parce que nous n’avons pas accès au réel, nous nous en faisons d’abord des images et ces images doivent s’articuler, s’unir à la symbolique langagière afin qu’un sujet de l’énonciation puisse advenir. Le mathème lacanien S<>a formalise les trois dimensions évoquées il y a un instant en posant que le sujet (S) est divisé par le langage, par la prise dans le signifiant, mais qu’il est poinçonné, noué, stigmatisé par l’objet a en tant qu’objet réel à tout jamais perdu et non spécularisable, issu d’une opération logique de détachement de l’Autre. Cette opération laisse un vide, une béance que « le sujet va tenter d’obturer sa vie durant, par les divers objets a imaginaires que la particularité de son histoire (et notamment sa rencontre avec les signifiants marquants et les objets du fantasme des Autres concrets parentaux) l’aura amené à privilégier8 ».

On comprend donc que si les objets a réels sont limités (regard, voix, sein, fèces) les objets a imaginaires obturateurs du lieu vide, du réel sont en nombre infini. On peut donc en conclure que le fantasme a, dans l’économie subjective une « fonction de nouage (<>) du symbolique (S) de l’imaginaire (a) et du réel (a) (…) ainsi que la double protection. Il protège en effet le sujet, non seulement contre l’horreur du réel mais aussi contre les effets de sa division, conséquence de la castration symbolique ; autrement dit, il le protège contre sa radicale dépendance par rapport aux signifiants9 ». On se souvient que Lacan assurait : « La psychanalyse devrait être la science du langage habité par le sujet. Dans la perspective freudienne, l’homme c’est le sujet pris et torturé par le langage10. » Le fantasme pacifie la relation du sujet au signifiant. Il permet en nouant le sujet au manque-à-être de soutenir le désir inconscient. Pour Lacan : « Le fantasme est le soutien du désir, ce n’est pas l’objet qui est le soutien du désir11. » L’objet du fantasme ne fait que maintenir la dynamique fantasmatique sans assurer la fonction de soutien du désir. Le fantasme est le soutien du désir car il met en image un sujet pris dans les lois de la parole et du langage.

Lacan assure que « Le fantasme est ce qui rend la jouissance apte au désir12 ». Je dirais que pour passer de la jouissance de la lalangue à une langue parlée par tous, il faut se soumettre, se plier aux lois de la parole et du langage. Il faut, pourrait-on dire, passer du réel de la jouissance de la lalangue à la symbolique langagière et pour ce faire, nous n’avons à notre disposition que le registre de l’imaginaire. Le fantasme formalisé comme S<>a le permet. Mais ce que nous venons d’énoncer revient, on le comprend, à assimiler l’accession au désir à la sujétion à la loi.

Dans son Séminaire X, L’angoisse, Lacan amène cette réflexion : « Le désir et la loi sont la même chose en ce sens que leur objet leur est commun. Il ne suffit donc pas de se donner à soi-même le réconfort qu’ils sont, l’un par rapport à l’autre, comme les deux côtés de la muraille, ou comme l’endroit et l’envers. C’est faire trop bon marché de la difficulté… Le mythe de l’Œdipe ne veut pas dire autre chose que ceci – à l’origine, le désir comme désir du père et la loi sont une seule et même chose. Le rapport de la loi au désir est si étroit que seule la fonction de la loi trace le chemin du désir. Le désir, en tant que désir pour la mère, est identique à la fonction de la loi. C’est en tant que la loi l’interdit qu’elle impose de la désirer, car, après tout, la mère n’est pas en soi l’objet le plus désirable. Si tout s’organise autour du désir de la mère, si on doit préférer que la femme soit autre que la mère, qu’est-ce que cela veut dire ? – sinon qu’un commandement s’introduit dans la structure même du désir. Pour tout dire, on désire au commandement. Le mythe de l’Œdipe veut dire que le désir du père est ce qui fait la loi13. » On saisit ici, avec cette assertion de Lacan : « Pour tout dire, on désire au commandement » que ce dernier va lier de façon définitive la Loi du père aux lois de la parole et tracer ainsi le chemin du désir. Cela nous amène immanquablement à considérer que le rapport à ces lois de la parole et du langage n’est pas constant et identique d’un individu à l’autre et que nous pouvons rencontrer des occurrences où ce poinçon sur le sujet divisé par les dimensions du réel et de l’imaginaire n’a pas été apposé. Le fantasme ne peut donc plus s’écrire selon le mathème lacanien S<>a qui repose sur un sujet divisé par les lois du langage. Le vide, le manque-à-être, que la métaphore du signifiant du Nom-du Père permet d’intégrer à la structure vont être rejetés, projetés dans la réalité extérieure et vérifier l’assertion freudienne qui soutient que dans le délire : « Ce qui a été aboli au dedans revient du dehors ». Le manque de signifiant dans l’Autre, le trou dans le symbolique qui en témoigne, non appareillés par le signifiant du Nom-du-Père, impliquent inéluctablement un trou équivalent dans l’imaginaire phallique. Pour Claude Landman : « L’interprétation délirante sera la tentative de pallier ce défaut dans le symbolique et ses conséquences dans l’imaginaire, mais au prix pour le sujet d’avoir à soutenir lui-même, en lieu et place du phallus qui fait défaut, la signification dans son ensemble. L’interprétation est ainsi une métaphore délirante que Lacan résume dans le cas Schreber en ces termes « Faute de pouvoir être le phallus qui manque à la mère, il lui reste la solution d’être la femme qui manque aux hommes », métaphore féminisante inaugurale à partir de laquelle on peut suivre les transformations successives du délire jusqu’à la rédemption finale14. »

Nous avons donc, très rapidement, évoqué différentes modalités qui s’offrent à un individu pour se positionner par rapport au réel. Quelle articulation pouvons-nous faire avec une clinique ?

Séverine aura bientôt 50 ans, je l’ai trouvée un jour dans ma salle d’attente en proie à une crise d’angoisse majeure. À l’âge de 21 ans, elle a fait un premier séjour en Hôpital psychiatrique pour, me rapporte-t-elle, une bouffée délirante aiguë à thématique mystique. Elle a, depuis, refait deux épisodes délirants qui ont justifié une prise en charge en psychiatrie. Maman très jeune d’une fille qui, me dit-elle, lui a été volée par sa belle-famille et qu’elle n’a jamais revue, elle a deux fils d’une deuxième union. Le plus jeune de ses fils est quasiment emprisonné en permanence depuis sa majorité pour des exactions diverses sur un terrain psychopathique manifeste. Elle vit séparée du père de ses fils et vit désormais seule d’une pension d’invalidité après avoir arrêté son métier d’aide-ménagère. Elle ne prend aucun médicament si ce n’est un comprimé de Xanax de temps en temps, c’est-à-dire à peu près une fois par mois. Je la vois depuis quelques années mensuellement. Elle vient pour parler. Et elle parle. Ce jour-là, elle me dit : « Vous êtes un médium ? », je lui fais part de mon étonnement devant ce diagnostic mais elle poursuit : « La dernière fois nous avons parlé de mon enfance et vous m’avez dit « vous étiez un véritable casse-cou » ! ; eh bien depuis je vais chez le kiné tous les jours car j’étais totalement bloquée du cou ! ». Un autre jour elle me déclare : « J’ai jeté à la poubelle tous les savons parfumés que l’on m’avait offerts et après, j’ai eu des problèmes de plomberie dans mon appartement. J’ai pensé « on m’a passé un savon » .» Séverine ne veut pas de médicament autre pour ses angoisses, d’ailleurs elle m’a dit récemment : « J’ai un état de nirvana et de plénitude, je contrôle mes pensées à 100%, aucune pensée ne vient plus de l’inconscient, tout est conscientisé. » Séverine, au contraire de ce que ces éléments cliniques pourraient faire penser, a une vie sociale adaptée au quotidien. Elle est tout à fait à même de satisfaire aux exigences sociales élémentaires. Pourtant Séverine n’obéit pas aux lois de la parole et du langage. Si nous reprenons son histoire de savons parfumés, nous voyons apparaître la métaphore délirante « on m’a passé un savon ». Imaginons qu’un de nos analysants névrosés nous raconte un rêve ayant le même scénario, on peut penser que « on vous a passé un savon » aurait été une interprétation déchaînant la vérité de la castration comme telle. Chez Séverine ce n’est pas du tout le cas, l’inconscient est à ciel ouvert chez elle, son imaginaire vient faire barrage à la distanciation symbolique. Il n’est bien sûr, à mon sens, pas question d’essayer de corriger la perception délirante qu’a Séverine de cet événement. On peut penser que c’est dans l’écoute attentive et étonnée de ses dires que Séverine peut ne pas rester figée, fixée dans cette dimension délirante. Jusqu’au prochain épisode…

Je connais Sylvie, 33 ans, depuis une dizaine d’année. Elle a eu ses premières manifestations dissociatives et paranoïdes vers l’âge de 17 ans après une fugue avec son premier copain qui, quand elle le décrit, paraît avoir eu des symptômes patents de grand automatisme mental. Il interdisait à Sylvie de revoir ses parents et surtout lui disait que jamais elle ne pourrait l’oublier ! Sylvie est bien stabilisée par son traitement et partage son existence ritualisée entre la maison familiale où elle vit avec ses parents et un foyer occupationnel. Mais une à deux fois par an, Sylvie me demande de la voir en urgence car dans la rue les gens la regardent en lui disant qu’elle est la fille de Francis Cabrel ou de Jean- Jacques Goldman. Ce qui lui fait peur, c’est le regard des gens, pour le reste, elle conçoit très bien qu’elle puisse être la fille de ces chanteurs tout en ayant son père à la maison. Les parents de Sylvie sont âgés, je n’ai jamais rencontré son papa, sa mère infirmière psychiatrique à la retraite a une carrure de rugbyman, des cheveux taillés avec une coupe militaire. Malgré l’expérience qu’aurait pu lui apporté son ancienne profession, la maman de Sylvie lui dit « Mais enfin Sylvie tu n’y penses pas, enlève-toi ces idées de la tête ! ». Je perçois dans le regard que porte cette femme sur sa fille une autorité, une dimension pénétrante qui, mais c’est mon ressenti personnel, atteint Sylvie au plus profond de son être, de son être-femme pourrais-je rajouter. Si je ramène cette vignette clinique c’est qu’elle me semble, peut-être, à même d’imager notre problématique. D’abord, j’ai fait le lien avec ce que dit Jean-Richard Freymann dans sa conférence Désir – Angoisse – Délire où dans son passage intitulé : du fantasme au délire, il fait référence au texte de Freud : « Un enfant est battu ». Je reprends cela très rapidement en espérant ne pas le dénaturer ! Vous connaissez tous ce texte majeur de Freud où il repère fréquemment ce fantasme chez ses analysants. Il souligne qu’en dépliant le fantasme, on y trouve « Le père bat un enfant haï par moi. » Comme le précise J.-R. Freymann, l’équivalent délirant de ce fantasme c’est : « tout le monde me bat et je regarde » ; on sait que le deuxième temps du fantasme : « Je suis battue par le père » est toujours refoulé. Le troisième temps « On bat des enfants, je regarde », en clôturant le scénario, dédouane le sujet d’une jouissance masochiste mais y souligne bien la place du regard comme objet a. L’équivalent délirant de ce troisième temps c’est la formule que J.-R. Freymann reprend de Michel Lévy : « Je ne vois que le regard de l’autre qui me frappe. » Chez Sylvie, l’élément le plus angoissant, ce n’est pas cette idée délirante de filiation, elle paraît très bien s’en accommoder. C’est le regard des gens qui véhiculent ce message. Je dirais, pour nous référer aux éléments théoriques avancés plus haut, que le regard comme objet a n’est plus, dans cette occurrence, dans la dimension du réel comme impossible, mais devient un objet spécularisable, ou pour le dire autrement, il devient un objet réel qui authentifie une vraie trouvaille pour la psychotique qu’est Sylvie. C’est cela, à mon sens, que l’on peut mettre en lien avec ce que Lacan amène dans le Séminaire X où il affirme que l’angoisse apparaît quand le manque manque. Ma propre appréciation du regard sur Sylvie porté par sa mère vient soit témoigner de ce regard « parlé » qui ne laisse aucune issue à une position subjective de par son accent totalitaire, soit il est déjà chez moi une interprétation de la souffrance de Sylvie comme résultante de l’absence de métaphore paternelle. Cette mère n’est pas désirante (Erastès), elle n’a pas présenté à Sylvie son père comme étant un être désirable (Eroménos).

Je crois que l’on peut, grâce à cette vignette clinique, faire un lien avec ce que nous avons évoqué plus haut de la découverte freudienne du Roman familial. Pour Sylvie, la vie n’est pas un roman. Sa cellule familiale (dans toute l’acception du mot cellule) l’a privée de la possibilité de romancer sa vie, d’idéaliser ce couple parental en l’élevant à la hauteur de personnages rêvés. Pas de roman familial car pas de refoulement possible en présence d’une mère non castrée. Le réel de la castration maternelle, abolie au dedans, revient du dehors sous la forme d’une idée de filiation délirante. Sylvie se pense (se panse ?) fille de chanteur à succès, Francis Cabrel ou Jean-Jacques Goldman. Quand je demande à Sylvie le titre d’une chanson d’un de ses « nouveaux pères », elle me répond sans hésitation « Elle a fait un bébé toute seule !» Sylvie reste sourde à la dimension signifiante des titres de chansons de ces « pères délirés ». Elle a totalement ritualisé sa vie, seule façon, avec ses poussées délirantes, de se protéger du regard néantisant de l’Autre non barré. Sylvie fait du régime car elle a beaucoup grossi du fait d’une gourmandise notable. Sa mère l’accompagne à son dernier rendez-vous et me lance : « Vous avez remarqué que j’ai perdu 15kg ? C’est que moi au régime, je m’y tiens ! »Tout cela n’est, bien entendu, pas de bonne augure pour faire sortir Sylvie de sa cellule et de sa cellulite ! Je ne suis jamais arrivé à éloigner un tant soit peu Sylvie de ses parents, le foyer occupationnel où elle va tous les jours pouvait la garder du lundi au vendredi mais « Sylvie a refusé » m’a dit sa mère… Une autre fois peut-être ! Pour Sylvie, nous venons de le voir, le roman familial peut se vivre dans la réalité mais ne peut pas s’écrire dans l’inconscient.

Chez certains sujets, tout différemment, vont apparaître au cours du travail analytique, des signifiants qui évoquent l’écriture de ce roman. « Donner joie à des mots qui n’ont pas eu de rente, tant leur pauvreté était quotidienne ; bienvenu soit cet arbitraire. » Cet aphorisme du poète René Char m’évoque le travail analytique dans la mesure où celui-ci permet de révéler, en suivant la rampe du signifiant comme le conseille Lacan, le lien avec le représentant de chose refoulé. Il faut faire appel à l’étymologie pour savoir que le mot roman qui vient du latin populaire romacium formé à partir de l’adverbe latin romanice qui signifie « en langue romaine vulgaire », c’est-à-dire parlée par la population des pays conquis (Gaule, Espagne…), par opposition au latin proprement dit. D’après son étymologie, ce mot désigne donc une œuvre en langage populaire. Le roman familial est donc écrit dans la langue populaire, celle des sujets de l’inconscient, sujets conquis et divisés par le langage. Je dirais, pour faire image, que dans le respect de l’association libre, nous voyons apparaître par la grâce du signifiant, ce que l’on pourrait appeler des mouvements de révolte du sujet qui visent à se réapproprier la noblesse de leur langue. Pour faire court, il s’agit pour le sujet de passer du roman à un latin plus légitime, plus académique, plus raffiné ! C’est ce qui transparaît à mon sens, lorsque sont amenés en séances des rêves nocturnes ou parfois éveillés qui mettent un protagoniste dans une position avantageuse quel qu’en soit le domaine et où il triomphe d’une adversité redoutable et redoutée où tout au moins lorsque sa position sociale dans le scénario ne l’assujettit pas de la même façon que tout un chacun à la loi, c’est-à-dire qu’il est à la fois reconnu comme socius et reconnu comme Un.

Chantal est en analyse avec moi depuis plusieurs années. Elle a une fonction de chef de service dans une institution. Son père, avec qui elle avait une relation privilégiée, est mort d’alcoolisme lorsqu’elle avait 11 ans, sa mère est connue comme déficiente intellectuelle et soignée pour une psychose maniaco-dépressive. Chantal est la deuxième d’une fratrie de six. Deux de ses frères et une sœur sont déficients intellectuels, une autre sœur est alcoolique. Seuls Chantal et un de ses frères ont une intégration sociale satisfaisante. L’enfance de Chantal est marquée par une maltraitance qui a justifié un placement en famille d’accueil lorsqu’elle a eu 13 ans. Élève vive et intelligente, elle a été fortement soutenue par le directeur de son école qui lui a permis de ne pas être déscolarisée. Ce sont les rapports pervers qu’avait envers elle son chef d’établissement (Ch. R.) qui l’ont conduit sur mon divan. Chantal me ramène ce rêve : « Je revois Ch. R. et sa maîtresse qui reviennent des Landes où ils ont eu deux enfants, un garçon et une fille. En fait ils les ont volés à une femme qui les a conçus avec quelqu’un d’autre. J’ai accès à la carte de SS du garçon et je vois qu’il est né en 1971 ce qui n’est pas possible car la scène se passe aujourd’hui et il s’agit d’un tout petit enfant dans le rêve. » Chantal associe : « Mon jeune frère est né en 1971. Je me souviens avoir vu ma mère enceinte de lui et d’avoir réalisé à ce moment là que j’étais bien l’enfant moi aussi de mes deux parents, jusque-là j’étais persuadée qu’il y avait eu une erreur quand ils étaient venus me chercher à la maternité et que mes vrais parents n’étaient pas ceux-là ! »… « Et les Landes, que viennent-elles faire là-dedans ? En Verlan on entend « de l’an »… « Je suis née le premier janvier !!! » Je rapporte ce rêve, avec l’accord de mon analysante, mais je n’en cite que les éléments qui m’ont paru imager certains points importants que nous avons évoqués. Le roman familial est bien remémoré par Chantal, c’est le gros ventre de sa mère qui l’a ramenée à la réalité de sa filiation. « J’ai compris tout d’un coup que, moi aussi, j’avais été dans ce ventre. » Retour au réel de la sexualité parentale et retour à la carence des imagos parentaux. Mais Chantal est née le jour de l’an, elle est née le Un janvier ce qui l’a faite malgré tout, à jamais, Une !

Je vais essayer désormais, après ces réflexions théorico-cliniques, de resserrer mon propos autour de ce bel argument que nous a proposé J.-R. Freymann. Nous avons abordé le roman familial comme une idéalisation des origines du sujet désirant qui lui permet, car l’écriture de ce roman est assujettie aux lois du langage, de se projeter dans un au-delà de la demande de l’Autre et de la demande à l’Autre. Je rappelle ce que dit Jacques Lacan : « Le désir se produit dans l’au-delà de la demande, de ce qu’en articulant la vie du sujet à ses conditions, elle y émonde le besoin, mais aussi il se creuse dans son en-deçà, en ce que, demande inconditionnelle de la présence et de l’absence, elle évoque le manque à être sous les trois figures du rien qui fait le fond de la demande d’amour, de la haine qui va à nier l’être de l’autre et de l’indicible de ce qui s’ignore dans cette requête15. » Je dirais que le roman familial véhicule à son insu l’identité du désir et de la loi et de ce fait affranchit le sujet de toute demande et de tout besoin. Le roman familial n’est pas du côté de la sublimation qui, elle, permet à la pulsion d’atteindre son but sans passer par le refoulement. Le roman familial me paraît permettre de supporter la déception inhérente à la reconnaissance de la castration de l’Autre grâce à l’identification au trait unaire, l’idéal du moi qui résulte de cette identification va pouvoir protéger la dynamique du moi-idéal. Voilà, à mon sens, ce que soutient le roman familial : une pérennisation du moi-idéal imaginaire sous-tenu par la figure symbolique de l’idéal du moi. Le roman familial est un témoin du désir du sujet, c’est, nous l’avons dit, le fantasme qui en est le soutien. Le mathème S<>a implique un sujet divisé par les lois de la parole et du langage, il suppose un sujet blessé par l’éclat d’une jouissance perdue qui l’installe pour toujours dans le manque-à-être, il produit l’histoire du sujet du désir inconscient. La Loi qui structure le fantasme, trace le chemin du désir. Méta-phorein, porter ailleurs, porter au-delà ; les lois de la parole et du langage portent le sujet désirant au-delà de l’exactitude du signe, elles le contraignent à refouler la vérité car, on le sait, la vérité tient au réel. Si ces lois ne sont pas là pour diviser le sujet, alors, comme chez Séverine, la métaphore devient délirante, le mot vient se coller à la chose et la chaîne signifiante ne laisse plus de place pour que le sujet y soit représenté entre chaque maillon. Cette métaphore délirante, peut-elle être remise en question par la parole et le langage ? Autrement dit, existe-t-il une alternative à la prise en charge psychiatrique d’une métaphore délirante ?

Ivana, 43 ans, est née en Biélorussie, fille d’un magistrat haut placé, elle a fait des études de rhumatologie sur place puis, avec son mari, chirurgien viscéral, elle est venue en France. Son diplôme n’étant pas reconnu, elle a repassé l’internat en France, a été chef de clinique dans un grand CHU. Elle est praticien hospitalier dans un Centre Hospitalier Régional. Connaissant un autre praticien hospitalier de ce CHR, celui-ci m’a demandé de la voir car elle ne souhaitait pas consulter un praticien dans la ville où elle exerce. Ivana est l’objet d’une mise à pied de la part du directeur du CH. Depuis de longs mois, en effet, son comportement devient insupportable pour ses collègues et pour tout le personnel. Elle est cassante, agressive, injuste. Elle soutient que tout le monde lui en veut, accuse ses collègues dont elle se méfie en permanence de la harceler, y compris sexuellement. Son mari confirme que c’est la même chose à la maison, assure que le couple est au bord de la rupture car lui- même est soupçonné d’infidélité en permanence. Tout cela n’a aucune conséquence sur l’activité professionnelle d’Ivana dont les compétences sont unanimement reconnues. Le confrère l’a mise en arrêt maladie afin de la protéger des foudres de l’administration. Ivana est effectivement dans une certitude délirante de harcèlement, tout fait signe chez elle pour alimenter ses convictions. « Quand avez-vous commencé à ressentir ce harcèlement ? – En 2013, j’ai été nommée chef de service, on m’a quasiment obligé, moi je ne voulais pas ! À partir de ce moment-là, j’ai bien senti que l’attitude de mes collègues et du personnel commençait à changer, je me suis sentie de plus en plus seule et cette attitude envers moi n’a fait que s’aggraver progressivement pour finir par les allusions obscènes d’un collègue pendant la visite (elle mime des gestes obscènes avec sa bouche) ; mon mari de son côté était de plus en plus absent prétextant une surcharge de travail, son absence a bien sûr éveillé ma jalousie et j’ai même posé mon alliance ! » Ivana est épuisée, mais sa violence intérieure ne désarme pas. Je lui fais un arrêt maladie d’un mois, elle refuse tout traitement car elle dit qu’elle n’est pas malade. Je la revois une semaine plus tard, elle est un peu moins fatiguée, les relations conjugales semblent s’apaiser, ses convictions délirantes sont toujours aussi vives. Après une interruption de quelques semaines liée à une période de fête, je revois Ivana totalement transformée, elle est reposée, très souriante, très apprêtée, calme. « Je crois que ma ténacité et mon perfectionnisme ont peut-être joué un rôle dans ce que j’ai ressenti à l’hôpital. Je m’ennuie à la maison et je souhaite reprendre mon travail au plus tôt ! » Pendant les fêtes, elle a revu ses parents et sa sœur. Elle a, dit-elle, « réglé des comptes avec sa sœur et sa mère » car elle a toujours eu le sentiment que sa mère préférait sa sœur. Il n’y a pas eu de rupture pour autant et les relations familiales sont désormais apaisées. Son père n’est pas intervenu. Ivana me souligne que son père a fait une grosse dépression quand, après un changement politique dans son pays, il a été mis au placard ! Je ne connais pas assez l’histoire d’Ivana mais la métamorphose qu’elle me donne à voir me laisse perplexe. Cette histoire ne peut pas ne pas évoquer pour nous l’histoire de Schreber et du délire qu’il déclenche après sa nomination prestigieuse. Certes Ivana a continué longtemps son activité professionnelle sans fléchissement aucun, mais la certitude délirante est incontestable. Un des ses collègues me dira que c’est avec la gent féminine qu’Ivana est particulièrement agressive. Je suis étonné à la dernière consultation de percevoir l’apparition d’une certaine modestie et d’une certaine réserve chez Ivana, ces qualités contrastent de façon évidente avec la haute opinion d’elle-même qu’elle a manifestée les premiers temps. Nous savons combien est différente l’appréciation de l’importance du moi du paranoïaque, selon que l’on se place du point de vue psychiatrique qui le décrit comme hypertrophique, ou du point de vue psychanalytique qui le découvre dans sa grande précarité. Si l’on retient l’hypothèse de la structure paranoïaque, ce à quoi, pour l’instant, la clinique nous incite, que s’est-il passé pendant les fêtes de fin d’année ? Est-ce qu’Ivana a retrouvé une place dans l’histoire familiale ? Quelle a été la réponse de sa mère aux récriminations d’Ivana ? Toutes ces questions pourront, je l’espère, être reprises lors de nos prochaines rencontres. Je ramène cette vignette clinique car elle est susceptible d’installer la problématique soulevée dans notre argument. Si on admet qu’Ivana délire, où donc situer sa métaphore délirante ? « Je suis chef, donc je suis un objet de convoitise qui éveille la jalousie de l’Autre. Je suis jalouse dans mon couple, je suis jalouse de ma sœur ; donc l’Autre est jaloux de moi et veut ma peau ! » Ivana perd la tête en devenant chef, terrible paradoxe ! En suivant le fil de ce qui n’est que pure hypothèse, on peut imaginer que parmi les signifiants qui ont circulé lors de sa rencontre familiale, il y en ait un qui a pu révéler du manque dans l’Autre et, ce faisant, permettre à Ivana de métaphoriser sa souffrance, de la porter ailleurs, de relancer la capture du réel traumatique dans la chaîne métaphoro-métonymique. C’est une dimension poétique qui a peut-être surgi chez Ivana en passant de la métaphore délirante à une métaphore où s’inscrit le manque-à-être.

C’est sur cette idée là que je conclurai en citant Yves Bonnefoy : « La disparition du digamma du sein de l’alphabet de la langue grecque (…) fait penser à d’autres disparitions. Par exemple, dans les réseaux des significations conceptuelles, celle du savoir de la finitude. Une sorte de mauvais pli qui paraît alors entre l’existence et sa vêture verbale, une bosse sous la parole qui n’en finit pas de se déplacer sans se résorber dans des mots qui en seront à jamais fiction, en dépit des efforts – mais du fait des rêves – de ce que notre temps a dénommé l’écriture, cette attestation quelquefois de notre besoin de poésie. »

1 Charles Melman, Travaux pratiques de clinique psychanalytique, Toulouse, érès, 2012, p. 16 et seq.

2 On peut imager cela à partir de ce que le poète Yves Bonnefoy évoque dans son livre Le Digamma. Il imagine que, avant la disparition au sein de l’alphabet de la langue grecque de la lettre digamma, il y avait une adéquation parfaite entre la chose et le mot. Yves Bonnefoy, Le Digamma, Éditions Galilée, 2012.

3 Sigmund Freud (1915), « Le refoulement », dans Métapsychologie, Folio essais, 1990, p. 52.

4 Jacques Lacan, « Du traitement possible de la psychose », dans Écrits, Seuil, 1966, p. 583.

5 Jacques Lacan, Le Séminaire, Livre V (1957-1958), Les formations de l’inconscient, Paris, Le Seuil, coll. « Champ freudien », 1998, p. 240.

6 Jacques Lacan, Écrits, op. cit., p. 319.

7 Sigmund Freud (1915), « L’inconscient », dans Métapsychologie, Folio essais, 1999, pp. 116-117.

8 Patrick De Neuter, « Le Fantasme » dans Dictionnaire de la Psychanalyse, sous la direction de Roland Chemama et Bernard Vandermersch, Larousse, 2012, p. 198.

9 Ibid.

10 Jacques Lacan, Le Séminaire, Livre III, Les Psychoses, Le Champ freudien, 1981, p. 276.

11 Jacques Lacan, Le Séminaire, Livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Le Champ freudien, 1992, p. 168.

12 Charles Melman, Travaux pratiques de clinique psychanalytique, op. cit., p. 57.

13 Jacques Lacan, Le Séminaire, Livre X (1960), L’angoisse, Paris, Le Seuil, 2004, p. 126.

14 Claude Landman, « Délire », dans Dictionnaire de la Psychanalyse, sous la direction de Roland Chemama et Bernard Vandermersch, Larousse, 2012, p. 141.

15 Jacques Lacan, « La direction de la cure et les principes de son pouvoir », dans Écrits, op. cit., p. 629.

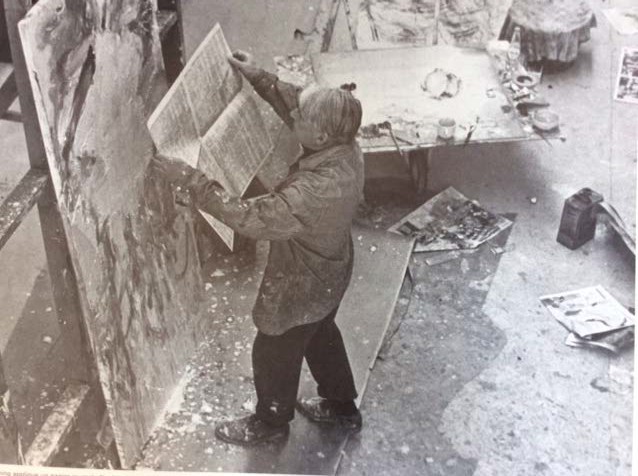

pouvoir de transmettre le pathos. Elle est d’abord l’héroïne de ces « mouvements éphémères des chevelures et du vêtement4 » que la peinture renaissante a voulu incarner. Warburg la décrivait comme la « stylisation d’une énergie concrète5 ». De Kooning ne pouvait qu’éprouver de l’empathie pour de telles séductions kinesthésiques.

pouvoir de transmettre le pathos. Elle est d’abord l’héroïne de ces « mouvements éphémères des chevelures et du vêtement4 » que la peinture renaissante a voulu incarner. Warburg la décrivait comme la « stylisation d’une énergie concrète5 ». De Kooning ne pouvait qu’éprouver de l’empathie pour de telles séductions kinesthésiques. en 1951.

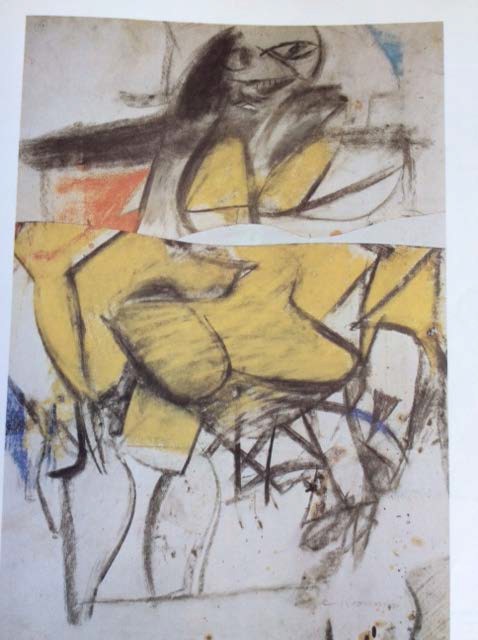

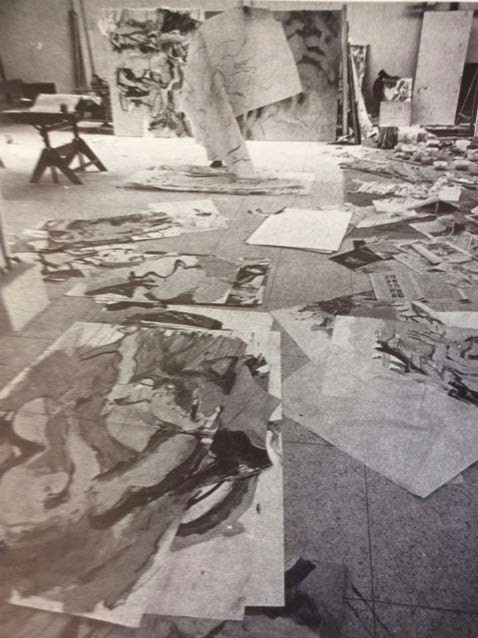

en 1951. cadavres exquis. Dans les dessins au fusain ou au pastel, les limites sont également brouillées, poussées par l’usage de la gomme ou du frottage. Le bord déchiré du papier est d’un usage essentiel, masquant une partie des figures et introduisant un hiatus soudain dans les traits de pinceaux ou de fusain, scellant le destin du hic et nunc des Women.

cadavres exquis. Dans les dessins au fusain ou au pastel, les limites sont également brouillées, poussées par l’usage de la gomme ou du frottage. Le bord déchiré du papier est d’un usage essentiel, masquant une partie des figures et introduisant un hiatus soudain dans les traits de pinceaux ou de fusain, scellant le destin du hic et nunc des Women.