Intervention de Guillaume Riedlin lors de la formation APERTURA « Mélancolie et Paranoïa » qui a eu lieu le 8 juin 2016.

Dans ce cycle de formation organisé par Apertura, il est question, à cette session, d’évoquer en particulier la paranoïa et la mélancolie. Mon intervention s’inscrit dans ce contexte et propose d’aborder la notion de mélancolie et ses rapports à la paranoïa autour d’un cas clinique dans un premier temps et, dans un deuxième temps, de proposer une réflexion personnelle sur ce que seraient des moments mélancoliques au sein d’une cure analytique.

La mélancolie aujourd’hui

La mélancolie est une notion qui traverse toutes les nosographies, toutes les théorisations depuis Hippocrate. Sur le plan analytique, si le champ de la mélancolie, d’un point du vue du discours mélancolique ou même en termes de structure, est souvent discuté, on retrouve peu de textes qui fassent référence hormis le texte de Freud « Deuil et mélancolie1 » écrit en 1917.

Dans la nosographie freudienne où l’on retrouve – en citant rapidement – : les névroses actuelles, les psychonévroses de défense ou de transfert et les psychonévroses narcissiques, la mélancolie se retrouve dans cette dernière catégorie où elle représente une dépression marquée par un désinvestissement narcissique extrême ; en ce sens, et avec la paranoïa en miroir, elle apparaît même paradigmatique de cette entité nosographique.

Pour Freud, et d’un point de vue clinique, la mélancolie est repérable ainsi : il s’agit

pour le patient d’ « une suspension de l’intérêt pour le monde extérieur, la perte de la capacité d’aimer, l’inhibition de toute activité et la diminution du sentiment d’estime de soi qui se manifeste en des auto-reproches et auto-injures et va jusqu’à l’attente délirante du châtiment21 ».

S’il est vrai que cette entité clinico-théorique traverse toutes les théorisations, elle n’est pourtant plus présente en tant que telle dans la psychiatrie moderne organisée autour du DSM, elle est maintenant intégrée au spectre des troubles bipolaires, au moins des troubles unipolaires, dans une vision dimensionnelle et selon le principe d’une dépression spécifique par sa gravité, avec l’apparition d’idées délirantes congruentes à l’humeur. Selon le Larousse en ligne, la congruence est la « qualité d’une articulation ou d’une anastomose dont les deux parties s’adaptent parfaitement ». On entend bien là, la volonté d’une intégration dimensionnelle des choses. Sur la réglette de l’intensité du ressenti dépressif et de l’ampleur des signes cliniques associés, allant d’un soleil jaune à un trou noir, la mélancolie serait certainement ce qui se rapproche le plus de ce dernier. Si l’on revient à une définition plus mathématique de la congruence : un angle est congru à un autre en fonction du nombre de tours que l’on a réalisé pour y arriver. C’est-à-dire, que par exemple, deux angles peuvent être égaux à une congruence de 2π près (modulo), cela fait disparaître de la scène le nombre de tours qu’il a fallu pour arriver à cette même valeur comprise entre 0 et 2π. Cette répétition perdue correspond peut-être, d’un point analytique à ce qui se perd de la substance mélancolique quand on l’intègre au spectre des troubles de l’humeur et que nous allons essayer de retraverser ici au décours d’un cas clinique. Ceci apparaît même souvent nécessaire aux psychiatres qui auront à se référer parfois au discours analytique, au cas par cas, pour prendre en charge des patients mélancoliques, de par leur spécificité.

D’un point de vue psychopathologique, et d’un point de vue analytique, pour dire quelque chose de la mélancolie il faudra en passer par Freud et avec un regard empruntant à Lacan selon les interrogations suivantes autour de la texture de l’idéal du moi, le statut de l’objet et du clivage.

Pour ce faire, comme l’indique le titre de mon intervention pour parler de la mélancolie on va partir de l’amour. J’aborderai rapidement, à la fin, une idée toute personnelle sur les traces de mélancolie retrouvées dans la cure en rapport à ce qu’il en est de chacun d’un rapport au langage, cela constituera une hypothèse que je formulerai.

Voici le cas clinique que je voulais aborder comme toile de fond de cette intervention :

Mme C. rencontrée à l’hôpital et dont l’anamnèse fait état d’un lourd passé de dépression grave (le mot mélancolique est prononcé dans son dossier), souffre actuellement d’un trouble bipolaire de type 1 et d’une maladie de Parkinson. Le début de ses troubles remonterait à presque 20 ans.

À notre première rencontre dans le service, Mme C présente : angoisse majeure de fond avec des excès paroxystiques au cours de l’entretien qui la font se taire, passer par le corps ; elle sue, tremble, se rigidifie, et le regard est terriblement fixe, vide et suppliant. La tristesse est intense et particulièrement palpable, elle fait l’effet d’un vent froid dans le dos. Elle présente une tristesse très perméable, c’est quand même l’effet premier, angoissant, que produit chaque mélancolie que j’ai pu croiser.

Au décours de ces accès, au moins deux dans l’entretien, le discours, qui se tenait un peu avant, prenait une tonalité délirante sous la forme d’une culpabilité délirante « je leur ai fait tellement de mal, la police va venir me chercher », elle parle de voix qui résonnent comme des injonctions à se suicider au moment des excès d’angoisse. « Tu dois te tuer » « suicide-toi » « tu n’es rien » « tu es coupable ».

Finalement, au cours du suivi, la patiente va pouvoir me raconter son histoire de la maladie, c’est-à-dire la manière dont elle fait état de ce qui lui arrive :

Peu de temps avant son entrée dans la maladie, elle avait un amant dont elle était très amoureuse, avait déjà deux enfants, son mari était éthylique chronique, violent, elle subissait elle-même de la maltraitance dans son enfance de la part d’un père violent et alcoolique. L’idée, formulée par son amant et entretenue par elle, de la possibilité d’un départ à deux vers un horizon plus amoureux se discutait de plus en plus sérieusement. Le jour où elle décide d’aborder la question avec son mari, celui-ci demande une entrevue à trois, lui, elle et l’amant. Avant cette entrevue, elle préparera ses valises.

Elle ne dira pas grand chose de ce qui s’est dit à ce moment-là, ce serait certainement le point central à déplier si j’avais pu être amené à suivre cette patiente sur le long terme ; à la fin, elle va finalement refuser de partir, c’était à la demande de son mari. C’est à ce moment qu’elle va commencer à entrer dans une dépression, selon ses dires, qui va aller en s’aggravant et de concert va développer une maladie de Parkinson. Elle tentera plusieurs fois de mettre fin à ses jours, sauvée au moins deux fois de justesse par la réanimation médicale. Aux dernières nouvelles, 20 ans après, le neurologue qui la suit depuis le début, dans un courrier, explique qu’il faut arrêter de prendre en charge la pathologie neurologique comme une maladie de parkinson, que lui-même n’est plus certain du diagnostic.

Au fil de cette histoire, on va commencer par parler d’amour.

Amour et mélancolie

Dans l’article « Pour introduire le narcissisme2 », Freud, en 1914, explique que l’on aime ce que l’on est, ce que l’on a été, ce que l’on voudrait être soi-même. De ce point de vue, narcissique, l’amour a à voir du côté d’un mécanisme qui fonctionnerait comme un déplacement de l’image du Moi. Pour que ça fonctionne, l’amour suppose un dépôt dans l’Autre. Tous les autres ne sont pas susceptibles d’être des réceptacles à ce déplacement, il s’agit souvent d’un trait qui offre cette possibilité, trait qui sera la manière dont on évoquera l’idéal du moi, c’est-à-dire que cela implique le symbolique. Le dépôt, ainsi constitué, arrime le mouvement des instances. Avec des objets lacaniens, on dirait que l’opération amoureuse serait alors celle qui conjugue l’image spéculaire i(m) (moi idéal) et l’objet a sous le réglage de l’idéal du moi. Comme l’évoque Jean-Richard Freymann dans le devenir de la mélancolie3.

Alors quand il y a rupture ? Et, toujours selon Jean-Richard Freymann, quand il y a une chute réelle, « l’autre réel quitte le montage », la place vacante devenant déshabitée, il y aurait deux conséquences :

- d’une part, l’amoureux se retrouve encombré de l’objet a qu’il avait déposé dans l’autre ;

- le jeu symbolique entre moi (moi idéal) et idéal du moi soit les rapproche soit les éloigne.

C’est dans un échec de la deuxième, et sous la forme d’un rapprochement, que se constitue la mélancolie.

Avant d’aller plus loin il nous faut redéfinir les choses : Le moi idéal est un représentant du premier narcissisme, il est exempt de la dimension de l’identification. Selon Lacan, et commentant le stade du miroir3 : « L’image du moi, du seul fait qu’elle est image, le moi est moi idéal, résume toute la relation imaginaire chez l’homme4. » C’est un lieu caractéristique de l’état dit de toute-puissance.

L’idéal du moi selon le texte de Freud « Introduction au narcissisme5 » est présenté sur le mode d’une formation intrapsychique autonome qui joue le rôle d’une instance qui évalue le moi. Issues du deuxième narcissisme, qui se constituerait ainsi, les idées de grandeur réprimées par les parents induiraient une intériorisation progressive sous la forme d’une instance exerçant une censure possible sur un mode d’auto-évaluation. Freud précise, sur le mode identificatoire, dans « Psychologie des foules et analyse du Moi6 » en 1921, que c’est aussi le lieu spécifique où fonctionneraient la fascination amoureuse, la soumission au leader, la dépendance vis-à-vis de l’hypnose et de la suggestion, c’est-à-dire où le sujet s’identifie à une personne tierce en place d’idéal du moi.

On peut aller un peu plus loin dans l’interrogation de cette instance : il s’agit d’une répétition de réprimande à l’endroit des idées de grandeurs, cela constituerait un modelage du moi idéal, mais ce qui est intériorisé serait la répétition progressive, ce qui entre en-je(u) n’est plus le contenu de ce qui est réprimandé mais le rapport à la réprimande. Fonction du trait, et donc de l’instance, et donc son inscription du côté symbolique. Il s’agit de l’introduction de symbolique, de tiers. Au niveau du schéma optique, l’idéal du moi pourrait être représenté par l’angle d’inclinaison du miroir qui fait plus ou moins bien correspondre i’(a) en fonction de i(a).

Toujours d’après Gérard Pommier7, dans « Le moi et le ça8 », Freud parle d’un rapprochement ambigu entre l’idéal du moi et le surmoi ; en 1931, Freud expliquera que le surmoi déborde l’idéal du moi. Le surmoi serait investi d’une triple fonction : auto- observation, conscience morale, fonction d’idéal. Schématiquement, le rapport entre le moi et le surmoi renverrait au sentiment de culpabilité et d’infériorité, culpabilité en rapport à la conscience morale, et infériorité en rapport avec l’idéal du moi.

Mécanismes mélancoliques, mise en corps et clivage

Dans la mélancolie, selon Freud, par le mécanisme d’identification, cet objet d’amour est reconstitué dans le moi, et sévèrement jugé et critiqué par l’idéal du moi et « les reproches et agressions envers l’objet se manifestent sous la forme d’auto-reproches mélancoliques9 » ; il y a un renversement des reproches à l’objet d’amour sur le moi propre, c’est le mécanisme de la genèse de la mélancolie, ce qui éclaire cette phrase :

« L’ombre de l’objet tomba ainsi sur le moi qui put alors être jugé par une instance particulière comme un objet, comme l’objet abandonné10. »

Mais qu’est-ce qu’il y a à entendre de cette question de l’identification ? Il y aurait

trois mécanismes identificatoires chez Freud11 :

- La dimension de l’incorporation, introjection développée par Abraham et Ferenczi ;

- L’identification hystérique, qui permettrait que l’amour persiste car l’identification se ferait selon des traits empruntés à l’objet d’amour, l’inverse d’une totalité ; et enfin

- L’identification régressive.

C’est dans cette dernière que se retrouve le mode identificatoire dans la mélancolie.

Cette modalité identificatoire n’est pas tant propice à un remaniement, puisqu’elle se distingue comme totale : le Moi était complètement confondu avec l’objet de la pulsion.

Le mélancolique devient ce qu’il aime et ne peut que supporter une perte de l’ordre de la mutilation, « l’autre réel sort du montage » : avec le départ ou la mort de l’objet, c’est l’édifice narcissique qui se dénoue : le Moi n’a plus de quoi se soutenir, sinon l’hallucination d’un cadavre.

D’après Freud, et à propos du texte sur Schreber12, qui contribuera à mettre en place la deuxième topique, la négation de « je l’aime » chez le paranoïaque n’est pas marquée de la négation, il s’agirait d’un négativisme. Pour ce faire, il faut s’employer à mettre en place une négation sans signe syntaxique, ce qui va impliquer notamment un recours à l’acte, selon sa composante réelle. Ainsi Freud va décomposer le jugement négatif en deux temps :

- renversement sémantique « je l’aime » devient « je le hais »,

- puis dans un deuxième temps un renversement de sujet « je le hais » devient « il me hait ».

Une double négation faisant retour à l’affirmation, un double négativisme validant l’affirmation ?

L’idée serait de dire que dans la mélancolie de par cette identification régressive, le renversement du sujet n’est plus possible et le seul renversement possible d’un point du sujet est contre lui-même : « je le hais » se transformant en « je me hais ». Cette position valide le caractère non névrotique du moment mélancolique.

Dans le chapitre « l’identification » écrit en 1921 et présent dans l’ouvrage

« Psychologie collective et analyse du moi », Freud explique les choses ainsi :

« Mais ces mélancolies nous révèlent encore d’autres détails qui peuvent avoir de l’importance pour nos considérations ultérieures. Elles nous montrent le moi divisé, partagé en deux parties, dont l’une s’acharne contre l’autre. Cette autre partie est celle qui a été transformée par l’introjection, celle qui renferme l’objet perdu. Mais la partie qui se montre si cruelle à l’égard de sa voisine ne nous est pas inconnue non plus. Cette partie représente la « voix de la conscience », l’instance critique du moi ; tout en se manifestant même en temps normal, elle ne se montre jamais aussi impitoyable et aussi injuste. Déjà précédemment (à propos du narcissisme, de la tristesse et de la mélancolie) nous avons été obligé d’admettre la formation, au sein du moi, d’une pareille instance, susceptible de se séparer de l’autre moi et d’entrer en conflit avec lui. Nous lui avons donné le nom d’ « idéal du moi » et nous lui avons assigné pour fonctions l’observation de soi-même, la conscience morale, la censure des rêves et le rôle décisif dans le processus du refoulement. Nous disions alors que cet idéal du moi était l’héritier du narcissisme, dans lequel le moi infantile se suffisait à lui-même. Peu à peu il emprunte aux influences du milieu toutes les exigences que celui-ci pose au moi et auxquelles le moi n’est pas toujours capable de satisfaire, afin que, dans les cas où l’homme croit avoir des raisons d’être mécontent de lui-même, il n’en puisse pas moins trouver sa satisfaction dans le moi idéal qui s’est différencié du moi tout court13. »

Dans cette citation se retrouve l’essentiel des mécanismes que l’on a essayés de décrire.

Cette traversée nous a permis de dire quelque chose des mécanismes qui entrent en ligne de compte dans la mélancolie, le rapport au cas de Mme C nous permet d’entrevoir ce qui se joue de la clinique de la mélancolie. Pourtant quand Freud ouvre la porte au clivage et ses processus, on a envie d’aller plus loin avec les apports de Lacan pour répondre de la mise en-je(u) du corps.

En m’appuyant notamment sur le texte de Gérard Pommier déjà cité, je vais vous proposer de dire quelque chose de ce rapport au corps par le biais du clivage.

À propos du stade du miroir, G. Pommier nous dit ceci : Le sujet est en face du petit autre du miroir dans une complète asymétrie, la maîtrise anticipée que cette image autorise provoque une jubilation, non sans angoisse qui l’amène à se référer à la place où il a été désiré par l’Autre. À cet instant il se tourne vers la personne qui le porte. Il pourra se voir aimable dans la mesure où il se reconnaîtra tel à la place virtuelle de l’idéal du moi, désignée par la mère. Il s’agit de cette instance symbolique où le sujet vient se signifier. Sans elle, il reste appendu au spéculaire.

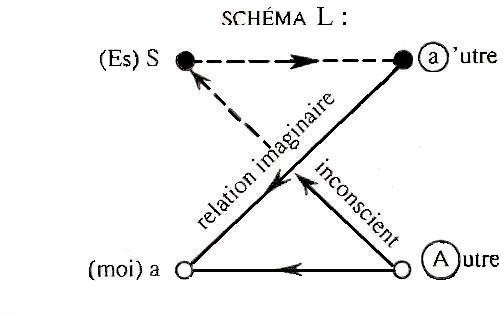

Dans ce même texte, l’auteur propose un rapprochement entre le « schéma L » de Lacan et la théorie freudienne à cet endroit précis du narcissisme et dans le texte « Pour introduire le narcissisme » ; l’articulation logique apparente : auto-érotisme donne narcissisme donne amour objectal ne serait pas complètement satisfaisante pour Freud, c’est du côté du semblable, du côté de l’homosexualité dans le sens de la sexualité envers le semblable. (voir le texte sur Schreber qu’il va critiquer). Il explique que « quelque chose » doit venir se rajouter à l’auto-érotisme pour donner le narcissisme.

(Es) S ’utre

![]()

a

(moi) a

![]()

utre

On retrouve une dialectique autour de quatre termes : pulsions auto-érotiques que l’auteur propose de placer en A, une entité non définie et qui n’est pas encore le moi ce serait le sujet, le « quelque chose » serait le a qui vient s’ajouter au moi d’un point de vue de l’image et serait a’

![]()

![]()

A

Cette complexité autour de quatre places serait celle repérée dans le « schéma L » qui apparaît comme le fondement de la relation spéculaire. Dans ce montage ainsi proposé, le clivage serait un effet de discours, résultat d’une forclusion du nom du père et viendrait couper la ligne imaginaire, c’est-à-dire la ligne aa’.

Cela a deux conséquences :

- Le corps étant de l’ordre de l’imaginaire, il entre en scène à ce moment précis pour tenir encore un peu un petit quelque chose de désirant ;

- La marque de cette fragilité imaginaire a à voir avec un défaut d’inscription symbolique, le clivage rejoignant ici la forclusion lacanienne du nom du père, d’un point de vue de l’idéal du moi si on s’attache à Freud.

C’est à ce moment précis de lâchage sur une structure fragilisée que vient s’organiser la construction mélancolique.

Ainsi, le retour au cas clinique pourrait s’interpréter comme suit : l’idéal du moi vient persécuter le moi idéal suite à ce clivage opérant sur le mode de la chute de la ligne aa’. La mise en-je(u) du corps ne fonctionne plus de la même manière, cela s’est rigidifié (marque du syndrome extrapyramidal qui fonde la maladie de Parkinson).

L’effet jubilatoire de l’image comme lieu où apparaît l’autre opère sur un autre mode, comme pur semblable, l’angoisse générée lui fait s’adresser à l’Autre en interrogeant la place où elle a été désirée, il y a certainement quelque chose qui a fait défaut à cet endroit, c’est le point de fragilité structurelle, le clivage est marqué par les deux hommes (le père, le mari est à la fois comparé à son père et père de ses enfants et l’amant) toujours est-il que la patiente se retrouve dans l’incapacité d’entendre un au-delà de la demande permettant à un trou de se former et d’ouvrir la porte à un deuil, la demande s’adressant à un absent.

C’est l’endroit où cela va lui revenir du réel, le clivage se fait tranchant, il y a forclusion de ce qui n’avait jamais pu se symboliser.

Mme C reste à ce moment prise dans la jubilation et l’angoisse qu’elle génère. Il y a production d’une injonction de jouissance. Or ici, il ne restera que le corps comme semblable sur un glissement psychotique en deux temps du : je l’aime, je le hais, il me hait. Sauf que contrairement à la paranoïa, les choses sont plus complexes ici et surtout elles sont intériorisées. On n’est pas dans la capacité de produire de la projection au sens de Ferenczi.

Il reste donc ce corps que l’instance de l’idéal du moi va réduire à son état de cadavre, rigide et froid, parkinsonien. Mme C n’en est pourtant pas morte et cet en-je(u) du semblable du miroir à travers l’image perçue, le corps, est la dernière possibilité d’entretenir désespérément une trace de désir, de tenir le sujet mal barré.

Moments mélancoliques au sein d’une cure analytique

La fin de ce propos tiendra d’une autre question. Il s’agit de proposer de dire quelque chose de ce que pourrait être les « moments » mélancoliques rencontrés dans la cure analytique. Il y a, à cet endroit, une hypothèse que j’aurais envie de formuler. Si le travail dans la cure consiste à effectuer une « traversée » du fantasme inconscient, pour le dire rapidement, il y a, chez le sujet, des points qui n’y sont pas pris. Cliniquement on pourrait proposer de dire qu’il s’agit de pointes de discours qui sont figées, quasi holophrasiques, où l’espace entre les signifiants n’existe plus, ça n’est pas troué.

Ces pointes seraient parfois même des reliquats de ce qui n’avait pas pu être symbolisé dans l’Autre, au sens d’un lègue. Il n’y aurait alors comme seul mécanisme possible psychique pour tenter d’en faire quelque chose – traverser serait déjà trop –, que d’en passer par des mécanismes « mélancoliques ciblés ». L’image d’une toile de fond générale organisée dans le fantasme mais sur laquelle, ou au travers de laquelle, se trouveraient des points de fixation inabordables permettrait d’envisager que, sous le couvert d’une instance psychique, un rabotage soit envisageable, à la manière dont l’idéal du moi critique et réduit le moi idéal.

Cette opération analytique ouvrirait-elle à la possibilité de soutenir un travail analytique avec un patient mélancolique ?

1 S. Freud (1915), « Deuil et mélancolie », dans Métapsychologie, Paris, Payot, 2011.

2 Ibid.

3 J. Lacan, Écrits, Paris, Le Seuil, 1966.

4 J. Lacan, Le Séminaire livre I (1953-1954), Les écrits techniques de Freud, Paris, Le Seuil, 1975.

5 S. Freud (1914), « Pour introduire le narcissisme », dans La vie sexuelle, Paris, Puf, 1999.

6 S. Freud (1921), Psychologie des masses et analyse du Moi, coll. « Points », 2014, commentaires

P. Hochart, trad. D. Tassel.

7 G. Pommier, D’une logique de la psychose, Point hors ligne, 1983.

8 S. Sigmund (1923), Le moi et le ça, Paris, Puf, 2011.

9 S. Freud, Deuil et mélancolie, op. cit.

10 Ibid.

11 J.-R. Freymann (sous la dir.), L’art de la clinique : Les fondements de la clinique psychanalytique, Toulouse, Arcanes-érès, 2013.

12 S. Freud (1911), « Remarques psychanalytiques sur l’autobiographie d’un cas de paranoïa (Le Président Schreber) », Cinq psychanalyses, Paris, Puf, 1995.

13 S. Freud (1921), « Psychologie des foules et analyse du moi ch. L’identification », dans Essais de psychanalyse, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 1993.