En mettant la parole au centre de sa pratique, la psychanalyse nous rappelle que la singularité de l’homme est d’être un être de langage (un parlêtre disait Lacan). Non seulement nous fabriquons du discours mais nous sommes aussi pris, et parfois bien pris, dans le discours des autres ce qui fait que quand je parle, ça parle aussi et même parfois à mon insu et que c’est même cela qui a amené la grande découverte de la psychanalyse, à savoir l’inconscient. L’architecture comme toute production humaine est donc aussi un discours même si c’est parfois à l’insu de celui qui le prononce. Comme votre habillement, votre voiture, votre logement parle de vous et en dit parfois plus que ce que vous croyez qu’il dit. Évidemment ce discours-là n’a rien à voir avec ce que les critiques appellent le vocabulaire des architectes qui se résume le plus souvent à des clichés réutilisés comme marques de fabrique.

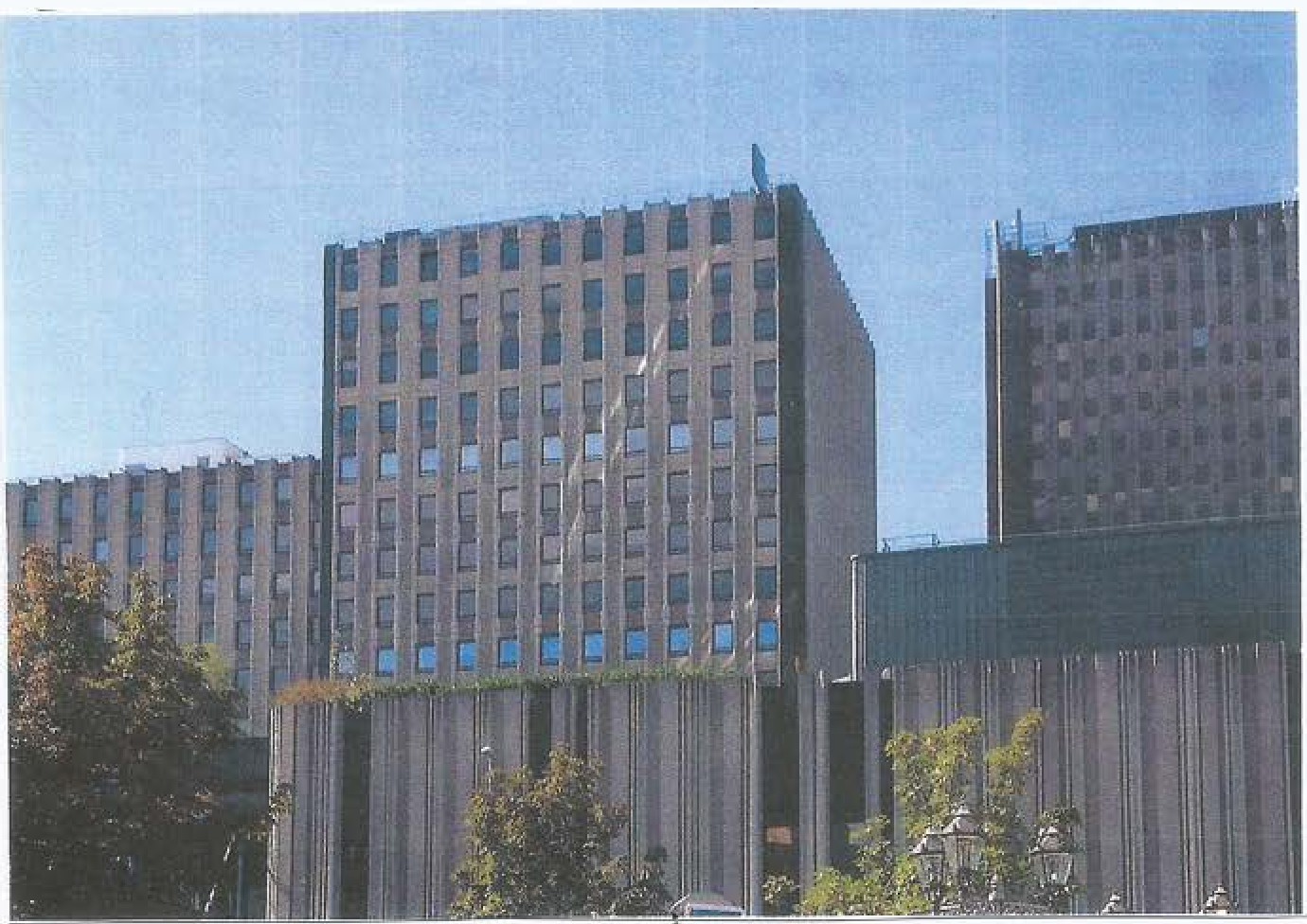

Pour illustrer de quoi nous parle un bâtiment, je vais prendre un exemple que j’ai quotidiennement sous les yeux, la tour Europe du centre commercial de la place des Halles à Strasbourg (Fig.1). Conçue par l’atelier UA5 et construite en 1978, elle culmine à 64 m, elle est entourée de répliques. Nous avons affaire là à ce que j’appelle le degré zéro de l’invention architecturale. En fait l’invention des architectes, si on peut appeler cela invention, s’est résumée à la conception d’un module qui correspond à une fenêtre et qu’on a répété indéfiniment sur chaque façade. Pourtant malgré la pauvreté de la conception, cette architecture dit des choses et certainement bien davantage que ce que les architectes eux- mêmes pensaient dire. D’abord la répétition du même module incarne le fantasme d’une société industrielle qui pense qu’il suffit de reproduire à l’infini le même objet pour faire le bonheur des gens. Ensuite ces tours n’ont pas de toit, pas même de corniche ; l’arrêt à un certain étage est totalement arbitraire comme si on avait pu continuer indéfiniment. Autrement dit, ces tours participent de la croyance en une croissance infinie, source d’accumulation de richesses. Ces tours ont grandi comme les piles de pièces d’or de l’oncle Picsou ! Les quatre façades identiques nous disent aussi qu’à cette époque on pensait que l’homme et son habitat s’étaient totalement affranchis des lois de la nature par le chauffage et la climatisation. Il n’y avait plus lieu de différencier une façade nord d’une façade sud ou une façade est d’une façade ouest. Cette non-prise en compte de l’exposition solaire trahit aussi la croyance en l’inépuisabilité des ressources énergétiques. Ne parlons même pas de la symbolique de pouvoir et de puissance toujours liée à une tour. Comme vous pouvez le constater, cette architecture parle bien plus des lieux communs d’une époque aujourd’hui révolue, celle des trente glorieuses, que des architectes eux-mêmes qui auraient sans doute été surpris d’une telle lecture de leur œuvre. Ce n’est sans doute pas par hasard que cette Place des Halles est apparue si vite ringarde malgré ses liftings successifs. Donc une architecture même débile, ça parle et moins elle est intelligente, plus elle a de chances de n’entonner que les lieux communs d’une époque.

Il nous faut maintenant poser une autre question : avec quoi ça parle l’architecture ? Certainement pas avec des mots mêmes placardés sur les façades ni avec ce qu’on a appelé le vocabulaire des architectes ou des effets de style. L’architecture, ça parle avec des symboles, elle est avant tout un discours symbolique.

Pour ceux qui l’auraient oublié, les événements du 11 septembre 2001 sont venus le rappeler cruellement. Ne pouvant s’attaquer militairement à la puissance américaine, les terroristes ont choisi de détruire les symboles de la puissance économique et militaire des États-Unis. Et ces symboles c’étaient de l’architecture : les Twin Towers et le Pentagone. Au- delà du carnage humain (mais objectivement il ne représente pas plus que les morts par armes à feu aux États-Unis en un seul trimestre et ce dans l’indifférence quasi générale), on a pu mesurer, là, la force mentale des symboles.

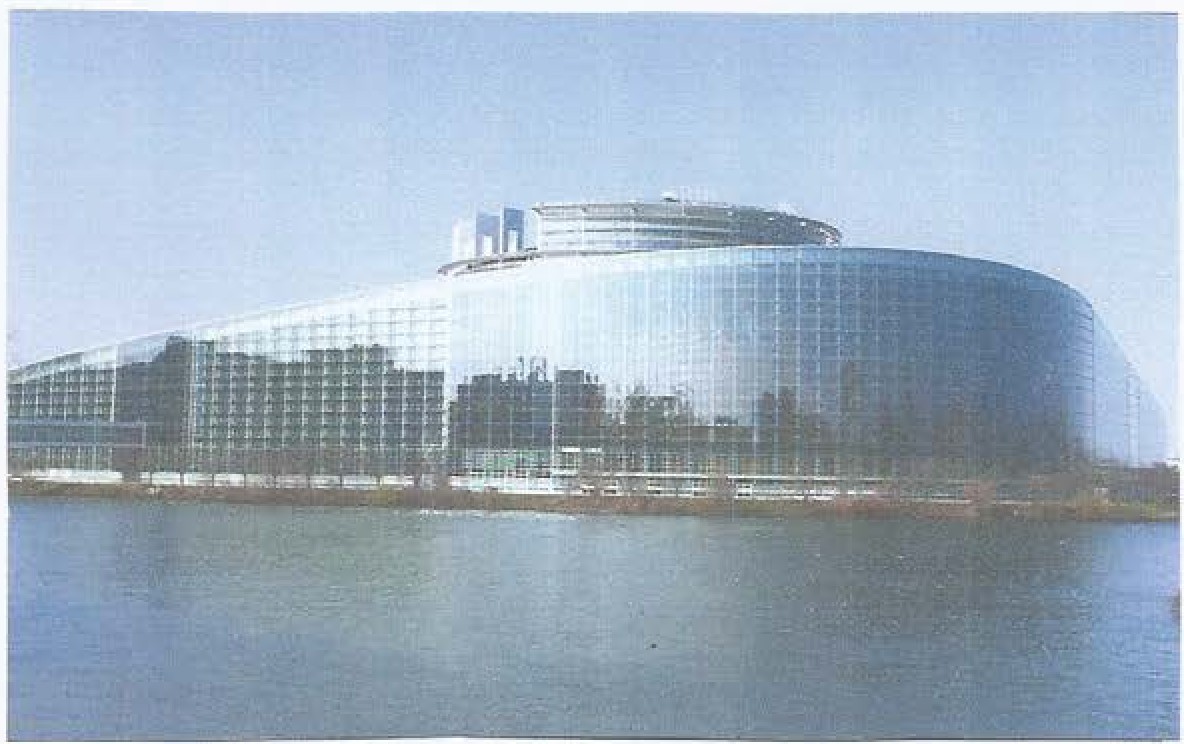

À ne pas vouloir prendre en compte cette dimension essentielle de l’architecture, elle resurgit comme le refoulé inconscient là où on ne l’attend pas. Ainsi malgré tout le talent de l’équipe d’Architecture Studio, malgré tous les discours sur la démocratie, la pluralité, le bâtiment du Parlement Européen à Strasbourg (Fig.2) propose une architecture de pouvoir que je qualifierai de moyenâgeuse : une grande muraille entourée de douves et d’où surgit un donjon. Seule différence, la muraille est en verre pour matérialiser la transparence, mot magique qui, à lui seul, est censé résoudre toutes les perversités liées au pouvoir. Mais à l’intérieur, l’hémicycle lui-même du parlement est totalement opaque1. La transparence affichée n’est qu’un leurre !

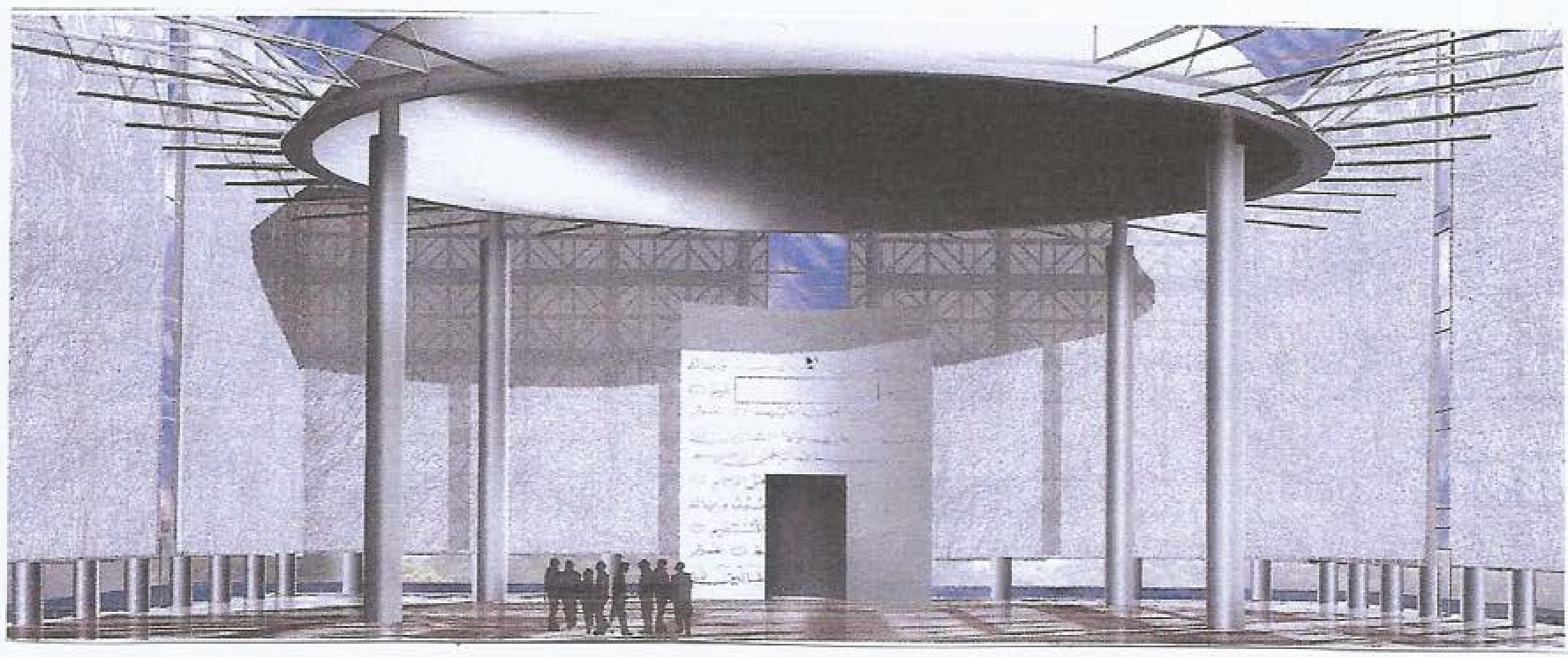

Une fois la prise de conscience de cette dimension symbolique de l’architecture, on peut essayer de l’intégrer, d’en jouer en connaissance de cause. Je vais vous donner un exemple concret. En analysant les œuvres de Sinan, le grand architecte ottoman du XIVème siècle, qui a bâti les plus belles mosquées d’Istanbul qui servent encore aujourd’hui de prototype à quasiment toutes les mosquées du monde, je me suis aperçu que toute sa recherche était axée, et avec une invention chaque fois renouvelée, sur la manière de relier le plan carré du sol à la coupole circulaire. Pourquoi ? Parce que le carré symbolise la terre et la coupole le ciel et que la religion est une façon de relier les hommes à la divinité (Fig.3). J’ai donc repris cette problématique dans mon projet de mosquée lui aussi basé sur un plan carré au sol avec une coupole et j’ai dissocié tous les éléments traditionnels d’un bâtiment, sol, murs, toit, et les ai reliés par des vitrages et une verrière pour dire que c’est la lumière qui les unit, lumière symbole de la spiritualité.

L’architecture est aussi qu’on le veuille ou non un langage symbolique. Sans symboles pas de consensus possible entre humains, donc pas de civilisation. On pourrait formuler ceci : l’architecture est une organisation signifiante de l’espace.

Plaidoyer pour une architecture humaniste

Cette dimension de langage de l’architecture nous donne maintenant quelques outils pour définir ce que pourrait être une architecture humaniste. Mais d’abord essayons de décrypter ce lieu commun tout à fait aberrant : « Nos villes sont devenues inhumaines. » Et tout un chacun de penser : occupation forcenée de l’espace, bétonnage, pollution, nuisances automobiles, petite délinquance, anonymat, etc. Et pourtant quelle farce ! Comment un environnement exclusivement construit par l’homme pour l’homme qui s’appelle une ville peut-il être ressenti comme inhumain ? Comment cela est-il possible ? Mettons à part les problèmes socio-économiques (il n’est pas sûr qu’ils soient moindres à la campagne) et reprenons notre outil de lecture de l’architecture comme discours. De quoi nous parle l’architecture de nos villes modernes ? Elle nous parle de contraintes liées à la circulation ou au stationnement automobile, de contraintes réglementaires d’urbanisme (c’est-à-dire du pouvoir de l’administration pour le bien des administrés, cela va de soi), exceptionnellement de virtuosité technique ou formelle de rares architectes mais surtout et avant tout et constamment de contraintes économiques. Le bâtiment est devenu avant tout un outil de rentabilité financière et ce, de plus en plus à court terme. Nous voyons apparaître là le personnage clé qui façonne nos villes contemporaines, le promoteur. Voilà de quoi nous parle l’architecture de nos villes. Et de quoi ne nous parle-t-elle pas ? Tout simplement des hommes et des femmes qui y vivent, y travaillent, y aiment, y meurent. Alors comment faire pour qu’une architecture devienne humaine ?

Mais d’abord qu’est-ce qu’une architecture humaniste ? Je répondrai ceci : une architecture dont tous les éléments sont envisagés non seulement comme une fonction (les ravages du fonctionnalisme n’ont pas encore fini de sévir) mais aussi comme un langage qui parle des hommes et des femmes à qui cette architecture est destinée. Comment faire ?

Je suggérerai d’abord au ministre du logement de prendre trois mesures simples.

- Inclure dans la formation des architectes un stage obligatoire en milieu médical ou paramédical pour que les étudiants prennent conscience du « poids » d’un corps humain, de son rapport à l’espace, de ses contraintes, de ses limites. L’architecture est destinée à des corps humains. Nous ne sommes pas des oiseaux et pourtant on fait vivre les gens dans des espaces entre ciel et terre nommés tours et où notre semblable au sol ressemble à une fourmi.

- Obliger tous les promoteurs à suivre une formation en histoire de l’architecture, architecture et urbanisme sanctionnée par un diplôme. L’inculture des gens qui font nos villes est proportionnelle à leur appétit financier. Jamais encore dans notre civilisation, le fossé n’aura été plus grand entre pouvoir économico-financier et culture.

- Pour toute nouvelle norme, en supprimer non pas une mais dix autres ; au moins serait-on certain que cette norme est indispensable car au rythme actuel, on ne fera bientôt plus qu’une architecture normative.

Aux enseignants en école d’architecture, je proposerai de mettre l’accent sur un certain nombre de points qui me paraissent fondamentaux pour qu’une architecture ait une chance de devenir humaniste et humaine.

- Faire prendre pleinement conscience aux étudiants que les espaces créés par l’architecture ne sont pas statiques mais qu’ils organisent, conditionnent, guident les déplacements du corps humain tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ceux-ci.

- Réinscrire les bâtiments dans le cycle jour-nuit, symbole de la vie et de la mort qui donne sa dimension spirituelle à l’homme. Pour ce faire il faudrait une réflexion un peu plus approfondie que de dessiner des petites fenêtres au nord et des baies vitrées au sud.

- Concevoir des bâtiments qui ne soient pas interchangeables quelle que soit leur fonction en leur donnant une spécificité dans le tissu urbain et en les faisant parler de leurs occupants et de leur histoire. Comment a-t-on pu imaginer donner la conviction à chacun qu’il a sa place dans une société en le faisant vivre dans des logements totalement standardisés ? Quand prendra-t-on conscience de la violence des façades des barres de nos cités proclamant à longueur de vie que leurs occupants sont interchangeables et n’ont qu’un destin, rester anonymes. « Bâtir, c’est s’inscrire dans un territoire, et dans son histoire. Imaginez un bâtiment et mettez-le ailleurs : si ça va, c’est qu’il n’a rien à faire là » a récemment déclaré Jean Nouvel2.

- Rendre possible le dialogue entre les espaces intérieurs et extérieurs par ce que j’ai appelé les espaces de transition, les dedans-dehors et les dehors-dedans afin d’éviter les affrontement brutaux signes d’exclusion. Ce point mérite une petite explication.

L’objet de l’architecture, pour le dire de façon un peu provocante, est de fabriquer du vide. Il ne s’agit pas de poser un bloc de béton au milieu d’un champ de patates mais de concevoir et de fabriquer un espace creux qui soit abrité des intempéries, vent, pluie, froid, soleil, chaleur, dans lequel des hommes et des femmes puissent vivre, travailler avec un minimum de confort et de sécurité. L’architecture est donc une enveloppe séparant un espace abrité d’un espace extérieur, autrement dit c’est une peau ! Il suffit de voir un immeuble en démolition pour se rendre compte que l’architecture est avant tout du vide, un espace creux ou des espaces creux (les appartements) séparés entre eux ou de l’extérieur par de minces cloisons.

Cette notion d’enveloppe, de peau, permet déjà d’appréhender quelques-uns des enjeux de l’architecture. L’architecture est le lieu où se joue la séparation abrité-exposé, dedans-dehors, intérieur-extérieur, privé-public, soi-non-soi, ce qui est caché et ce qui est donné à voir, etc. Lieu de séparation cette enveloppe est aussi un lieu de dialogue entre ces enjeux. Comment ? Par ce que j’appelle des espaces de transition entre le dedans et le dehors. Ainsi un perron, un auvent, un hall d’entrée, une coursive sont des espaces publics faisant partie du bâtiment (même si la mode des digicodes en restreint l’usage). Ce sont des dehors-dedans. Un balcon, une terrasse, une loggia, un patio sont des espaces privatifs ouvrant sur l’extérieur. Ce sont des dedans-dehors. Certains espaces peuvent participer de plusieurs définitions. Un cabinet médical, un commerce, un café, un restaurant, une salle de spectacle, un service public, un musée, un lieu de culte, sont des dehors-dedans lorsqu’ils sont ouverts au public et des espaces privés, des dedans, une fois fermés. À l’inverse, une terrasse de café est un dedans-dehors provisoire.

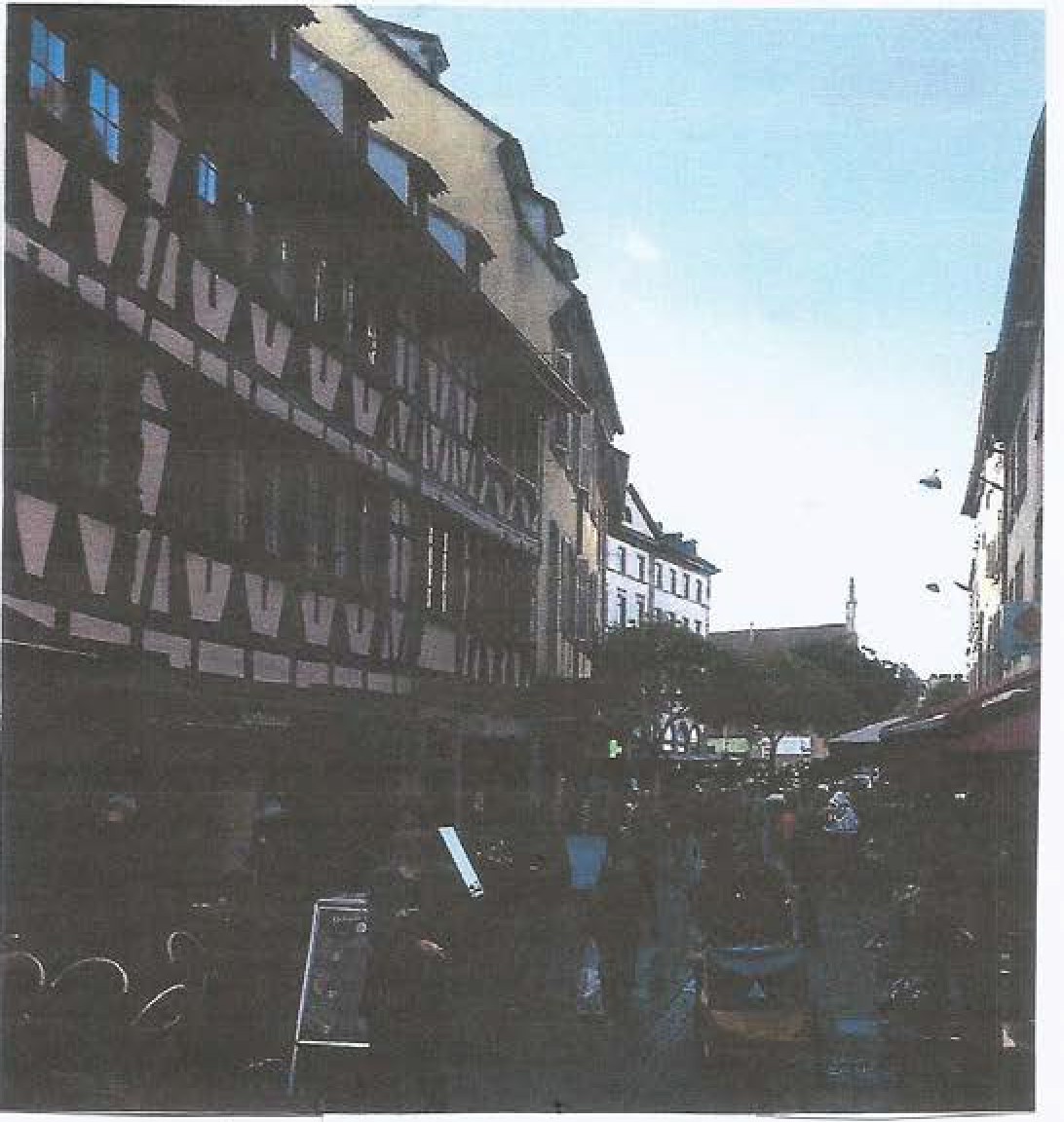

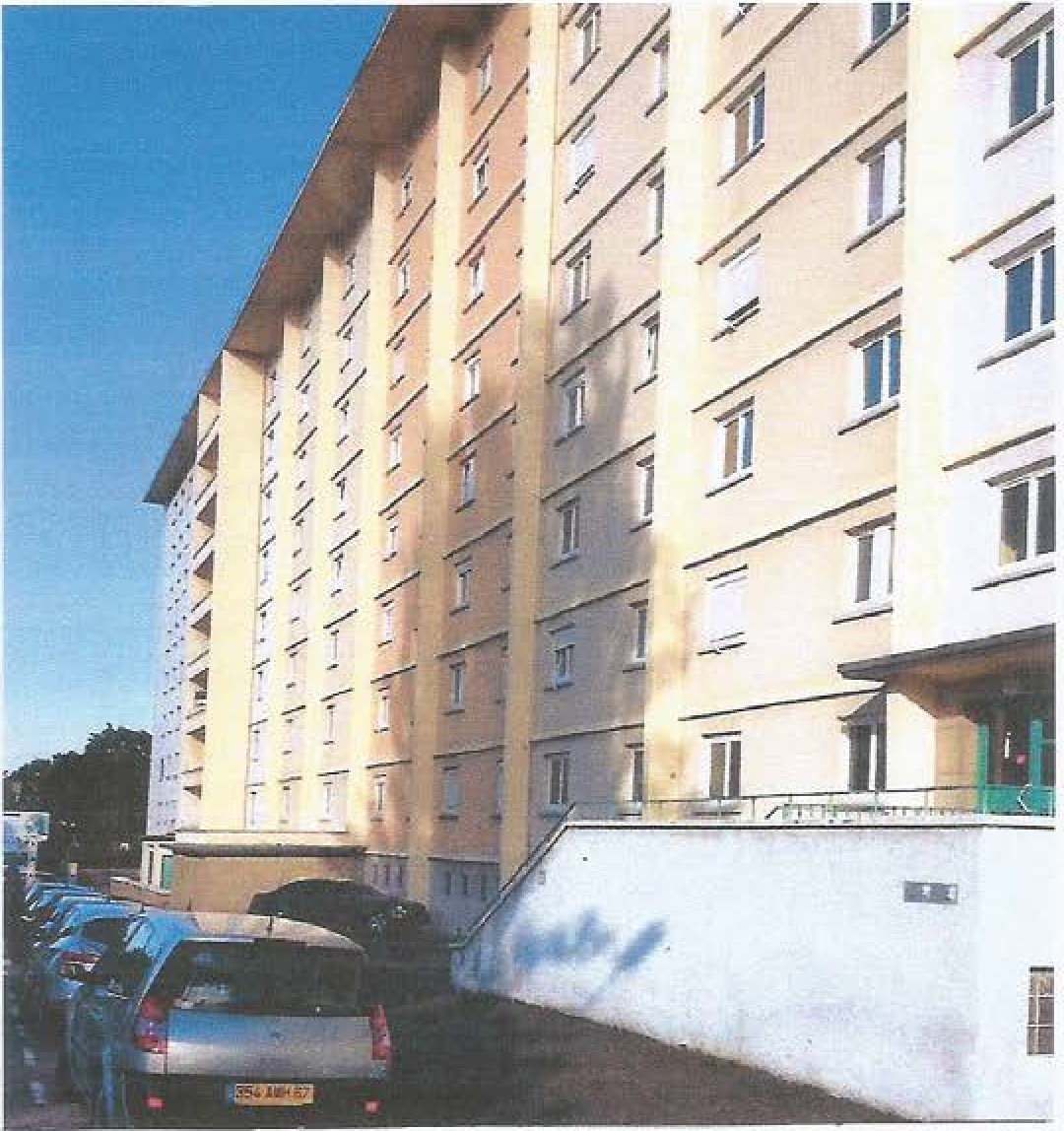

On peut caractériser de la même façon les espaces extérieurs. Une rue est un espace en creux non abrité, un vide, qualifié par les enveloppes des bâtiments qui la bordent mais aussi par les espaces de transition (commerces, cafés, coursives, balcons, etc.). Abstraction faite du problème d’échelle qui est fondamental, on pourrait proposer l’équation suivante : plus il y a d’espaces de transition, moins l’enveloppe qu’on appelle architecture apparaîtra comme une muraille qui confisque l’espace collectif au profit de quelques-uns et plus l’espace creux nommé rue apparaîtra humain. C’est le cas d’une rue historique de centre-ville par exemple (Fig. 4). Les espaces de transitions y sont en général nombreux. En traversant ces rues, le passant a l’impression qu’il peut s’approprier de multiples dehors-dedans et qu’il peut dialoguer avec les habitants grâce aux dedans-dehors. Le contre-exemple en est nos cités (Fig. 5). Les dehors-dedans se limitent à l’indispensable, les halls d’entrée et les rues ont disparu au profit des parkings pour voitures. Où sont les espaces de transition et de dialogues que peuvent s’approprier les habitants ? Faut-il dès lors s’étonner que les entrées d’immeubles soient squattées et que les voitures brûlent sur les parkings ?

Cette réflexion conduit donc à la nécessité d’un dialogue entre le dedans et le dehors, entre le chez-soi claquemuré et l’extérieur hostile. Nous sommes très loin de la notion de « peau », le plus souvent en verre ou en métal, cache-misère de l’architecture contemporaine et empêchant tout véritable dialogue.

- Enfin donner aux futurs architectes les moyens et les stratégies pour résister à la pression financière des promoteurs.

Naïvetés d’amateur, utopies, oui tant qu’on laissera, aux seuls promoteurs et à eux seuls, le soin de faire nos villes, oui tant que le profit et seulement le profit bâtira nos cités.

Illustrations pages suivantes

Fig. 1 : Strasbourg, Place des Halles.

Fig. 2 : Strasbourg, Parlement Européen.

Fig. 3 .: Concours de la Grande Mosquée a Strasbourg, projet Pfister-Valente, 2000 Vue intérieure de la salle de prière.

Fig. 4 : Strasbourg, rue d’Austerlitz.

Fig. 5 : Strasbourg, rue de Boston.

1 Au dernier moment, on a cru bon de percer une petite fenêtre linéaire pour pouvoir profiter de la vue sur l’eau. Au Moyen-Âge cela s’appelait une meurtrière…

2 Jean Nouvel, Une autre perspective, Le magazine du Monde du 17 octobre 2015.