Intervention de Jean-Marie Jadin à l’ASSERC du 20 mars 2015.

ARGUMENT

Ce n’est pas parce que la très classique triade de la névrose, de la perversion et de la psychose a émergé au sein de la psychiatrie qu’elle doit être récusée. Certes, la collusion d’une certaine classification avec l’idéologie marchande disqualifie quelque peu cette discipline qui autorise l’atomisation de la nosographie et donne sa caution à une dé- civilisation qui arrache les racines, dénie le sens, évacue la parole et prétend que tout commence avec le cerveau.

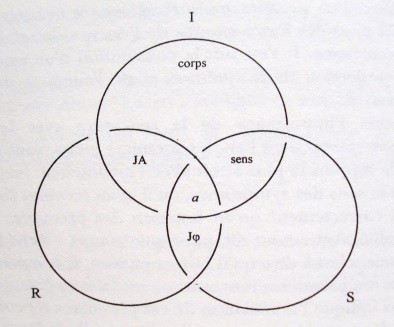

Cette triade est pourtant liée à une structure que la psychanalyse ne cesse d’explorer. Les trois sortes d’adhésions que sont la croyance, la conviction et la certitude, les trois transferts de la demande à l’analyste, du défi à son égard, de son inclusion dans un délire, les trois sujets, celui que porte un signifiant pour un autre, celui qui procède du clivage du moi, celui qui est en retrait du monde, les trois pertes dont témoignent le refoulement, le déni et la forclusion, se réfèrent tous, me semble-t-il, et de diverses façons, aux trois registres fondamentaux de la psyché dégagés par Lacan : l’imaginaire, le réel et le symbolique. Les accidents dans leur nouage ont la particularité d’être « nosographiables ».

TEXTE DE LA CONFÉRENCE

En lisant l’argument proposé par Jean-Richard Freymann et Michel Patris au sujet de la nosographie psychiatrique, le premier effet sur moi a été un afflux d’idées contradictoires.

Hésitation

En effet, même s’il est psychiatre de formation, un psychanalyste ne peut pas considérer que le repérage nosographique soit essentiel à sa pratique. Le plus souvent il n’y pense même pas. C’est dans la parole du sujet, dans sa demande, ou dans la manière dont s’établit le premier contact qu’il cherche ses repères. Parfois cependant l’on pressent que ce sujet ne souhaite qu’une caution juridiquement utilisable. Le terme de perversion se présente alors à son esprit. Très rarement le terme de délire ou de schizophrénie s’imposera dès la première rencontre, et le divan leur sera refusé qu’en raison d’un risque de pérennisation du délire ou des incompréhensibles divagations langagières qui ne manqueront pas de s’y déployer. Par ailleurs, la nosographie range le patient dans une généralité qui fait fi de ce qui est propre au sujet et à son univers, contrairement à l’esprit de la psychanalyse qui singularise toujours davantage, même si en fin de parcours on y rejoint parfois l’universalité d’une vérité de l’homme. À une journaliste qui me demandait si dans mon livre1 sur André Gide je ne considérais pas l’auteur comme un cas psychiatrique, si je n’effectuais pas un placage clinique très artificiel sur un écrivain au style unique, il m’est arrivé de dire que je « gidisais » la pédophilie bien plus que je ne « cliniquais » l’écrivain et son œuvre2.

À l’opposé de ces considérations suspicieuses à l’encontre des classifications psychiatriques, je me suis dit que « gidiser » la pédophilie n’est pas tout et que la psychanalyse s’est quand même beaucoup occupée de nosographie. À commencer par Freud : nous lui devons l’avènement de la névrose d’angoisse3 et de la névrose obsessionnelle4 et plusieurs textes sur les différences entre la névrose et la psychose5. Son tardif article sur le clivage du moi6 annonçait la perversion. Il a également écrit sur la mélancolie7. Il y a par ailleurs d’innombrables textes de psychanalystes consacrés à telle ou telle entité nosographique. Ils en enrichissent sans cesse le contenu, bien plus que les travaux des psychiatres. Ces derniers sont sans doute stérilisés par le fait de croire à l’existence concrète de l’entité nosographique. Un patient serait hystérique ou obsessionnel de tout son être, avec l’immobilité parménidienne que cela implique. Les épithètes ne sont nullement conventionnelles à leur entendement. J’ai entendu dire que de nombreuses réunions dans les services de psychiatrie n’avaient pour seul but que de se mettre d’accord sur un diagnostic, afin de prescrire des médicaments, conformément aux protocoles idoines. En outre, suite à une très forte et mystérieuse gravité, il ne resterait à la disposition des esprits que quelques rares diagnostics : la schizophrénie, le trouble bipolaire, la maladie borderline, l’hystérie, la paranoïa, et très rarement des étiquettes un peu plus exotiques. Comme si la réduction à l’être8 s’accompagnait aussi d’une réduction de l’étendue de la nosographie. Cette réduction peut aussi s’effectuer au moyen d’un délitement, d’un effritement. C’est un péché inverse commis par la psychiatrie qui inquiète ici. L’être réduit les attributs qui l’enveloppent. C’est l’atomisation, la pulvérisation, l’évaporation de la nosographie opérée par les nouvelles classifications américaines, à savoir les différents DSM, qui m’a décidé à intervenir sur le sujet. Se contenter de décrire des centaines de symptômes intitulés « troubles », en ne tenant pas compte de l’étiologie possible, sans les regrouper en fonction de diverses connexions et d’hypothèses structurales susceptibles d’être enrichies à l’infini, revient à se contenter de regarder le doigt de celui qui montre la lune sans se soucier de ce qu’il désigne. Une telle attitude cloue au sol du seul descriptif et empêche de chercher l’ouverture d’un horizon de sens. Placer l’origine des souffrances psychiques dans le cerveau relève du même effondrement, de la même immobilité parménidienne9. Il n’y a dès lors plus d’envol vers un ailleurs, vers un message. La souffrance n’est plus que ce qu’elle est, sans nulle signification. L’advenue d’un sens nécessite qu’un symptôme soit autre chose que lui-même. Sinon le psychisme reste assigné à résidence, confiné, rabattu dans le cerveau, comme dans une prison, dans le caveau d’un langage uniquement informatif, tel celui des abeilles. Ce rétrécissement, cette réduction, ce repliement est délétère et entraîne une résorption de l’humain. Il m’est donc apparu que la nosographie psychiatrique était nécessaire pour s’opposer à cette régression vers l’homme-machine, dont la version la plus élaborée provient sans doute du docteur Julien Offray de La Mettrie10. Il a donné de l’ampleur à une idée déjà présente chez René Descartes un siècle auparavant. La psychologie de ce dernier explique d’ailleurs qu’il avait sans doute des raisons de penser le vivant mort comme une machine, tout comme de douter de sa propre existence. Il a toujours soutenu que sa mère11 était décédée en le mettant au monde. Or, il n’en est rien. Sa mère est morte un an après sa naissance en mettant au monde un frère qui n’a vécu que quelques heures. Il s’est donc mis à la place du mort et en a sans doute fait son fantasme inconscient fondamental. À la lumière de ce fantasme nous pouvons entendre autrement son célèbre axiome « Je pense, donc je suis12 », un peu comme s’il doutait de son existence. Son goût pour l’anatomie et l’embryologie n’est peut-être pas étranger à cette croyance erronée. Et de même pour l’idée que l’animal est une machine, tout comme le corps humain, qui ne serait humain que par l’amarrage d’une âme à son épiphyse cérébrale. La neurobiologie actuelle a repris ce fantasme. Toutes nos souffrances psychologiques ne seraient que des distorsions moléculaires dans les conductions neuronales. Au lieu de soutenir que ces dernières ne sont que des corrélats, elle affirme qu’elles en sont la cause. De fait, selon cette théorie il n’y a même pas de psyché. Tout y est matière.

Cette opposition entre la psychiatrie biologique et une nosographie soutenue par la psychanalyse me rappelle la discussion entre le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux et le mathématicien Alain Connes dans Matière à pensée13. Parce que l’invention et le développement des idées mathématiques passent par le cerveau, Changeux y situe l’origine des mathématiques. Elles y seraient créées. Au contraire, Connes situe les mathématiques dans une réalité extrahumaine, puisqu’en n’importe quelle partie de l’univers le rapport entre le diamètre et la circonférence du cercle sera de 3,14. La suite des nombres premiers ne seraient pas non plus une production cérébrale. Changeux ne peut concevoir une quelconque transcendance qui dépasse le cerveau. Puisqu’il est nécessaire aux effectuations des calculs, il est le lieu des mathématiques. Pour Connes il n’est qu’un maillon d’une chaîne. La réalité mathématique auquel le cerveau est confronté est pour lui extérieure et non matérielle. Pour la psychanalyse, la réalité psychique est dans le langage, dans ce qui a été dit et dans ce qui n’a pas été dit, dans le corps, et aussi en dehors du corps. Les nouvelles nosographies américaines sont par contre attirées par le cerveau comme par une glu ou un trou noir. Nulle lumière provenant de nouvelles combinaisons d’idées ne peut s’en échapper.

L’âme de la nosographie

J’ai donc penché pour un maintien de la nosographie psychiatrique classique, laquelle implique avant tout la triade névrose-perversion-psychose, conformément à l’argument de ce cycle de conférences. Mais dès lors surgissent des questions fondamentales : quelle est la « nature » de la nosographie et quel est le « moteur » qui l’anime et l’enrichit sans cesse pour y introduire des changements ? Quelle est la condition de la « nosographiabilité » des souffrances psychiques ? Pourquoi ne peut-on se contenter d’une série infinie de cas uniques, tout comme avec les personnages des romans ? J’y ai répondu : pour éviter une fragmentation en gouttelettes qui vont s’évaporer. Et aussi pour faire front au matérialisme croissant de notre société. Mais en quoi la préservation de cette nosographie peut-elle opposer une résistance au réductionnisme chosifiant de la seule description ou de la neurochimie ? Et puisque ma réponse sera celle de quelqu’un qui se pense psychanalyste : comment la psychanalyse peut- elle travailler la nosographie, voire contribuer à la développer ? Quel est le bon vent psychanalytique qui anime cette nosographie ? Et comment les vérités dégagées par la psychanalyse peuvent-elles en recevoir un éclairage en retour ?

Je vais essayer de vous montrer que l’âme de la bonne nosographie est cela même dont est fait l’inconscient freudien : les processus primaires et une certaine structure. La nosographie psychiatrique a été conçue en son départ sur le modèle de la classification des maladies, elle-même issue des classements des plantes et des animaux fondés sur des critères morphologiques. Il faut bien remarquer que la nosographie à laquelle je pense est celle qui avait cours il y a cinquante ans, à l’époque d’ Henri Ey, et qui n’a toujours pas disparu pour ceux de ma génération. Elle se précise peu à peu, et la psychanalyse n’y est pas pour rien.

En peaufinant cette nosographie on pourrait proposer une structuration en triple triade : la névrose, qui peut être phobique, obsessionnelle ou hystérique, la perversion ou plus exactement une névrose de l’agir, avec la perversion sexuelle, la psychopathie ou état caractériel, les addictions en tous genres, et enfin la psychose où l’on peut déceler trois niveaux, d’abord celui de la bouffée délirante, de la manie-mélancolie, de la paranoïa, puis celui de la psychose hallucinatoire chronique, et enfin celui de la schizophrénie.

Nous verrons plus loin ce qui peut bien nous attirer vers un trois fois trois. Freud a utilisé des dualités, et davantage encore des triades. Lacan a également fait usage de dualités, de triades, et de pas mal de tétrades. Mais il me semble que le trois a l’immense avantage d’enseigner plus que le deux, et est plus simple que la tétrade qui comporte beaucoup trop d’interrelations. Le trois n’oppose chaque élément qu’à deux autres, ce qui nous apprend déjà beaucoup, et sans trop d’effort. Chaque entité y est riche de l’absence des deux autres. Elle est surtout ce qu’elles ne sont pas. Par ailleurs, il se peut que le trois doive son succès à la possibilité d’en faire un point de coinçage14. Deux lignes glissent l’une sur l’autre, quatre lignes créent des figures qui se déforment, trois lignes peuvent engendrer un point qui ne bouge pas, c’est-à- dire un centre immuable autour duquel certains éléments peuvent permuter.

Mais la nosographie n’est pas seulement issue d’une harmonie mathématique, un peu comme le nombre d’or dans le domaine architectural ou pictural. Elle a des racines. Elle provient d’une histoire qui n’est nullement triadique au départ. Et cette histoire contribue elle aussi à lui donner de l’âme. Elle rassemble des éléments nés en des époques très différentes. Elle donne de la synchronie à du stratifié. Vous savez peut-être que l’hystérie date d’Hippocrate15, que la mélancolie vient de l’époque d’Aristote16, que le terme de « névrose » a été créé en 1769 par un certain William Cullen17, qui lui donnait un sens tout à fait différent de celui d’aujourd’hui. Le terme de « psychose » est une invention de l’autrichien Ernst von Feuchtersleben datant de 184518. Il lui attribuait la signification très générale d’une atteinte psychique. La névrose d’angoisse, aujourd’hui disparue, a été décrite par Freud en 1895 et la schizophrénie en 1911 par Bleuler19. La nosographie « horizontalise » en quelque sorte le vertical historique.

Cette mise en ligne accomplit le même travail que le signifiant dans les processus inconscients : elle produit une chaîne de coexistence syntagmatique20. Mais il existe aussi un axe paradigmatique, donnant lieu à ce que Freud a appelé la condensation. On peut aussi dire plus « lacaniennement » qu’elle métaphorise. La nosographie est avant tout une condensation de données. Le psychiatre Pierre Pichot a écrit : « La taxinomie, science des lois de classification, est née de la nécessité de condenser l’information résultant de l’observation des cas individuels […]21» Les éléments qu’elle condense peuvent être mis en relation les uns avec les autres. Ceci engendre d’innombrables métaphores.

Si quelqu’un peut porter l’étiquette d’ « hystérie » en raison d’une très nette tendance à « insatisfaire » son désir, on peut s’attendre à la présence par ailleurs de symptômes corporels non organiques, à des difficultés de la vie sexuelle, à un certain théâtralisme, etc. La condensation incluse dans ce diagnostic permet de supputer la présence des autres symptômes présents dans cette pathologie. Elle donne donc à la nosographie une certaine capacité prédictive. La logorrhée d’une « manie » autorise à chercher la pratique d’achats inconsidérés. L’autoaccusation d’un mélancolique fait craindre un passage à l’acte suicidaire.

Reprenons le « métaphorisable » de la nosographie. La nosographie relie les symptômes. « Quelque chose » de l’un des symptômes se transfère à « quelque chose » d’un autre. Cette opération accomplit, à grande ou moyenne échelle, ce que la logique du signifiant effectue dans l’individuel en produisant du sujet. La nosographie anticipe quelque peu le processus analytique. Et c’est avec bonheur que j’ai vu que Robert Levy a intitulé son intervention du 5 juin prochain: « Névrose, psychose et perversion, ultime rempart contre la disparition du sujet ou psychopathologie désuète ? » Il y a une autre donnée qui nous amène à penser que la nosographie contient la logique du signifiant. Depuis que la psychanalyse s’occupe de la nosographie psychiatrique, et ceci en raison d’une affinité longtemps incomprise, celle-ci s’enrichit sans cesse de très nombreux détails et est devenue de ce fait de plus en plus pure. La psychanalyse produit une nosographie épurée, permettant toujours davantage divers rajouts. Si vous multipliez les signifiés d’un signifiant, celui-ci apparaîtra d’autant plus comme étant un signifiant. Les éléments de la triade de triades fonctionnent maintenant comme des espèces de jokers à valeurs multiples. Dans les écrits analytiques on lit volontiers des choses du genre « L’hystérie, c’est… », puis, en guise de complément d’objet direct, une idée originale de l’auteur. Je me souviens ainsi d’une phrase de Charles Melman : « L’hystérique fait danser le mort », laquelle souligne que le fantasme de l’hystérique est de réanimer le désir moribond de l’autre. On a aussi écrit que l’obsessionnel fait le mort. On peut lire que le pervers se met au service de la jouissance de l’Autre. Plus on multiplie les attributs d’une entité nosographique, plus elle appelle à poursuivre sa définition avec d’autres caractères. Ce devenir-signifiant de l’élément nosographique va de pair avec le déplacement et la condensation freudiens, la métonymie et la métaphore selon Lacan. Tout se passe comme si la nosographie psychiatrique était depuis toujours en attente d’une structuration par la logique du signifiant. Cette danse du mort chez l’hystérique me donne l’occasion de préciser quelque chose. On sait que la première interprétation de l’hystérie évoquait un mouvement anarchique de l’animal utérin dans le corps de la femme. Cela expliquait les symptômes. C’était la manifestation bruyante de ce qui est à l’origine de la vie. Ceci rejoint le fait que l’hystérique s’oppose à la mort psychique d’un partenaire, d’un maître pétrifié par son savoir, quitte à en mourir elle- même, figée dans une obéissance absolue. Nous avons toujours affaire à une métaphore de la première idée. « Insatisfaire » le désir, est une façon d’échapper à la mortelle jouissance de la contrainte de répétition, c’est-à-dire à la pulsion de mort. L’hystérie est l’effet de la pulsion de vie.

Écriture d’une cohérence et fragmentation de la folie et de la souffrance psychique, la nosographie fabrique ainsi des entités pourvues chacune d’un noyau qui serait la chose-même, enveloppée d’une multitude de prédicats grâce à un jugement d’attribution. Lacan nous a traduit ce dernier : il n’est que la symbolisation primordiale créatrice de signifiants.

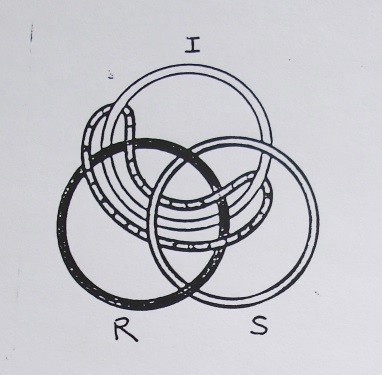

La nosographie contient une structure borroméenne

Pourquoi l’histoire n’a-t-elle créé ou plutôt retenu que certaines entités et non pas d’autres ? Il me semble que ce choix est lié à une structure ternaire borroméenne présente dans l’inconscient22, qui exerce une sorte d’attraction orientée au sein du florilège proposé au cours des siècles. Le titre de la prochaine conférence, celle de Colette Soler, « Pour une clinique borroméenne », m’encourage à soutenir cette hypothèse. Et cette structure ternaire spécifiquement lacanienne est rendue visible en multipliant les ternaires afférents à la triade névrose-perversion-psychose, qui occupe ce cycle de conférences depuis un an et demi.

Le nœud borroméen de Lacan

Trois niveaux d’adhésion

Ce cycle a commencé par l’examen de trois niveaux d’adhésions du sujet, décrits dans procédait d’un amour de l’argument de l’an dernier. Il proposait l’examen des notions de croyance, de conviction et de certitude. Il suggérait que la croyance névrotique transfert, la conviction perverse d’une aliénation au dogme d’une masse, la certitude psychotique d’un au- delà de la parole. Je crois que nous pouvons essayer d’y lire bien d’autres choses.

La croyance

Même s’il est vrai que la croyance est toujours l’effet d’un transfert, elle comporte aussi et intrinsèquement une espèce de minimisation de l’adhésion, qui est fort intéressante. Et ce bémol dans le jugement qu’elle implique se révèle d’autant plus qu’on l’examine dans son contraste par rapport à la conviction et à la certitude. Il suffit de remarquer que l’expression – « Je crois que… » – implique une adhésion bien plus légère que celle du « Je crois », énoncé tout seul. La première affirmation – « Je crois que… » – contient une dose de contingence, un zeste d’incertitude, un peu d’hypothétique. Elle a une déhiscence. Elle n’exige aucune preuve. On peut même soutenir qu’elle possède quelque chose de son contraire qu’est le doute. Croire, c’est avancer de la conjecture et non pas adhérer de façon inconditionnelle. À la lumière des réseaux que Lacan a décrit à propos de La lettre volée d’Edgar Poë23, on peut se demander si la présence de ce conjectural ne tient pas à la nature symbolique inhérente au croire. Croire est de l’ordre du pari. Le 26 avril 1955 Lacan a dit : « Le pari est au centre de toute question radicale portant sur la pensée symbolique. Tout se ramène au « to be or not to be », au choix entre ce qui va sortir ou pas, au couple primordial du plus et du moins. Mais présence comme absence connotent absence ou présence possibles. Dès que le sujet lui-même vient à l’être, il le doit à un certain non-être sur lequel il élève son être.24 » La croyance, du moins dans l’acception que je lui donne, est sans doute la perception « endopsychique » d’un trou qui fait le symbolique. Prenons l’exemple du réseau des signifiants qui enveloppe l’oubli du nom de Signorelli par Freud25. De signifiant en signifiant, « Signor » et « elli » conduisent Freud vers ce qu’il cherche réellement à oublier, à savoir certaines pensées qui concernent la mort et la sexualité. Un trou est venu à la place d’un autre. L’incertitude présente dans la croyance provient d’un trou du genre de celui du refoulement contenu dans l’oubli de Freud. La croyance croit au refoulement et donc à l’inconscient. Et la présence d’une chose pour une autre, tout comme celle d’un trou pour un autre, est, elle aussi, l’essence même du symbolique. En outre, tout l’ensemble de la théorie analytique est très souvent présenté par Freud comme n’étant qu’une hypothèse. Pour lui aussi elle est de l’ordre du pari. Dans la première des Nouvelles conférences sur la psychanalyse il énonce une alternative face au rêve26 : ou bien le rêve n’a pas de sens, il n’est que l’effet de processus organiques, ou bien il est « plein de valeur et de signification ». Il choisit cette seconde option et précise qu’elle est « arbitraire » (« willkürlich »). Toute l’analyse est ainsi placée sous le signe d’une contingence inaugurale. Freud « croit » que le rêve a un sens. Il maintient ce pari tout au long de sa recherche en affirmant qu’à chaque pas il est prêt à renoncer à sa théorie si un seul élément venait à l’infirmer. La règle fondamentale énoncée au départ d’une analyse met en évidence cette même contingence et ce même pari, et par conséquent cette même croyance. Il s’agit pour l’analysant de dire ce qui lui vient à l’esprit en acceptant une succession des idées venues au hasard. Freud emploie le terme d’ « Einfall » très mal traduit par « idée » ou « pensée »27. La vraie traduction serait l’ « intombée », puisqu’il s’agit de l’idée qui tombe dans la tête, au hasard, lequel se traduit par « Zufall », très proche d’ « Einfall ». Lacan désigne le symbolique comme une contingence universelle dans la troisième conférence de son second séminaire28. Comme il l’a fait remarquer ailleurs, chaque élément surgit sur fond de non-être. Cette contingence est aussi présente dans la dernière grande avancée de Lacan : le nœud borroméen. Ce qui fait que le symbolique n’est pas seulement le rond du symbolique noué à ceux du réel et de l’imaginaire. Le symbolique est présent dans l’ensemble du borroméen, c’est-à-dire dans ce genre de nodalité. Rappelez-vous que dans le nœud borroméen à trois anneaux, chacun ne s’y maintient que grâce aux deux autres. L’ouverture d’un seul désolidarise les trois. Ce borroméen élémentaire peut donc s’énoncer comme « trois ou pas ». Ceci rejoint la formule aristotélicienne de la contingence : « être ou pas »29. Si l’on « borroméise » davantage d’anneaux, on obtiendra « quatre ou pas », « cinq ou pas », « six ou pas », etc. Le borroméen n’est-il pas ainsi une formalisation de la « contingence universelle » qui, selon Lacan, définit le symbolique ? Je crois que oui. C’est ainsi que la croyance de la névrose contient le symbolique.

La conviction

Pour certains la conviction est un simple synonyme de la croyance. Je pense au contraire qu’il faut bien distinguer ces deux assentiments. Il n’y a pratiquement pas de trou dans la conviction, et s’il y en a un il est récusé. La conviction est une victoire contre toute faille. Dans le vécu de conviction, si par hasard il y quelqu’un d’autre qui pense différemment, il faut le « convaincre », c’est-à-dire « vaincre ». La conviction s’établit toujours comme l’issue d’une bataille, fût-elle virtuelle. Elle est une adhésion forte, un assentiment puissant, un acquiescement stable fondé sur une suggestion où l’on imagine une preuve. Nietzsche a souligné l’aspect dangereux de la conviction : « En vérité les convictions sont plus dangereuses que les mensonges. » Lawrence d’Arabie va plus loin encore : « On peut discuter des opinions, mais les convictions ne sont guéries qu’à coups de fusils. » La nature imaginaire de la conviction est évidente lorsque l’on considère l’ « intime conviction » du code français d’instruction criminelle. Au-delà des preuves il s’agit d’examiner l’impression faite sur la raison dans la sincérité de la conscience. La conviction, qui peut être partagée par un groupe, est figée, statique, inamovible et indiscutable. Elle ne permet pas de s’ouvrir à celui qui veut dialoguer ou argumenter. Le convaincu est isolé. Il ne possède qu’un signe de ralliement avec d’autres qui partagent sa conviction. Cette fixité de fétiche provient d’une étrange coagulation, comme si le sujet manquait d’élasticité psychique. Elle est identique à celle que l’on rencontre dans la perversion. L’objet imaginaire dont il y est question et qui recouvre le manque possède la solidité du concret. C’est un imaginaire très particulier. Je vais me permettre de retourner vers l’écrivain André Gide, pour essayer de vous en dire quelque chose30. Pédophile et pédéraste, Gide a vécu à l’âge de 13 ans un événement fondateur, qui fut source d’innombrables répétitions ultérieures, que ce soit dans ses écrits ou dans son vécu. Après avoir passé l’après-midi dans la maison de son oncle maternel Émile Rondeaux, rue de Lecat à Rouen, il retourne sur ses pas et y pénètre à nouveau, bien qu’on lui fasse comprendre qu’il dérange. Il va passer par trois étages. Au premier, le rez-de-chaussée, la porte du bureau de son oncle est fermée. Celui-ci est absent. Au second étage la porte est entrouverte et il voit sa jolie tante Mathilde en proie à des vapeurs en attendant son amant. Au troisième, il voit sa cousine Madeleine, âgée de 16 ans, agenouillée au bord de son lit, qui pleure à cause de l’humiliation infligée à son père. Il entre dans la chambre et décide dans la foulée de lui offrir sa vie pour la consoler. On sait qu’il en fera sa malheureuse épouse. Chaque élément de cette marche à trois stations fut fixé à jamais, fétichisé, donnant lieu à d’innombrables retours. Il a d’abord fétichisé le jeune garçon qu’il était et qui deviendra l’objet du désir pédophile qu’il manifestera encore à 70 ans. Sa cousine avait 16 ans. Il aimera Marc Allégret lorsque celui-ci aura 16 ans. Il aimera aussi Elisabeth Van Rysselberghe quand elle aura cet âge-là. Il en aura une fille, Catherine, décédée il n’y a pas très longtemps. En ce qui concerne l’étage du père, on peut remarquer qu’il se mettra dans les pas de celui qui fut un père de substitution : le pasteur missionnaire Élie Allégret – Son propre père était décédé lorsqu’il avait 10 ans. Il suivra les itinéraires d’Élie Allégret en Afrique et en Angleterre. Divers indices font penser qu’il s’est également identifié à sa tante. Notons aussi que le thème de la porte sera incroyablement récurrent. Il faut également remarquer le clivage et même la fragmentation du moi qu’impliquent toutes ces fétichisations. Il est la mère, il est l’enfant, il est sa tante, il est le père. Tout cela possède l’inébranlable fixité qu’on trouve dans une conviction. La valeur des fétiches ne peut être mise en question. L’imaginaire est ici remplacé par du réel, fût-ce le réel de la sonorité de « lalangue31 », comme dans le cas décrit par Freud32 où un certain brillant sur le nez a été fétichisé à partir de la sonorité de la parole prononcée dans l’enfance par une gouvernante anglophone. Elle avait dit « a glance at my nose », « un regard sur mon nez ». Or en allemand « Glanz » signifie « brillant ». Le fétiche a une valeur pénienne féminine et a pour fonction de dénier son manque. La conviction dénie elle aussi le manque, l’erreur, la contradiction. Dans la structure perverse le trou de l’inconscient est rendu inaccessible. Dans la névrose on y accède par la substitution d’un signifiant à un autre, c’est-à-dire par la métaphore. La perversion ne connaît quasiment que de la contiguïté, le proche en proche signifiant, c’est-à-dire la métonymie lacanienne. Un exemple fourni par Freud l’illustre magnifiquement. La chaussure a la valeur du pied, qui a la valeur de la jambe ou du bas, le velours a la valeur des poils pubiens, et ils ont tous la valeur du pénis, un peu comme s’ils portaient l’arrêt du regard juste avant la vision de l’absence de pénis chez la fille. Et la conviction est le même ravaudage réparant une faille. La moindre critique est déniée en étant considérée comme une erreur. Il en va ainsi pour un autre manque, plus subtil et difficile à penser. Le corps est pour nous tous un corps marqué par le langage. Cette inscription du langage l’évapore un tant soit peu, tout comme le vocabulaire botanique savant éloigne les plantes que l’on regarde. Il y a toute une pathologie qui vise à remplir de chair le corps éthéré. Il s’agit des scarifications, de la prise de drogue, de l’alcoolisme. La conviction veut un corps concret.

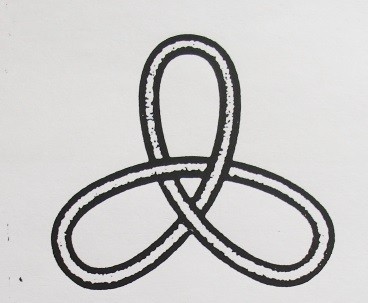

La certitude

La psychose est le domaine de la certitude. Le contenu de son délire est irréfragable pour un psychotique. Cette certitude est l’adhésion la plus forte qui soit. Elle ne comporte ni faille ni même la récusation d’une faille. Elle n’est pas l’effet d’un jugement. Jules Lagneau, le plus grand et le plus méconnu des philosophes de l’école réflexive française, a dit dans son Cours sur l’évidence et la certitude : « […] la certitude se rapporte au réel et non au possible.33 » Le psychotique est immergé dans un réel impossible, dans un « néo-réel », selon le terme de Charles Melman. C’est un réel qu’il ne discute pas, à l’encontre de ce que d’autres peuvent lui dire. Il est absolument évident. On peut s’en faire une idée grâce à la comparaison fournie par le Président Schreber 34, ce célèbre délirant dont l’œuvre a été commentée par Freud et Lacan : argumenter pour d’autres en faveur des irrécusables données de son délire revient selon lui à vouloir expliquer les couleurs à un aveugle de naissance. Cette certitude est celle de ce qu’il voit dans ses hallucinations, et aussi celle de ce qu’il entend dans des voix, puisque le psychotique ne parle pas lui-même en son nom comme le névrosé, mais est parlé par une parole en position tierce. L’imaginaire et le symbolique ont ici la certitude du réel. Pour cette raison les trois registres réel, symbolique et imaginaire du nœud borroméen y sont illustrés par la continuité d’un nœud de trèfle35. Pour se l’imaginer il suffit de suivre le bord des trois lunules d’intersection du nœud borroméen classique en respectant les dessus-dessous qui entourent le petit a, de telle sorte qu’il ne puisse être dénoué et devenir un cercle. La consistance de ce nœud est un mélange d’imaginaire, de symbolique et de réel.

Le nœud de trèfle

Schreber a la certitude qu’une antique dévirilisation, qui a eu lieu dans sa famille, le féminise et en fait la putain de Dieu, puis la femme qui réengendre ce dieu ainsi que Sa création. Quand il voit dans le ciel un soleil gigantesque, il ne doute pas de sa réalité. Il me semble que pour Schreber l’univers entier fonctionne comme un miroir sphérique qui l’enveloppe et dont chaque élément est en même temps une partie de lui-même. Il peut y prévoir le moindre mouvement. C’est un monstrueux stade du miroir, avec la certitude qui lui est inhérente. Dans cet univers tout lui parle, les étoiles, les oiseaux, le vent dans les arbres. Dans les paroles qu’il entend, n’importe quel élément est par connexion n’importe quel autre. Le langage s’y étend en tache d’huile selon une surface qui met progressivement tous les signifiants en continuité avec tous les signifiés. « heilen » signifie « guérir », mais également « sanctifier », ce qui est équivalent à « fabriquer des âmes célestes ». C’est dans la certitude qu’il vit tout cela. Et la segmentation signifiante est anarchique. Lorsqu’il voit un homme entrer dans une chambre et un autre en sortir, il est certain que le premier s’est transformé en l’autre. Il est certain de l’identité de l’élément connexe, mais aussi d’une coupure radicale dans certains enchaînements. Quand le parc de l’asile fleurit au printemps il s’agit pour lui d’une création miraculeuse dont il est l’auteur. Il l’appelle « saint paysage ».

Trois transferts

La triade névrose-perversion-psychose comprend donc trois sortes d’assentiments. Elle engendre également trois sortes de relations transférentielles, que ce soit vis-à-vis d’un analyste ou de quelqu’un d’autre.

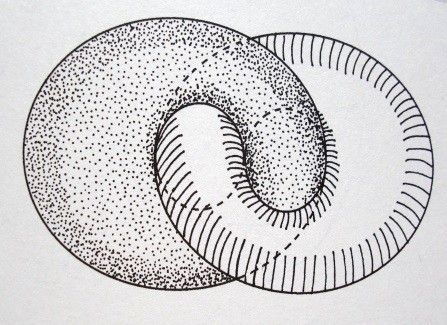

L’appel à l’Autre

Le névrosé, qui, comme on l’a vu, présente ouvertement une faille fondamentale, qu’il reconnait comme étant sienne et qui est à l’origine du symptôme qui le fait souffrir, fait appel à un autre dans l’espoir qu’il l’en guérisse. Une analyse consiste à poursuivre cette demande jusqu’à l’émergence du désir inconscient qu’il a refoulé. Il lui faut pour cela investir cet autre comme un grand Autre qu’il suppose savoir quelque chose sur son mal, sur son trou, avant de découvrir très progressivement qu’il ne souffre que dans l’anticipation que quelque chose lui sera enlevé afin de combler le trou de ce grand Autre. À ce moment-là celui-ci perdra à ses yeux le savoir qui lui était supposé. Et la souffrance causée par le manque du névrosé s’avérera n’avoir été que le manque de l’Autre qu’il ne supportait pas. Lacan s’est servi de la topologie du tore36 pour illustrer la relation entre la demande et le désir inconscient du sujet. Le tore est, comme vous le savez, une sorte de boudin ou de chambre à air. La demande du sujet fait le tour de l’épaisseur du tore, comme le fil électrique d’un solénoïde. Lorsqu’elle aura fait ce tour tout autour du tore, elle aura également accompli un tour en plus autour du trou central du tore. Ce tour en plus est celui du désir inconscient. La demande implique donc en elle-même le désir inconscient. Pour illustrer le transfert sur l’Autre, Lacan utilise la figure des tores enlacés. Le tore de l’Autre entre dans le trou du tore du sujet. Et son épaisseur a la taille de ce trou central. Ce qui veut dire que le désir du sujet est occupé par ce qu’il considère comme étant la demande de l’Autre. En fin d’analyse on découvre que la demande de l’Autre est une demande de rien. Le trou du sujet est alors le trou de l’Autre.

Les deux tores enlacés

J. Lacan (1961-1962), L’identification, Le Séminaire, Livre IX, inédit.

On peut aussi lire cette relation entre la demande et le désir sur le nœud borroméen, ainsi que les données qui concernent le savoir supposé à l’Autre et sa chute en fin d’analyse. Le désir inconscient du sujet s’offre en effet sous la forme d’un fantasme, par exemple le fantasme de s’être fait soi-même. Ce fantasme s’exprime avec un mélange d’imaginaire et de symbolique, en utilisant des signifiants venus de l’Autre et réinterprétés par le sujet. L’imaginaire se trouve dans les signifiés de ces signifiants. Le fantasme inconscient est le sens secret de toute la parole du sujet. Il est situé dans la lunule du sens, dans la zone de recouvrement de l’imaginaire et du symbolique. Cette lunule contient une certaine jouissance. Son centre est évidemment un vide, celui qui est au cœur du nœud borroméen, là où l’on place l’objet a. Il est équivalent au centre du tore, à l’endroit même où il y avait la demande de l’Autre sur le tore de l’Autre. La jouissance du fantasme est illusoire puisque trouée. Au cours de l’analyse, sous l’effet de la répétition dans le transfert, les signifiants qui disent le fantasme inconscient se réduisent à un enchaînement de lettres. Ces lettres sont faites du réel faisant protrusion dans le symbolique. C’est ce que l’on trouve dans la lunule de la jouissance phallique. Celle-ci comblerait l’Autre si elle n’était pas tout aussi trouée que le sens. Rien ne comble l’Autre. Il est lui-même troué. Il n’y a pas de jouissance phallique. Le sujet n’a rien à sa disposition pour faire jouir l’Autre. Toutes ces jouissances qui figurent sur le schéma du nœud ne sont d’ailleurs que des horizons jamais atteints. Lacan a lancé dans un célébrissime aphorisme que « le savoir est la jouissance de l’Autre ». Il s’agit là aussi d’une jouissance supposée. C’est ce qui figure sur la lunule entre l’imaginaire et le réel. Ce savoir n’existe pas. L’analyse conduit le sujet à voir le trou de ce savoir, de cette jouissance, comme étant le trou de ce qu’il pensait offrir à l’Autre à travers son fantasme, et le trou du phallus par là-même. Le transfert névrotique est la version déployée des trois lunules. La liquidation de ce transfert se fait grâce à la saisie de l’identité des trois trous au niveau de l’objet a. Cela va de pair avec la singularisation des trois registres du symbolique, de l’imaginaire et du réel. On peut le concevoir comme un écartèlement maximal des trois ronds, ce qui met en évidence le coincement central qui fait disparaitre le plus-de-jouir qui occupait imaginairement la place du trou de l’objet a. Ce coincement est une saisie du réel de la structure.

Le défi de l’Autre

Le transfert du pervers ne s’appuie pas sur un savoir supposé à l’analyste. Au contraire, il défie l’analyste. Si celui-ci n’entre pas dans ce jeu de rivalité, le pervers le quitte rapidement. Il ne reconnait que le réel de la mort ou du gendarme comme étant son maître. Pour lui les jouissances n’ont pas de trou, elles ne sont pas remises en question. Ceci est particulièrement évident au niveau de la jouissance phallique. Il en résulte que les autres jouissances sont figées elles aussi. Ce qui veut dire que la dimension de l’imaginaire n’a pour lui aucune valeur. La dévalorisation de l’imaginaire peut être repérée chez André Gide au niveau de son fantasme de mère pénienne. Il ne le signifie pas en tricotant avec le symbolique et l’imaginaire, il l’agit en se prenant pour une mère qui protège sa cousine plus âgée que lui, il met en acte sa pédophilie, et il se voile parfois, quasiment comme un travesti. Comme il ne fait pas usage de métaphores, tout son agir produit des clivages de son moi. Il est la mère, et même une double mère si l’on y inclut la tante, il est l’enfant, il est le père. Sans métaphore, il n’y a pas d’unification de son moi. Son fantasme de n’être rien, signifié par le fait de détruire les pâtés de sable de ses camarades, de rêver d’une femme qui se vide du sable qui la constitue, se retrouve dans son premier passage à l’acte pédophilique dans le sable du désert, et dans la procréation de sa fille sur le sable d’une plage. L’enfant de sable est comme une chosification, une pétrification, une minéralisation, une « objectalisation » de cet enfant. Elle est tout à fait homologue à la pulvérisation qu’accomplissent les nouvelles nosographies américaines. Elles déstructurent perversement. Avec un registre imaginaire défaillant, les deux autres registres du nœud borroméen risquent de se désolidariser. C’est l’écriture et le mouvement qui servent de liant borroméen à Gide. Ils font office de quatrième rond, appelé « sinthome37 » par Lacan, celui qui maintient la « borroménéité » des trois registres du symbolique, de l’imaginaire et du réel. Ce rond supplétif ne permet aucun mouvement analytique. Gide n’a fait que cinq séances d’analyse chez Eugénie Sokolnicka.

Le quatrième rond du « sinthome »

L’inclusion de l’Autre

Le nœud de trèfle du psychotique ne permet l’inscription d’aucun trou ni d’aucune perte, et ne produit donc pas de véritable transfert. Tout est pris dans la certitude inébranlable d’un délire. Et ce qui s’abîme chez le névrosé dans un trou s’y déploie comme réel jusqu’à la dimension de l’univers. L’analyste s’y trouve inclus en tant qu’élément de l’ensemble de ce réel délirant. Nous pouvons illustrer cela en reprenant le délire du président Schreber38. Le 1er octobre 1893, à l’âge de 51 ans, le ministre de la Justice avertit lui-même Daniel Paul Schreber qu’il est nommé président de chambre de la cour d’appel de Dresde. C’est un poste très élevé pour son âge, qui le conduit à être le supérieur hiérarchique de gens plus âgés que lui. Cela l’honore et le bouleverse. Il est rapidement « surmené » (« übernommen ») et n’arrive plus à trouver le « sommeil » (« Schlaf »). À noter que durant l’été il avait eu une pensée très étrange : « Qu’il serait vraiment beau d’être une femme qui subirait l’accouplement » (« das dem Beischlaf unterliege »). « Beischlaf » est proche de « Schlaf » et « übernommen » ainsi que « unterliege » contiennent dans leurs littéralités l’idée d’ « être couché en dessous ». Son incapacité, sa « castration » en quelque sorte s’exprime par le souci, la fatigue et une identification féminine. En novembre il consulte celui qui l’a tiré d’affaire neuf ans auparavant : le professeur Flechsig de Leipzig. Celui-ci lui promet une « guérison » (« Heilung ») grâce à un nouveau somnifère. Il aborde le symptôme de façon concrète. Il méconnaît que le souci de Schreber est son incapacité de tenir une position masculine. Il descend en effet d’une branche dévalorisée par un père plusieurs générations avant. Schreber va passer par un délire extrêmement complexe pour signifier une castration féminisante. Flechsig lui promet une « Heilung » qui peut s’entendre comme une « sanctification ». Si Schreber subit une sanctification, les âmes qui composent Dieu vont s’abîmer en lui. Et Flechsig, qui est le guérisseur-sanctificateur entrera en rivalité avec lui, puisqu’il créera également des âmes saintes. Une bonne partie du délire est un combat entre Schreber et Flechsig pour s’accaparer un maximum d’âmes, pour les arracher à Dieu. C’est finalement Schreber qui l’emportera et toutes les âmes nécessaires à Dieu pour recréer des humains vont se perdre en lui. Il deviendra la femme qui réengendrera les humains et même tout l’univers. Flechsig tient, sans le savoir, ajoute Schreber, un rôle fondamental dans le délire. C’est au fond une victoire contre l’ancêtre qui a refusé l’adoubement comme mâle valable à l’un de ses fils. Et Flechsig en est le représentant. Le transfert sur ce personnage au départ paternel s’effectue par son inclusion dans le délire. Rien de ce que Flechsig peut dire n’influence le cours des choses. Lacan a parlé de l’inertie dialectique du délire. Il suit son propre chemin, tel un réel inentamable.

Trois sortes de pertes

J’ai parlé de castration féminisante à propos de Schreber. Il faut maintenant préciser à ce sujet de quoi il retourne dans les trois structures que nous examinons à ce sujet. La triade névrose- perversion-psychose comporte en effet trois sortes de mises à l’écart de la castration, c’est-à- dire trois sortes de pertes très différentes. Celle opérée par un refoulement, celle du déni et celle liée à la forclusion.

Le refoulement

Commençons par la névrose. Un jeune homme plutôt phobique souffrait d’une phobie du vide, et en particulier du vide engendré par le fait d’être en un endroit surélevé, un étage haut placé, le rebord d’une route de montagne, un toit, un pont. C’était comme si dans ces circonstances il manquait quelque chose à son regard qu’il aurait voulu récupérer en y allant, tout en sachant qu’il n’y verrait pas davantage, puisqu’il serait mort. Il avait l’impression de souhaiter une jouissance absolue du regard. Il regrettait de ne pouvoir tout voir, autant dans l’étendue que dans l’intensité discriminatoire. Il y renonça, mais avec un certain regret. Il consentit ainsi à une castration imaginaire. Mais il y avait une autre castration qu’il lui était beaucoup plus difficile d’admettre. Et c’est d’une manière générale celle qui pose le plus de problèmes aux analysants. Lorsqu’il était enfant sa mère avait peur qu’il ne tombe et le surveillait depuis l’appartement très élevé d’un HLM. Elle était donc perpétuellement en manque au niveau de son regard. Cette castration-là, maternelle, féminine, déplacement du manque de pénis selon Freud, était refoulée par le fait de la situer au niveau du regard. La mère était châtrée par un manque au niveau de son regard. Lui-même voulait tout voir, comme pour offrir cette totalité à sa mère. Il lui manquait d’admettre qu’il ne pouvait strictement rien pour ce manque de sa mère et qu’il ne pouvait donc pas être son phallus par la médiation de son regard. Tel était l’objet de son refoulement.

Un autre analysant, souffrant d’une timidité extrême, accordait une grande plus-value au regard d’autrui. Lors d’une séance il fut question de la détresse irréductible et irrémédiable de son père, décédé lorsqu’il était enfant. Il était donc question de la castration de l’Autre. Quelques séances plus tard il évoqua son problème de regard et de timidité. Au sortir de la séance, assis dans un buffet, il constata que sa timidité avait disparu. Les autres le regardaient, avec insistance ou très fugitivement, et il pensa qu’ils étaient comme aveugles, ne voyant de fait pas grand-chose de sa personne. La timidité ne reprit jamais son ancienne ampleur. Il avait perdu la plus-value accordée à la vision grâce à la castration de l’Autre. C’est cette castration qu’il avait refoulée.

Le déni

Qu’en est-il du « refoulement » du pervers qu’on appelle « déni » ? Comment s’y prend-t-il pour mettre de côté la castration féminine, ou plus généralement la castration de l’Autre ? Prenons comme exemple l’aventure de la rue de Lecat vécue par Gide à l’âge de 13 ans. Les signifiants essentiels de cette scène, par exemple celui de « porte », proviennent de la réalité vécue et non pas d’un fantasme. Ces signifiants sont « fétichisés », c’est-à-dire cristallisés, pétrifiés, éternisés. Ils ne sont pas transformés par des substitutions ou des déplacements. Tous comme les chaussures ou les bas ils déplacent l’attention loin de la zone ou la castration est visible. L’offrande de soi-même effectuée par Gide pour démentir la détresse de sa cousine, ainsi que des détails comme le fait d’être à genoux, l’attitude de prière, les pleurs, tout cela recouvre le manque de Madeleine et le fera à chaque apparition dans un écrit. Les éléments fixés devant la porte du second étage l’empêchent de considérer le malheur conjugal de la tante Mathilde. Gide, tout comme Madeleine, n’y a jamais vu que le péché de l’infidèle. Tout ce qu’a fait le père évoqué au premier étage est reproduit très fidèlement en voyageant en Afrique et en Angleterre avec son père de substitution, et de la même façon que lui. Gide emmène Marc Allégret à 18 ans, alors que le père de celui-ci, Élie Allégret a effectué le même voyage en Angleterre avec Gide lorsque celui-ci avait cet âge-là très précisément. Il a même reproduit une escapade en Écosse. Ces cristaux de lettres et ces actions pétrifiées sont destinés à recouvrir la détresse du père de Madeleine et aussi le manque éducatif, au sens de manquement, du père Élie Allégret. Dans un récit39 Gide fait allusion à la castration féminine en décrivant une certaine Rachel aux jambes frêles sur lesquelles Jérôme ramène un châle. Mais il faut noter que le recouvrement, le déni, la « Verleugnung » – pour utiliser le terme de Freud – n’annulent pas complètement sa castration. Par métonymie ils sont une allusion à la castration. Le pervers utilise le proche en proche, mais n’empêche pas l’observateur attentif de saisir autour de quoi il tourne. N’ayant pas de phallus métaphorique, le pervers n’a pas non plus de vrai « moi ». Il ne possède qu’un double « moi » ou même un « moi » multiple, plus ou moins fragmenté. Ainsi le cercle imaginaire du nœud borroméen se désolidarise-t-il des deux autres. C’est le « sinthome » ou quatrième rond des divers fétiches et des lettres qui maintient néanmoins les trois ronds. Ceux-ci sont immobilisés, ainsi que les zones qui promettent les diverses jouissances.

La forclusion

Selon Lacan, le psychotique refuse la castration au moyen d’un processus appelé « forclusion ». Ce terme juridique traduit la « Verwerfung » de Freud, que celui-ci emploie à propos de l’Homme aux loups. La forclusion du Nom-du-Père, c’est-à-dire d’un signifiant dont la fonction est d’introduire la signification phallique dans l’inconscient du sujet a pour effet d’empêcher la constitution du registre symbolique. Cette défaillance libère également le registre imaginaire. Tout devient réel de ce fait. Ce que le psychotique imagine advient dans le monde extérieur. C’est ce que l’on observe dans les délires. À la place du père symbolique le psychotique se met lui aussi dans les pas du père réel. La trace du père est remplacée par le réel qui est à l’origine de cette trace. Schreber suit le destin de son père en subissant des accidents aux mêmes âges où son père a subi les siens. Il délire en se conformant aux conseils hygiéniques et aux traitements orthopédiques de son père médecin. Il les vit comme étant réels et non pas des imitations. Le nœud de trèfle que nous avons évoqué est certes réel-symbolique-imaginaire, mais il faut comprendre cela comme une absorption du symbolique et de l’imaginaire par le réel impossible. La forclusion du Nom-du-Père est un super-refoulement. Safouan a d’ailleurs écrit que « […] le refoulement est le mode de présence habituel du nom du père dans le discours.40 » Le Nom-du-Père empêche de se cantonner dans le discours de premier degré de la mère. Dans un texte consacré aux « Aspects cliniques et théoriques de la forclusion du Nom-du- Père41 », j’ai donné quelques exemples de ce qui instaure cette forclusion. Je vous fais part du plus parlant. Chez une de mes patients une forclusion du Nom-du-Père fut la cause d’un délire chronique à thème mystique42. Je ne puis rapporter tout le contenu du délire, mais seulement un détail particulièrement important. L’apparition des hallucinations auditives d’Élise Sauveur avait fait suite à une rencontre avec un jeune homme avec qui il n’y eut que des échanges de regards. Elle lui envoya deux cartes postales, alors qu’elle ne connaissait pas son patronyme. L’une représentait la « cathédrale de Strasbourg », l’autre « un faon ». Cet envoi se rattache à une action commise par son père alors qu’il n’avait que 18 ans. Je cite mon texte : « Alors qu’il avait 18 ans, sa mère, qui allait régulièrement à confesse en cette « cathédrale » était revenue toute émue parce que son confesseur lui avait demandé pourquoi elle n’avait qu’ « un enfant ». Le jeune homme était allé attendre le prêtre sur le parvis et l’avait giflé. Les deux éléments figurant sur les cartes postales, la « cathédrale » et un « faon », ainsi qu’une impulsive confession [d’Élise Sauveur], faisaient de toute évidence allusion à cette gifle. […] la métaphore du Nom-du-Père de la grand-mère paternelle a été reniée par son fils, lequel a curieusement transmis cette distorsion à sa fille. » Tout le délire avait pour but de corriger le péché structural du père diabolique.

Trois manières d’instaurer le sujet

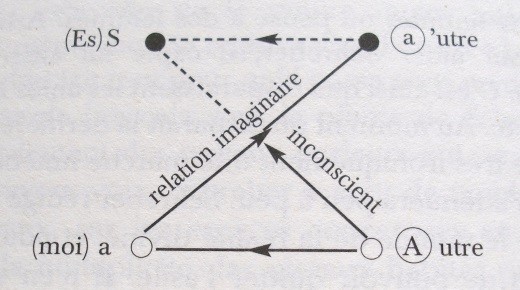

La triade névrose-perversion-psychose implique par ailleurs trois manières d’instaurer le sujet de la parole, ce sujet qui n’est pas le moi et qui n’advient qu’en traversant ce moi. Il y a une certaine continuité et non pas une opposition entre ces trois advenues du sujet. Toutes les trois se fondent sur la fonction de la parole, bien résumée par le « schéma L » de Lacan43. Il s’agit d’un quadrangle dont chaque coin est occupé par un concept essentiel et reliés aux autres par des flèches indiquant une succession logique ou une simultanéité. Dans les trois structures que sont la névrose, de la perversion et la psychose, c’est l’habillage de ce « schéma L » qui change et non pas le « schéma L » lui-même. Ce qui veut dire que les trois structures ne possèdent pas que des différences.

Le schéma L de Lacan

Reprenons la fonction de la parole productrice du sujet décrite par le « schéma L ». Dans l’acte de parler, il y a quatre éléments qui fonctionnent en même temps. Il y a d’abord une relation imaginaire avec un semblable. C’est le lien entre le moi (a) et le semblable (a’). Cette relation imaginaire est traversée par une relation symbolique qui doit tenir compte de cette relation imaginaire qui lui est corrélée. Le symbolique n’advient qu’à l’encontre de l’imaginaire. Ce lien symbolique est fondé sur l’ « existence » d’un lieu abstrait supposé, désigné comme A, appelé « lieu de l’Autre » ou « lieu de la parole ». C’est de ce lieu que ça parle du moi (a), et que ça valide le sujet S à l’endroit du ça. C’est pour cette raison que lorsqu’on parle, au moment où on démarre une phrase, nous ignorons vers où se dirige cette phrase et comment elle va se conclure. Mais tout se passe comme s’il y avait un lieu étranger où s’élaborent son sens final et sa correction.

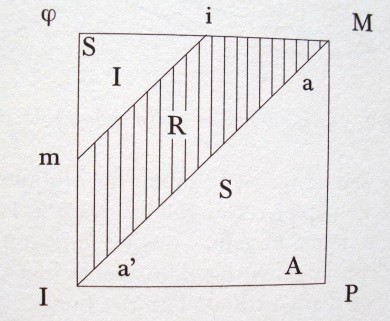

Dans la névrose

Le « schéma R44 » de Lacan est l’habillage névrotique de ce « schéma L ». Le « schéma I » qu’il nous propose pour comprendre Schreber, en est le manteau psychotique. La version perverse, on peut la déduire d’un texte de Catherine Millot45, intitulé La croix de Saint-André, qu’elle a produit en 1998 lors d’un colloque consacré à Gide à Cambridge. À l’intérieur du « schéma R » vous retrouvez les lettres du « schéma L », qui résument la constitution du sujet S à partir du sujet opaque qu’est le « Es », le « ça » freudien. À l’extérieur du quadrilatère vous avez les lettres de la relation œdipienne. M, c’est la mère, P représente le père, I est l’enfant idéal désiré par la mère, désiré d’un père. φ est le phallus, l’enfant imaginaire du désir de la mère, celui qui la comblerait, celui qui est accepté comme n’existant pas.

Le schéma R de Lacan

Le sujet névrosé se constitue en partie par le maintien du lien entre la mère et l’enfant idéal qu’il pense être, oubliant qu’il est cet enfant idéal imaginaire grâce au père. Le père pourfend cet axe mère-enfant idéal, puisqu’il porte le phallus qui dépossède l’enfant de son idéalité. Le névrosé n’est sujet que par cette dépossession. Cette dernière opération est une opération symbolique qui traverse le lien imaginaire idéalisant. C’est ainsi que se constitue le sujet. Le « schéma R » est en quelque sorte la vision de l’advenue normale du sujet. Comme vous le voyez sur le schéma, il maintient les trois registres du symbolique, du réel et de l’imaginaire figurés sur le nœud borroméen.

Dans la perversion

Catherine Millot a proposé une reprise tout à fait singulière de ce « schéma R » à propos de la clinique d’André Gide. Aux quatre angles son schéma figure toutes les identifications de l’écrivain, en proie non seulement à un dédoublement du « moi », mais à un véritable dédoublement de dédoublement, puisque la figure maternelle à laquelle il s’est identifié est tout aussi double que la figure de l’enfant pour lequel il se prend. L’axe qui va de M à I va chez lui de l’image de sa vraie mère, dont le prétendu amour n’était que de la rigueur morale et une abnégation allant jusqu’au sacrifice. Elle enfermait son fils dans une surveillance constante, avec le prétexte qu’il était chétif et fragile d’esprit. Cet enfant fragile est à la place de I. Au moment où Gide s’offre à Madeleine pour la protéger « contre la vie », au troisième étage de la rue de Lecat, il s’identifie à cette mère mortifère et met sa cousine Madeleine à sa propre place. Cet axe imaginaire est l’axe de la mort. L’autre axe, qui va de P, qu’on devrait désigner par M’, vers φ, part en fait d’un point d’identification inconsciente à sa tante Mathilde, la mère de Madeleine, considérée comme une femme de mauvaise vie, et va jusqu’à l’enfant objet de désir, puisqu’il se souvient d’un moment où elle l’a chatouillé sous sa chemise. Les jeunes garçons qu’il désire dans sa pédophilie seront à sa place face à lui-même identifié à Mathilde. Lors de son voyage de noces il caresse devant sa femme les bras de jeunes garçons arabes. Cet axe est l’axe du désir, l’axe de la vie, pour lui du moins. Gide est donc clivé par deux identifications à des mères très différentes et deux autres identifications à des enfants tout aussi différents. La pédophilie était pour lui une tentative d’échapper à un désir de mort. Ce tableau est figé, pétrifié par des identifications définitives. Les deux axes sont des axes où règne la répétition. J’ai ajouté quelque chose à ce schéma. Il me semble que l’identification à Élie Allégret est une identification au père, et que celui-ci est convoqué par les agirs de Gide, dans une tentative désespérée de créer un axe symbolique, une métaphore paternelle, afin de limiter l’emprise de sa double identification à la mère. C’est par là qu’il se fait sujet à venir, sujet virtuel indéfiniment repoussé, mais sujet néanmoins. Avec toutes ces identifications qu’il réalise concrètement, Gide se situe avant tout dans le registre d’un imaginaire réel. Le symbolique n’en est pourtant pas absent. Mais il est sans cesse à venir. Il n’y a guère de métaphore chez le pervers, sans doute parce qu’il n’y a chez lui presque pas de métaphore paternelle. J’ai proposé il y a longtemps qu’on avait affaire à une métonymie paternelle, un appel incessant à une métaphore à venir, dont l’advenue n’est pas impossible. Les patients qui s’expriment par l’agir peuvent en effet rejoindre le chemin de la névrose en passant par l’angoisse. C’est quelque chose qu’on constate cliniquement. L’inconscient du pervers n’est pas accessible par la profondeur verticale de la métaphore, mais à l’horizon du lointain. L’agir attend son interprétation de la part de quelqu’un en position d’analyste.

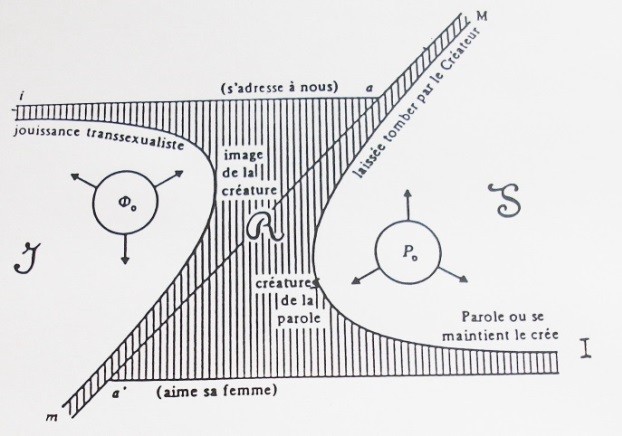

Dans la psychose

Le schéma I de Lacan

Le « schéma I46 » de Lacan décrit la transformation du « schéma R » se produisant dans la psychose. Il y est écorné en P et en φ, et tend de ce fait à se rétracter. Pour compenser cette tendance, il est étiré comme du caoutchouc, écartelé aux quatre coins, dans les quatre directions du quadrangle. La tendance à la résorption est montrée au moyen de deux échancrures à forme hyperbolique. Ainsi se maintient un minimum de sujet. Il n’est fait que de réel. Cette composition confirme le nœud de trèfle qui absorbe le symbolique et l’imaginaire dans le réel.

Dans le temps qui m’est imparti il ne m’est pas possible de faire un commentaire détaillé du « schéma I ». Retenez que la relation spéculaire aa’ est remplacée par la relation entre Dieu et Schreber. Le Dieu Créateur laisse tomber les âmes qui le composent en partie et dont Il aurait besoin pour recréer des humains. Ces âmes abandonnées entrent surtout dans le corps de Schreber. C’est en lui et par lui que l’humanité se recrée. C’est ce que Lacan appelle « le futur de la créature ». Cet axe imaginaire nécessite un axe symbolique où est figuré quelque chose comme un mouvement de désir. Un « ordre du monde » est, en bas à droite, à la place du père symbolique. Cet ordre exige en guise de « castration » que Schreber devienne une femme procréatrice, et c’est vers cela que va tout son délire. Cette « jouissance transsexualiste » lui donne un semblant de sujet. Il y a d’autres nosographies triadiques Il y a donc aussi comme une certaine continuité qui va de la structure névrotique à la structure psychotique en passant par la perversion. Elle va de pair avec les oppositions que nous avons évoquées. C’est l’invariant au cœur des permutations. C’est la présence de cette continuité qui m’a donné l’idée d’une nosographie personnelle fondée sur cette seule continuité47. Certains l’ont utilisé, mais elle n’a évidemment pas eu un grand impact dans le monde des psychanalystes et encore moins des psychiatres. J’ai proposé de considérer qu’il n’y avait qu’une seule structure, qu’on pouvait appeler « névrose ». Et que cette névrose symbolisait le complexe d’Œdipe, c’est-à-dire la castration, la perte de la jouissance de la mère, et ceci de trois façons : au moyen de symptômes, avec des agirs, avec un réel impossible comme on en trouve dans les délires. On peut donc penser qu’il y a une névrose « symbolisante », une névrose « agissante », et enfin une névrose « réelisante ». Ça vaut ce que ça vaut. Aujourd’hui je pense que la nosographie triadique classique avec la névrose, la perversion, la psychose, est préférable. L’essentiel est de structurer les souffrances avec des séries et des oppositions, avec des triades ou des tétrades, peu importe. C’est grâce à cela qu’un élément de souffrance psychique est non seulement pétrifié en lui-même, dans son être, mais qu’il est aussi autre chose que lui-même. La nosographie prépare la signifiance au-delà de la signification.

- J.-M. Jadin, André Gide et sa perversion, Strasbourg, Arcanes, 1995.

- A. Atlan, «Gide en enfer- Le Cahier des Saisons », dans Saisons d’Alsace n° 128, Strasbourg, La Nuée Bleue,p. 4.

- S. Freud (1895), « Qu’il est justifié de séparer de la neurasthénie un certain complexe symptomatique sous le nom de « névrose d’angoisse » », dans Névrose, psychose et perversion, Paris, PUF, 1973, pp. 15-38.

- S. Freud (1896), « L’hérédité et l’étiologie des névroses », dans Névrose…ibid., pp.47-59. Dans une lettre adressée à Flieβ et datée d’octobre 1895, Freud avait déjà utilisé le terme de « névrose obsessionnelle » (Zwangsneurose).

- S. Freud (1924), « Névrose et psychose », dans Névrose…ibid., pp. 283-286, et « La perte de la réalité dans la névrose et dans la psychose », dans ibid., pp. 299-303.

- S. Freud (1938), « Le clivage du moi dans les processus de défense », dans Résultats, idées, problèmes, t.II, Paris, PUF, 1985, pp.283-286.

- S. Freud (1917), « Deuil et mélancolie », dans Métapsychologie, Paris, Gallimard, 1968, p. 158-

- Si l’on met l’accent sur l’être même d’une chose, sur sa choséité, les attributs, les qualités, les propriétés ou les accidents qui s’y ajoutent deviennent secondaires. Comme si la couronne du disque devenait plus mince, cependant que le disque central lui-même s’élargissait.

- Voir J. Beaufret, Parménide. Le Poème, Paris, PUF, coll. Quadrige n° 214, 1996, pp. 81-87.

- De La Mettrie (1709-1751) est un célèbre philosophe matérialiste du XVIII ème siècle. Ses ouvrages les plus célèbres sont L’art de jouir, le Traité de l’âme et L’homme-machine où il affirme que « le corps humain et une horloge ». Pour lui la matière a la faculté de sentir.

- G. Rod-Lewis, Descartes. Biographie, Paris, Calmann-Lévy, 1995.

- R. Descartes (1637), « Quatrième partie », Discours de la méthode, Paris, Gallimard, Le livre de poche n°2593, 1970, p. 61.

- Voir M. Ritter, « L’inconscient nodal (I) », dans J.-P. Dreyfuss, J.-M. Jadin, M. Ritter, Écritures de l’inconscient. De la lettre à la topologie, Strasbourg, Arcanes, Apertura, 2001, pp.272-273.

- Hippocrate est le créateur du terme d’hystérie, qui signifie « maladie utérine ». Hippocrate, Œuvres complètes, vol. VIII, « Des maladies des femmes », Paris, Baillière, 1839-1881.

- Aristote, Problèmes, Livre XXX, Londres, Loeb classical library, 1965, vol. II, p. 154. Certains soutiennent que Théophraste en est le véritable auteur.

- W. Cullen (1710-1790) est un professeur de médecine écossais qui a introduit le terme dans son Essai sur l’exercice de la médecine à l’usage des étudiants. Pour lui la névrose désigne toute altération du système nerveux. Il a été introduit en France par Philippe Pinel.

- P. Pichot, Un siècle de psychiatrie, Paris, Roger Dacosta pour Roche, 1983, p. 38, note 3.

- E. Bleuler (1911), Dementia praecox ou le groupe des schizophrénies, Paris, EPEL/GREC, 1993.

- Voir J.-P. Dreyfuss, « Première partie. Pas sans la linguistique », dans J.-P. Dreyfuss, J.-M. Jadin, M. Ritter, Qu’est-ce que l’inconscient ?(2). L’inconscient structuré comme un langage, Strasbourg, Arcanes, Apertura, 1999, pp. 15-65.On y trouvera de nombreuses données issues des travaux de Raymond De Saussure et de Roman Jakobson.

- P. Pichot, « De Galien au DSM-IV : 2000 ans de classification en psychiatrie », dans 2000 ans de psychiatrie (2), NHA, 3 rue La Boëtie 75008, p. 14.

- 1

- J. Lacan (1974), « La Troisième », dans Lettre de l’École freudienne de Paris, n°16.

- J. Lacan (1966), « Le séminaire sur « La Lettre volée » », Écrits, Paris, Le Seuil, pp. 11-61.

- J. Lacan (1954-1955), Le Moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, Le Séminaire, Livre II, Paris, Le Seuil, 1978, p. 226.

- S. Freud (1898), « Du mécanisme psychique de la tendance à l’oubli », dans Résultats, idées, problèmes, t. I, Paris, PUF, 1984, pp. 99-105.

- S. Freud (1932), Nouvelles conférences sur la psychanalyse, Paris, Gallimard, coll. Idées n° 247, 1971, p. 14.

- Voir A. Rondepierre, « Concept essentiel de la règle fondamentale de l’analyse : l’Einfall-le «ce qui vient » », Apertura vol. 1, Paris Berlin, Springer-Verlag, 1987, pp. 91-98.

- Op. cit., p. 46.

- Aristote, « Les Catégories – De l’Interprétation », Organon, I-II, trad. J Tricot, Paris, Vrin, 1966.

- J.-M. Jadin, « André Gide, 13,16,18. Un calcul du désir », dans Le désir à l’œuvre. André Gide à Cambridge 1918, 1998, Éd. Naomi Segal, imprimé par les Éd. Rodopi, Amsterdam-Atlanta, Netherlands, pp. 267-281.

- J. Lacan, « L’étourdit », Scilicet n° 4, Paris, Le Seuil, 1973.

- S. Freud (1927), « Le fétichisme », dans La vie sexuelle, Paris, PUF, 1969, pp. 133-138.

- J. Lagneau, Célèbres leçons et fragments, Paris, PUF, 1964, p.172.

- D.P. Schreber (1903), Mémoires d’un névropathe, Paris, Le seuil,1975. J.-M. Jadin, « La fonction du délire chez Schreber », Trois délires chroniques, Toulouse, Strasbourg, Arcanes, Érès, 2011, pp. 39-64.

- J. Lacan (1975-1976), Le sinthome, Le Séminaire Livre XXII, Paris, Le Seuil, 2005, p. 42.

- J. Lacan, op.cit., p. 94.

- J.-M. Jadin, Tois délires…op.cit.

- A. Gide, « La tentative amoureuse », Le retour de l’enfant prodigue, Paris, Gallimard, folio, 1980.

- M. Safouan, Études sur l’Œdipe, Paris, Le Seuil, 1974, p. 136.

- Exposé à Strasbourg le 25 septembre 2013 aux Journées sur la Psychpathologie des psychoses, dans le cadre de la Fedepsy.

- J.M. Jadin, Tois délires chroniques, op.cit., pp. 9-37.

- J. Lacan, Écrits, op.cit., p. 53.

- J. Lacan, Écrits, op.cit., p.553.

- C. Millot, « La croix de Saint-André », dans Le désir à l’œuvre…, op.cit., pp. 283-300.

- J. Lacan, Écrits, op.cit., p. 571.

- J.-M. Jadin, Toutes les folies ne sont que des messages. Névrose, perversion, psychose, Strasbourg/Toulouse, Arcanes Érès, 2005.