Intervention lors de la troisième rencontre de Bregenz "LienLacan" (traduit par M.-F. Schaefer)

Le concept « transgenre » désigne les personnes qui ne s’identifient qu’imparfaitement ou pas du tout avec leur sexe biologique d’origine, souvent ressenti comme une erreur de la nature. Certains transgenres se décrivent exclusivement comme une personne d’un sexe identifié (homme ou femme), d’autres refusent généralement toute forme claire d’assignation sexuelle ou de catégorisation. La désignation est aussi utilisée par les transgenres motivés et engagés politiquement comme terme générique qui se soustrait visiblement à une désignation sexuelle claire (sans ambiguïté). Dans quelle mesure les personnes transgenres souhaitent des interventions médicales permettant une adaptation du sexe par des moyens hormonaux ou chirurgicaux ? Cela dépend de chaque cas particulier.

« Transgenre » n’est pas un concept clinique. Le diagnostic « Transsexualisme » (ICD- 10 F64.0) se rapporte seulement aux personnes qui souhaitent un traitement hormonal ou chirurgical pour transformer leur corps autant que possible en corps du sexe préféré. Figurant auparavant parmi les perversions sous la dénomination d’« hermaphrodisme », à partir de 1949 ce concept a été supprimé de la liste des perversions et remplacé par le concept

« transsexualisme », se trouvant dorénavant dans le ICD-10 sous la dénomination « troubles de l’identification sexuelle ».

C´est-à-dire que le trouble ne concerne plus seulement la sexualité mais avant tout l’identité. Un glissement s’est produit.

La première intervention hormonale-chirurgicale a eu lieu en 1952. Elle a été réalisée par une équipe danoise, des tentatives semblables existaient déjà depuis 1912. Les progrès médicaux rendent possible ce qui n’était pas imaginable jusqu’alors : la transformation anatomique du sexe. L’idée qu’il n’y ait pas de relation causale nécessaire entre le sexe et

1 Texte traduit par M.-F. Schaefer.

l’identité sexuelle a éveillé et augmenté l’intérêt pour le transsexualisme. Que cela existe a été considéré comme la preuve que la différence hétérosexuelle normative est construite. Mais si la différenciation binaire homme-femme est une construction artificielle, alors chacun aurait le droit de choisir son sexe. Ce ne serait plus alors l’anatomie mais « la culture qui serait son destin ».

Le concept « transsexualisme » est apparu aux USA dans les années 1970. Virginia Prince, née Arnold Lowman et qui se désignait comme transvesti hétérosexuel pour se distinguer des homosexuels et des transsexuels, a influencé de façon significative la propagation du terme. Elle était la « grande dame » du mouvement transgenre.

Le concept Transgenre se référait à des personnes qui changent leur rôle social sexué que ce soit avec ou sans intervention médicale. L’expression transgenre à la place de transsexuel devait mettre en valeur le caractère de flexibilité de l’identité.

Celui qui a découvert le concept de « Genre » était Robert Stoller, un américain postfreudien de la quatrième génération. Il ne voulait pas réduire ce phénomène à une déviance par rapport à la norme mais un problème d’identité.

En Europe, une discussion publique plus large sur le thème du transgenre a commencé autour de l’année 1995. Depuis, on observe un intérêt grandissant pour cette question.

Dans le contexte des débats sur le sida, les homosexuels gays et lesbiennes s’étaient rassemblés pour lutter contre la dévalorisation de l’homosexualité. La conséquence de ce rapprochement a été la mise en valeur de différences grandissantes à l’intérieur de ce mouvement. La différence ne se rapportait pas seulement à l’orientation sexuelle (par exemple être gay, lesbienne, transsexuel, bisexuel…) mais aussi à l´appartenance (classe moyenne, classe défavorisée, personne de couleur, blanc…). Les groupes marginaux discriminés qui se sentaient exclus du courant homosexuel critiquaient l’ordre établi à l’intérieur de l’organisation. Afin d’étendre le domaine et pour différencier les particularités, il fallait trouver un nouveau concept. En même temps il fallait éviter les normalisations, puisqu’elles impliquaient inclusion et exclusion. Au lieu de cela une politique d’alliance ouverte devait être propagée. Les théoriciens du Genre pensaient qu’une société libre et équitable ne serait possible que si les personnes étaient libérées de la « catégorisation contraignante » homme/femme et ainsi chacun pouvait choisir son sexe lui-même.

Ceci n’est pas resté sans effet sur le plan de la grammaire également. Un exemple pour illustrer cela est Alex Gino, auteur de Georg, qui est un livre pour enfant très connu aux États- Unis sur ce thème. Dans ce livre, l’auteur utilise le pronom personnel « they » pour « soi » et donne de l’importance à l’appellation « Mx ».

Un film documentaire sur un jardin d’enfants suédois qui est passé à la télévision il y a quelque temps, montre comment on apprend tôt aux enfants à utiliser « hen » qui est neutre plutôt que les pronoms personnels « han » (il) ou « hon » (elle) dans le but de ne pas influencer les enfants dans leur choix de rôle sexué propre. Actuellement, « hen » est utilisé de plus en plus souvent dans les textes médiatiques, les textes officiels et même dans les jugements de tribunaux.

Depuis les années 1980, le concept transgenre a été de plus en plus utilisé en politique. Les droits sexuels de l’homme ont été formulés et rapportés au concept de dignité et à la revendication de la liberté sexuelle et de l’intégrité.

En 2007, un projet de loi concernant une réforme de la loi des transsexuels a été portée au parlement de la part d´Alliance 90/Les Verts, en proposant que la reconnaissance du sexe ne porte plus sur les attributs corporels sexués mais sur le ressenti subjectif de chacun. La diversité effective des identités devrait être acceptée. On ne devrait pas catégoriser les personnes se sentant transsexuels dans une grille de classification préconçue.

Un projet très semblable a été proposée par le SPD l’année suivante.

En Argentine, il existe pour la province de Buenos Aires, un système de quota de 1% qui prescrit le nombre de personnes transgenres dans les postes de fonction publique – ainsi pour 6 000 personnes.

Entre temps, le concept « Queer » (qui signifie bizarre ou étrange) est utilisé de plus en plus comme synonyme de transgenre. Ce concept comprend principalement tout ce qui dévie de la hétéronormativité. Un des aspects les plus importants de « Queer » est son ouverture radicale, effet d´une réinterprétation toujours renouvelée du concept. Cette ouverture prend ses racines dans la praxis déconstructiviste, qui fait suite à la question des exclus et des opprimés de part de leur origine, l´orientation sexuelle ou le sexe. La forme la plus radicale à l’intérieur de ce mouvement est représentée par les « Queer-politics » qui cherchent à créer une identité politique par des mouvements, afin de s´établir en tant qu’alliance politique ouverte.

Un petit extrait du magazine lycéen UNICUM-ABI : « … La communauté Transgenre est peut-être un groupe marginal, cependant le mouvement a de plus en plus d’influence sur notre quotidien. Nous devons apprendre à vivre avec une nouvelle liberté. La liberté que notre sexe n’est plus défini lors de notre naissance […] Des écarts à la norme revendiquent leur place dans la société […] Des représentations idéales poussiéreuses sont balayées pour faire place à de nouvelles vérités… »

En lien avec cela, on annonce la semaine d’action : « All-Gender-Wellcome » avec un appel de changer les panneaux hommes-femmes par des panneaux neutres dans les toilettes d’Allemagne pour Octobre 2016.

Les personnes persuadées d’appartenir à un autre sexe que le leur ont toujours existé. Ainsi, les hommes ont inventé des êtres mythiques qui appartiennent aux deux sexes (Tirésias par exemple). Mais la différence sexuelle en tant que telle n’a jamais été mise en question de cette manière jusqu’à présent. Pourquoi aujourd’hui ? Serait-ce un symptôme de notre temps. Et si c’est le cas, de quoi serait-ce symptôme ? Quelle détresse du sujet s’exprimerait de cette manière ? Quel appel se ferait entendre ici ?

Il est certain que ce n’est pas ma fonction ni celle de la psychanalyse de donner des réponses définitives. Il s’agit plutôt de poser des questions à l’aide des instruments théoriques que peut nous livrer la psychanalyse. Je vais partir des travaux de Judith Butler, une fondatrice de la théorie « Queer » qui fonde son analyse et sa critique à partir des concepts de la psychanalyse, en particulier la théorie lacanienne.

Judith Butler vise une déconstruction radicale de la différence sexuelle, elle refuse une attribution du sexe aussi bien par rapport à la biologie que par rapport au sexe social. Chacun aurait la liberté de définir lui-même son sexe et de le construire lui-même. L’identité sexuelle serait aussi bien construite que le corps, qui est désigné par la langue, lui-même marqué par le discours dominant. Pour Butler il s’agit surtout de la répression sociale et politique des formes marginales de la sexualité.

Pour détruire les représentations des rôles classiques et les catégorisations du corps, du sexe, du genre et de la sexualité, Butler propose une performance subversive. En séparant le phallus (= pouvoir) de la sexualité, une libération de la contrainte de la détermination sociale est attendue. Pour Butler, la sexualité est avant tout ce qui promet du plaisir. Il s’agit de trouver de nouvelles formes de plaisir en déconstruisant des ontologies sexuelles et ses conditions. Le fait que l’hétérosexualité soit marginalisée et le phallus destitué, un plaisir sans limite hors de la camisole des catégories sexuelles serait possible. Donc, une sexualité hors du Phallus.

La question est : qu’est-ce qu’une sexualité hors du Phallus ? Pour la psychanalyse, le phallus a, dès le départ, un rôle central pour la structuration de l’identification sexuelle. Pour Freud qui part du principe du primat du Phallus, le Phallus est, pour les deux sexes, le symbole de la libido. Car, bien que Freud parte de la différence anatomique des sexes quand il dit :

« L’anatomie est le destin », ce sont pour lui « les conséquences psychiques des différences anatomiques » qui seront déterminantes, ce qui est souvent oublié quand Freud est cité dans ce contexte. Un autre concept central est celui de bisexualité, et cela dans le sens d’un dispositif

psychique inconscient. « Les réactions de individus humains des deux sexes […] ont mélangé les caractéristiques aussi bien masculines que féminines. »

Concilier les deux aspects : le concept de la différence sexuelle avec l’hypothèse d’une bisexualité et d’une seule libido pour les deux sexes a entraîné de nombreuses discussions et débats entre les successeurs de Freud dont fait partie Lacan. De même, la question de la sexualité féminine a été réfléchie en profondeur. Pour cette question, l’approche de Lacan n’est fondée ni biologiquement ni culturellement mais logiquement, ce qui lui permet de s’affranchir des attributs sexuels et de leurs contenus.

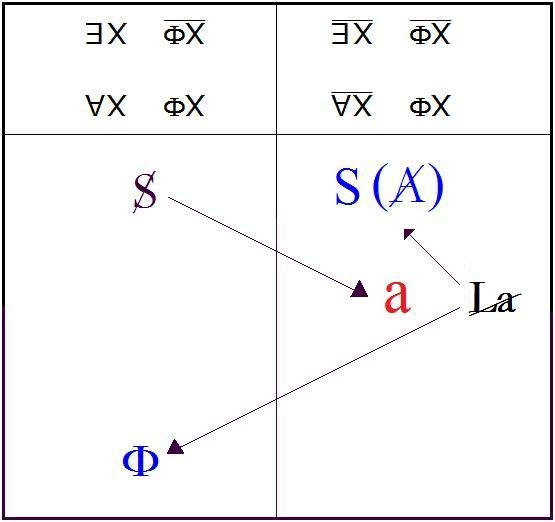

Ses thèses sont à situer sur un niveau logique. Les formules de la sexuation qui ont été développées dans le séminaire Encore sont conformes à une écriture conceptuelle purement logique. Il s’agit de la relation entre les éléments. Ce qui signifie que les formules qu’il a développées, n’ont pas à voir avec l’interaction entre les deux sexes, même si la dynamique sur laquelle repose cette logique s’exprime dans une interaction concrète entre les deux sexes.

Pour éclaircir quelques questions que pose le mouvement des « Genres » à la psychanalyse, je vais me rapporter au schéma avec les « formules de la sexuation ». Il ne s’agit pas d’approfondir sur des détails. Il s’agit plutôt de dessiner les aspects les plus fondamentaux qui peuvent servir de base pour alimenter le débat.

Dans le séminaire Encore, Lacan traite la question de la différence sexuelle à partir du concept de la jouissance, c’est-à-dire par le rapport que le sujet établit avec la jouissance. Dans la théorie lacanienne le concept de jouissance a moins à faire avec le plaisir qu’avec la souffrance, étant donné qu’il correspond à une satisfaction aussi absolue qu´impossible pour l’être parlant. Ceci semble au premier abord étonnant, c’est ce que je vais développer maintenant plus précisément.

« Homme » et « Femme » ne sont ici rien d´autre que des éléments alternatifs d’une structure, c’est-à-dire, signifiants, où la différence est déterminée par leur place respective dans la structure symbolique. De quel côté du schéma lacanien s’inscrit le sujet parlant dépendra du type de jouissance avec laquelle le sujet s’implique dans sa relation sexuelle à l’Autre. Suivant que la jouissance sera produite par le discours des signifiants ou si elle se rapporte au manque dans l’Autre.

Il faut ajouter quelques éclaircissements en rapport au concept de Phallus tel qu’il est conceptualisé par Lacan. En partant du principe que la sexualité est déterminée par le langage, le phallus dans la théorie lacanienne devient un signifiant. Il est le signifiant qui représente le sujet pour tous les autres signifiants. En même temps, le Phallus est le signifiant qui régule la

jouissance sexuelle. Dans ses travaux plus tardifs, le phallus obtiendra le statut d’une fonction

(ceci se rapporte à la manière de fonctionner de la structure du sujet).

Le schéma de Lacan avec les formules de la sexuation démontre quel rapport logique établissent respectivement les humains en tant qu’êtres parlants avec la sexualité. Sur le côté gauche du schéma lacanien – sur le côté masculin – il s’agit de la fonction phallique. Ceci concerne tous les êtres qui s’inscrivent tous dans la fonction phallique. On peut aussi dire qu’il s’agit d’êtres parlants qui sont tous soumis à la loi phallique, ce qui n’est rien d’autre que la castration symbolique.

La castration symbolique part du principe que les signifiants ne peuvent pas tout dire. De ce qui est dit, nous ne saisissons que la signification phallique. Le phallus est le signifiant qui n’a pas de signification en lui-même ; il est la limite extrême de ce qui peut être énoncé (die äußerste Grenze von dem, was ausgesagt werden kann). Il subsiste toujours un reste qui se soustrait à la signification, c’est-à-dire au sens, un non-savoir. Dans l’ambition de restaurer un sens, le sujet butte à chaque fois sur une limite dans le sens d’une jouissance, l’origine de cette jouissance étant le signifiant. Comme la jouissance phallique tend à l’unification (du signifiant et du sens), elle est aussi la jouissance sexuelle.

Même si tous les êtres parlants ne sont pas sans relation au phallus et à la castration, la relation du sujet au Phallus n’est pas toujours la même. Lacan situe du côté qu’il nomme

« femme », tous ceux, qu’ils soient masculin ou féminin, qui comme êtres parlants ne s´inscrivent pas tous et pas totalement dans la fonction phallique. Il existe différentes manières de s’accorder avec le Phallus.

Ceux qui prennent cette position, ont une jouissance supplémentaire. C´est une Autre jouissance, au-delà du Phallus, donc au-delà du sens et en dehors de la sexualité. Les mystiques mais aussi les psychotiques ont un rapport à cette jouissance, bien que le sujet ne se trouve pas à la même place dans la structure dans ces deux cas. De même, l’acte de création a un rapport à cette position.

Il s’agit de la jouissance de l’Autre dans le sens de l’Autre sexe. En tant que cela, il symbolise le corps de l’Autre. Comme c´est une jouissance hors du langage – donc hors de la possibilité de l’inscription phallique qui rattacherait la jouissance aux lois du langage – ceux qui la ressentent ne peuvent rien en dire. La jouissance de l’Autre n´est pas complémentaire de la jouissance phallique. La jouissance phallique est sexuelle, elle ne se rapporte pas à l’Autre en tant que tel mais au Phantasme. La jouissance de l’Autre ne peut pas être atteinte par la jouissance phallique. Comme dans le paradoxe de Zénon d´Eléa dans lequel Achille ne rejoint la tortue que dans l’infini, entre ces deux modalités de la jouissance il y a une béance. La jouissance de l’Autre doit rester une énigme.

Lacan postule pour cette raison : « il n’y a pas de rapport sexuel ». De même qu’il n’existe pas LA femme – ce qui existe, ce sont des femmes, une par une – LA femme en tant que catégorie universelle n’existe pas. Pour cette raison, Lacan barre le « L » de femme et

désigne la jouissance de l’Autre aussi comme jouissance féminine.

Dans la structure, la jouissance féminine concerne l’endroit où il y a du manque chez l’Autre – cet endroit est désigné par Lacan comme le signifiant du manque dans l’Autre. C’est un trou au lieu de l’Autre (du langage/ de l’Autre sexe), auquel aucun savoir ne peut répondre (sur les signifiants).

Cet endroit, celui du non-savoir, ne concerne pas seulement L femme mais aussi la Vérité en tant que telle. Bien qu’au lieu de l’Autre il existe un savoir, c´est un savoir non-su qui doit être saisi par le sujet. La jouissance phallique en est un effet. Mais « …rien ne nous indique

qu’il y ait nulle part une dimension de la vérité2 » dit Lacan. Il n’existe qu’une dit-mension dont

le garant est l’Autre du langage. C’est-à-dire, il n’existe pas d’Autre de l’Autre, tout énoncé n’a d’autre garantie que son énonciation : ce que je dis n’a pas d’autre motivation en dehors de la langue elle-même.

Si Lacan situe la vérité au même lieu que « L Femme », cela ne signifie pas qu’il n’y aurait rien. La vérité ne peut cependant être dite sous la condition qu’on ne la pousse pas

2 Jacques Lacan, Le Séminaire livre XX (1972-1973), Encore, Paris, Le Seuil, coll. « Points Essais », Paris, 1999. C’est l’auteur qui souligne.

jusqu’au-delà de ses limites, la vérité ne peut être dite qu’à moitié. Le vrai ne peut être atteint que de manière indirecte. C’est pour cette raison que Lacan prétend que la vérité possède la structure d’une fiction.

Le fait que la vérité ne puisse se dire qu’à moitié ne signifie pas que le sujet soit sans rapport à la vérité, étant donné que ce qui établit ce rapport c’est le Phallus. Comme tous les autres signifiants représentent le sujet pour lui, une version de la vérité peut advenir qui n’est pas en l’air mais vient, mais prend ses racines dans un Autre (du langage). Il s’agit d’un Autre qui précède logiquement le sujet et duquel le sujet surgit entant qu´un effet de structure. Et ceci exactement au lieu où il manque un signifiant dans l’Autre du langage.

Ce n’est certainement pas un hasard si la séance qui suit l’élaboration de la formule de la sexualité porte le titre de « Le savoir et la vérité ».

Je me suis demandée si le mouvement Transgenre ne serait pas une réponse à une culture dans laquelle le Phallus dans son statut de signifiant de la jouissance fait place de plus en plus à un signifiant qui se situe dans le discours à la place du maître. Soutenu par un discours de la Science qui a situé le savoir à la place de la vérité, le Phallus devient un instrument de pouvoir qui ne domine pas seulement le savoir sur la vérité de la sexualité, mais aussi sur la vie humaine en tant que telle.

À l’époque de Freud, les hystériques étaient celles qui subvertissaient le discours scientifique. Au moyen de leurs symptômes hystériques, elles ont mis en question la position du Phallus. Ce qui rendait la science aveugle, pouvait à nouveau se révéler : la vérité du Sujet. Le mouvement transgenre ne pose plus la question de la position du Phallus mais elle le destitue. Or, quel destin reste-t-il au sujet si le Phallus est dépossédé de cette manière alors qu’il représente l’unique possibilité de relier quelque chose de la vérité du sujet par le moyen des

signifiants ?

« Les identités sexuelles ne peuvent pas être vraies ni fausses, ni réelles ni fictives, ni premières ni dérivées. En tant que porteur crédible de tels attributs, elles peuvent de manière approfondie et radicale devenir in-croyables. » (Ma traduction de Judith Butler : Das Unbehagen der Geschlechter)

Pour Lacan, la Vérité n´a d´autre fondement que la parole, d’où l´Autre comme lieu de la Parole est le garant de la Vérité. Et c’est dans le champ de cet Autre que le sujet advient.

Mais que devient la Parole si dans la volonté de se réaliser soi-même, cette dépendance du sujet en relation avec l’Autre du langage doit être annulé, soit « verleugnet » ?

Des questions comme celle-ci ne se posent pas seulement par rapport au mouvement transgenre mais aussi par rapport aux nouveaux développements en politique et dans les médias.

Freiburg, février 2017